Родители натальи гончаровой

Ãîí÷àðîâû -èçâåñòíûé äâîðÿíñêèé ðîä.Îíè ïðîèñõîäèëè îò êàëóæñêîãî êóïöà Àôàíàñèÿ Àáðàìîâè÷à Ãîí÷àðîâà (17041784). Åãî îòåö è äåä äåðæàëè ãîí÷àðíóþ ëàâêó â Êàëóãå. Ïîñàäñêèé ÷åëîâåê Àôàíàñèé Ãîí÷àðîâ è Ã. È. Ùåïî÷êèí áûëè ïðèêàç÷èêàìè íà áóìàæíîé ìàíóôàêòóðå Ò. Ô. Êàðàìûøåâà, à ïîñëå åãî ñìåðòè (1735 ã.) ïîäåëèëè ïðîèçâîäñòâî ìåæäó ñîáîé. Ãîí÷àðîâû ñòàëè ðàçâèâàòü ïðîèçâîäñòâî íåäàëåêî îò Êàëóãè íà ðåêå Ñóõîäðåâ â ñåëå Ñãîìîíü, êîòîðîå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ Ïîëîòíÿíûé Çàâîä. Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà çà çàâåäåíèå è ðàçìíîæåíèå ïàðóñíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê â 1744 ãîäó ïîæàëîâàëà Ãîí÷àðîâó ÷èí êîëëåæñêîãî àñåññîðà, äàâàâøèé ïðàâî íà ïîòîìñòâåííîå äâîðÿíñòâî.

Ñòàðøèé ñûí Àôàíàñèÿ Íèêîëàåâè÷à, Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ Ãîí÷àðîâ æåíèëñÿ íà ïðåäñòàâèòåëüíèöå ñòîëáîâîãî äâîðÿíñòâà Åêàòåðèíå Àíäðååâíå Ñåíÿâèíîé.Åãî âíóê Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ áûë æåíàò íà Íàòàëüå Çàãðÿæñêîé, êîòîðàÿ â 1823 ã. óíàñëåäîâàëà ïîäìîñêîâíîå èìåíèå ßðîïîëåö. Èõ äî÷ü Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà â 1830 ã. ñòàëà æåíîé ïîýòà Ïóøêèíà.

ÑÂÀÄÜÁÀ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ.

Íàòàëüþ Èâàíîâíó Çàãðÿæñêóþ âûäàëè çà Íèêîëàÿ Àôàíàñüåâè÷à Ãîí÷àðîâà, òîãäà êàìåð-þíêåðà, êðàñàâöà è íàñëåäíèêà çíà÷èòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, îáðàùåííîãî óæå ê òîìó âðåìåíè â ìàéîðàò. Ïîñëå ðàííåé ñìåðòè ñòàðøåãî áðàòà Äìèòðèÿ îí îñòàëñÿ åäèíñòâåííûì ðåáåíêîì Àôàíàñèÿ Íèêîëàåâè÷à è Íàäåæäû Ïëàòîíîâíû. Îíè íå ÷àÿëè â íåì äóøè, äàëè åìó åâðîïåéñêîå îáðàçîâàíèå, äëÿ ÷åãî ïðèãëàøàëèñü ëó÷øèå ó÷èòåëÿ, îáó÷àâøèå åãî ðàçëè÷íûì íàóêàì è ÿçûêàì, ê êîòîðûì ó íåãî îêàçàëèñü íåîáûêíîâåííûå ñïîñîáíîñòè.

Îí â ñîâåðøåíñòâå îâëàäåë ôðàíöóçñêèì, àíãëèéñêèì è íåìåöêèì, ïèñàë ñòèõè. Ó Íèêîëàÿ îòêðûëèñü è íåçàóðÿäíûå ìóçûêàëüíûå ñïîñîáíîñòè îí âèðòóîçíî èãðàë íà ñêðèïêå è âèîëîí÷åëè. Ñðåäè åãî ãóâåðíåðîâ â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå îêàçàëñÿ è áóäóùèé ó÷èòåëü Ïóøêèíà, ïðîôåññîð ôðàíöóçñêîé ñëîâåñíîñòè â Ëèöåå Äàâèä äå Áóäðè, ðîäíîé áðàò Æàíà Ïîëÿ Ìàðàòà. Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ áûë íà 11 ëåò ñòàðøå Ïóøêèíà.

1804 ãîäó îí áûë çà÷èñëåí íà ñëóæáó â Êîëëåãèþ èíîñòðàííûõ äåë, êóäà ïîýò ïîñòóïèë â 1817 ãîäó ïî îêîí÷àíèè Ëèöåÿ. Ïðè äâîðå Ãîí÷àðîâ áåçóìíî âëþáèëñÿ â Íàòàëüþ Èâàíîâíó Çàãðÿæñêóþ.

Âåí÷àíèå Í.È. Çàãðÿæñêîé è Í.À. Ãîí÷àðîâà ñîñòîÿëîñü 27 ÿíâàðÿ 1807 ã. Ýòî ñîáûòèå îòðàæåíî â çàïèñÿõ âñåõ òð¸õ ïðèäâîðíûõ æóðíàëîâ 1807 ã. Êàìåð-ôóðüåðñêèé æóðíàë 1807 ãîäà äà¸ò ñëåäóþùåå îïèñàíèå ñîáûòèÿ:

«Ââå÷åðó âú ïðèäâîðíîé Áîëüøîé öåðêâè, ïðè ïðèñóòñòâ³è Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà, Èõú Èìïåðàòîðñêèõ Âåëè÷åñòâú Ãîñóäàðûíü Èìïåðàòðèöú è âñåé Èìïåðàòîðñêîé Ôàìèëèè, îáâåí÷àíà æèâóùàÿ ïðè Äâîðå ñú ôðåéëèíàìè äåâèöà Çàãðÿæñêàÿ, ñãîâîðåííàÿ ïðåäú òåìú âú çàìóæåñòâî çà òèòóëÿðíàãî ñîâåòíèêà Ãîí÷àðîâà”

Âåí÷àíèå ðîäèòåëåé Í.Í. Ïóøêèíîé áûëà òîðæåñòâåííîé è ìíîãîîáåùàþùåé ïðåëþäèåé, ëó÷åçàðíîé óâåðòþðîé ê èõ áóäóùåé ñîâìåñòíîé æèçíè. Îáà ìîëîäû, êðàñèâû êàê, îáðàçîâàíû, ê òîìó æå æåíèõ áûë ñêàçî÷íî áîãàò. Êàê ïîêàçàëè äàëüíåéøèå ñîáûòèÿ, âåí÷àíèå îñòàëîñü îäíèì èç ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ ìîìåíòîâ èõ ñîâìåñòíîé æèçíè, âïîñëåäñòâèè ñîâñåì ðàçëàäèâøåéñÿ.

Æèçíü ìîëîäîé ñåìüè øëà ñâîèì ÷åðåäîì. Çèìîé ÷åòà æèëà â Ìîñêâå â ñâî¸ì äîìå íà óãëó Ñêàðÿòèíñêîãî ïåðåóëêà è Áîëüøîé Íèêèòñêîé, à ëåòîì ïîä Êàëóãîé, â ðîäîâîì èìåíèè Ãîí÷àðîâûõ «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä».

Êàæäûé ãîä â ñåìüå Ãîí÷àðîâûõ ïîÿâëÿåòñÿ íà ñâåò î÷åðåäíîé æåëàííûé ðåáåíîê. Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ñ÷àñòëèâà è ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíà â ñåìåéíûå çàáîòû. Ñòàðøèé ñûí Äìèòðèé, íàñëåäíèê ãîí÷àðîâñêîãî ìàéîðàòíîãî âëàäåíèÿ «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä», ðîäèëñÿ 1 ìàðòà 1808, äî÷ü Åêàòåðèíà 22 àïðåëÿ 1809, ñûí Èâàí, íàñëåäíèê «ßðîïîë÷åñêîé ýêîíîìèè» 22 ìàÿ 1810, äî÷ü Àëåêñàíäðà 27 èþíÿ 1811, äî÷ü Íàòàëüÿ 27 àâãóñòà 1812; ÷åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà ïîñëå íåå, à èìåííî 11 ôåâðàëÿ 1815 ðîäèëñÿ ìëàäøèé ñûí Ñåðãåé. Ïîñëåäíåé, ÷åðåç òðè ãîäà ïîñëå ñûíà Ñåðãåÿ, â ñåìüå ðîäèëàñü äåâî÷êà Ñîôüÿ, óìåðøàÿ â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå.

Ñâ¸êîð Íàòàëüè Èâàíîâíû À.Í. Ãîí÷àðîâ åæåãîäíî âûïëà÷èâàë íåìàëóþ ñóììó íà ñîäåðæàíèå ñåìüè åäèíñòâåííîãî ñûíà, íî â äîìå ïîñòîÿííî íå õâàòàëî ñðåäñòâ, ÷àñòüþ ïî ïðè÷èíå âñ¸ óâåëè÷èâàþùèõñÿ ðàñõîäîâ â ñâÿçè ñ ðîñòîì ñåìåéñòâà è íåîáõîäèìîñòüþ íàíèìàòü ó÷èòåëåé äëÿ ïîäðàñòàþùèõ äåòåé, ÷àñòüþ, âîçìîæíî, èç-çà íåóìåíèÿ Íàòàëèè Èâàíîâíû ðàçóìíî õîçÿéñòâîâàòü.

Ïîñëå íà÷àëà âîéíû 1812 ãîäà îòåö âûâåç ñåìüþ â ñåëî Êàðèàí, èëè Êàðåÿí, â êîòîðîì ðîäèëàñü Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà, ðàñïîëîæåíî ñðåäè ïðîñòîðíûõ ñòåïåé â òðèäöàòè ïÿòè âåðñòàõ ê þãó îò Òàìáîâà ïðè âïàäåíèè ðåêè Êàðèàí â Öíó. Ìîùíûé ëåñíîé ìàññèâ, ñëîæèâøèéñÿ èçäàâíà ó èõ ñëèÿíèÿ, ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ æèâîïèñíîãî ïàðêà, ïåðåñåêàåìîãî ðå÷êàìè, îáðàçóþùèìè åñòåñòâåííûå è èñêóññòâåííûå îçåðêè è îñòðîâà. Èçäàëåêà, êîãäà ïîäúåçæàåøü ê ñåëó, âèäíà äîìèíèðóþùàÿ íàä íèì òðåõúÿðóñíàÿ êîëîêîëüíÿ.

Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ñ äåòüìè ïðîæèëà çäåñü äî àâãóñòà 1813 ãîäà, êîãäà åå äî÷åðè èñïîëíèëñÿ ãîä.

Óñèëèÿ Íèêîëàÿ Àôàíàñüåâè÷à ñïàñòè ñåìüþ îò ðàçîðåíèÿ îêàçàëèñü òùåòíûìè. Âñå âåðíóëîñü íà êðóãè ñâîÿ. Èìåííî ýòî, âîçìîæíî, è ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê ïîñòåïåííîé ìîðàëüíîé è ïñèõè÷åñêîé äåãðàäàöèè ñóïðóãà Í.È. Ãîí÷àðîâîé. Âñþ ñâîþ æèçíü åãî îòåö À.Í. Ãîí÷àðîâ, íåïóòåâûé õîçÿèí Ïîëîòíÿíûõ Çàâîäîâ, äóìàë ëèøü î ñâîèõ ñîáñòâåííûõ óäîâîëüñòâèÿõ è ïðîìîòàë îãðîìíûå ñðåäñòâà. Ïîëó÷èâ îò îòöà è äåäà ìíîãîìèëëèîííîå ñîñòîÿíèå, îí ïîñëå ñâîåé ñìåðòè â 1832 ã. îñòàâèë íàñëåäíèêàì ïîëòîðà ìèëëèîíà äîëãó. «Äåäóøêà ñâèíüÿ», òàê íàçâàë äåäà ñâîåé æåíû â îäíîì èç ñâîèõ ïèñåì À.Ñ.Ïóøêèí.

ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÒÅÐÈ

Íàòàëüÿ (Íàòàëèÿ) Èâàíîâíà ïîÿâèëàñü íà ñâåò 22 îêòÿáðÿ 1785 ã. â ðåçóëüòàòå àâàíòþðíî-ðîìàíòè÷åñêîãî ëþáîâíîãî ðîìàíà (ñ ïîáåãîì, ïðåñëåäîâàíèåì, ñóäåáíûìè èñêàìè è îáìàíóòûìè íàäåæäàìè) å¸ ðîäèòåëåé ðóññêîãî äâîðÿíèíà, áðèãàäèðà Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à Çàãðÿæñêîãî è ëèôëÿíäñêîé áàðîíåññû Óëüðèêè ôîí Ïîññå, óðîæäåííîé ôîí Ëèïõàðäò (17611791), ñáåæàâøåé îò ñâîèõ çàêîííîãî ìóæà è òð¸õëåòíåé äî÷åðè.

Îíà ðîäèëàñü â ïîäìîñêîâíîì ßðîïîëüöå. Ñþäà, â ñïàñèòåëüíóþ îò ïåðåñóäîâ òèõóþ è íàä¸æíóþ ãàâàíü, ëèõîé êàâàëåðèñò Çàãðÿæñêèé ïðèâåç èç-ïîä Òàìáîâà ñâîþ áåðåìåííóþ âîçëþáëåííóþ Óëüðèêó, ïîðó÷èâ å¸ çàáîòàì çàêîííîé ñóïðóãè Àëåêñàíäðû Ñòåïàíîâíû. Ñàì æå áðèãàäèð Çàãðÿæñêèé, â òî âðåìÿ êîìàíäèð Êàðãîïîëüñêîãî ïîëêà, âûïîëíÿÿ ïðåäïèñàíèå Âîåííîãî âåäîìñòâà, îòáûë âåñíîé 1785 ã. âìåñòå ñî ñâîèì ïîëêîì â äåéñòâóþùóþ àðìèþ íà Êàâêàç.

Îò ñâîåãî îòöà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà óíàñëåäîâàëà ãîðäûé è íåçàâèñèìûé íðàâ, à îò ñâîåé íåñ÷àñòíîé ìàòåðè íåçåìíóþ êðàñîòó è ðåøèòåëüíîñòü. Ÿ ìàòü Óëüðèêà, óðîæäåííàÿ Ëèïõàðäò, â áðàêå áàðîíåññà ôîí Ïîññå, óìåðëà â 1791 ã., êîãäà Íàòàëüå Èâàíîâíå áûëî âñåãî øåñòü ëåò. Íåñìîòðÿ íà âñå ìîëüáû, íåñ÷àñòíàÿ «áåãëÿíêà» òàê è íå áûëà ïðîùåíà ñâîèì ñóðîâûì è íåïðåêëîííûì îòöîì, òàê íèêîãäà è íå óâèäåëà áîëüøå ñâîþ ñòàðøóþ äî÷ü Æàííåò, êîãäà-òî òàê ëåãêîìûñëåííî áðîøåííóþ åþ.

Äîáðàÿ è ìóäðàÿ Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà Çàãðÿæñêàÿ, âèäèìî, óòåøàëà íåñ÷àñòíóþ æåíùèíó, êàê ìîãëà, ñòàðàëàñü áûòü ïðåäåëüíî ëàñêîâîé è âíèìàòåëüíîé ê å¸ íåçàêîííîìó ðåáåíêó, ïîëþáèâ åãî êàê ñâîåãî ñîáñòâåííîãî.

Îíà íå òîëüêî âîñïèòàëà íåçàêîííóþ äî÷ü ñâîåãî ñóïðóãà è Óëüðèêè, íî è ïîçàáîòèëàñü âìåñòå ñ íèì è ñâîèìè ñâåêðîì Àëåêñàíäðîì Àðòåìüåâè÷åì Çàãðÿæñêèì î å¸ áóäóùåì, äîáèâøèñü äëÿ íå¸ ðàâåíñòâà â ïðàâàõ íàñëåäñòâà ñ èõ ðîäíûìè äåòüìè.

Òàêîå íåîáû÷íîå äåòñòâî íå îñòàâèëî äóøåâíûõ øðàìîâ â ñåðäöå Íàòàëüè Èâàíîâíû: âèäèìî, îáå æåíùèíû, è å¸ ðîäíàÿ ìàòü Óëüðèêà, è îáëàñêàâøàÿ áåãëóþ áàðîíåññó À.Ñ. Çàãðÿæñêàÿ, ñòàðàëèñü íè÷åì íå îìðà÷àòü æèçíü íåâèííîãî ðåá¸íêà. Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà óìåðëà â 1800 ã., êîãäà Íàòàëüè Èâàíîâíå øåë ïÿòíàäöàòûé ãîä, è áûëà ïîõîðîíåíà ïîä Òàìáîâîì â ðîäîâîì ïîìåñòüå Çàãðÿæñêèõ Çíàìåíñêîå-Êàðèàí. Ñïóñòÿ 12 ëåò, â ðàçãàð Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ã., èìåííî çäåñü ó Íàòàëüè Èâàíîâíû Ãîí÷àðîâîé ðîäèòñÿ ïÿòûé ðåá¸íîê äî÷ü Íàòàëüÿ, ñòàâøàÿ âïîñëåäñòâèè æåíîé À.Ñ. Ïóøêèíà.

ñåìåéñòâå Ãîí÷àðîâûõ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäàâàëîñü ïðåäàíèå î òîì, ÷òî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ìàòü Íàòàëüè Íèêîëàåâíû Ïóøêèíîé, ïðèçíàííîé êðàñàâèöû ñåðåäèíû XIX â., â ìîëîäîñòè áûëà ïðåêðàñíåå ñâîåé ìëàäøåé äî÷åðè, íî óñòóïàëà ïî êðàñîòå ñâîåé ìàòåðè Óëüðèêè.

ÎÒÅÖ-Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷.

Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ ïîëó÷èë ïðåêðàñíîå äîìàøíåå îáðàçîâàíèå, áûë â âûñøåé ñòåïåíè èíòåëëèãåíòíûì è âîñïèòàííûì, íî î÷åíü ðàíèìûì è âïå÷àòëèòåëüíûì. Îí, íåñîìíåííî, ñòðàäàë îò ñâîåãî íåóìåíèÿ ïðîÿâèòü òâ¸ðäîñòü è ðåøèòåëüíîñòü.  ìîëîäîñòè îí íå ñìîã äîáèòüñÿ îò ðîäèòåëåé, ÷òîáû åãî îïðåäåëèëè íà âîåííóþ ñëóæáó.

Òåïåðü, áóäó÷è ñàì îòöîì áîëüøîãî ñåìåéñòâà è ïîíèìàÿ ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî áëàãîïîëó÷èå, îí íå ñìîã óáåäèòü ñâîåãî ðîäèòåëÿ â ïðàâèëüíîñòè ñâîèõ ðàñïîðÿæåíèé ïî Çàâîäàì, ñòóøåâàëñÿ ïåðåä âëàñòüþ ñâîåãî ýãîèñòà-îòöà, ïîòåðÿâ àâòîðèòåò ó ñâîåé âëàñòíîé ñóïðóãè (áåçìåðíàÿ ëþáîâü ê êîòîðîé ó íåãî ïîñòåïåííî ñìåíèëàñü òàêîé æå áåçìåðíîé íåíàâèñòüþ). Èñïûòûâàÿ, âèäèìî, æãó÷åå ÷óâñòâî îáèäû è îñêîðáë¸ííîãî ñàìîëþáèÿ è ïîïðàííîãî äîñòîèíñòâà, îí çàìêíóëñÿ â áîëåçíåííîì îò÷àÿíèè, òî íàäîëãî ñòàíîâÿñü òèøàéøèì è îòðåøåííûì îò æèçíè ôèëîñîôîì, òî âíåçàïíî ïðåâðàùàÿñü â ïóãàþùåãî ñîáñòâåííûõ äåòåé îçâåðåâøåãî áóÿíà.

Íàòàëüÿ Èâàíîâíà ñ äåòüìè è áîëüíûì ìóæåì, êîòîðîìó òðåáîâàëîñü âðà÷åáíîå íàáëþäåíèå, áûëà òåïåðü ïîñòîÿííî âûíóæäåíà æèòü â Ìîñêâå, â äîìå íà Íèêèòñêîé, ãäå ãëàâó ñåìüè ñ ïðèñëóãîé ïîñåëèëè â îòäåëüíûé ôëèãåëü.  ïðèñóòñòâèè âðà÷åé è ñîáèðàåìûõ Íàòàëüåé Èâàíîâíîé êîíñèëèóìîâ îí âñåãäà îñòàâàëñÿ áåçóïðå÷íî âìåíÿåìûì è ïðèÿòíûì â îáùåíèè, òîëêîâî îòâå÷àë íà âñå ñàìûå çàìûñëîâàòûå âîïðîñû, à ïîä êîíåö íàìåêàë íà çàòà¸ííóþ âðàæäó æåíû. «Êîí÷àëîñü òåì, ÷òî ïðèçâàííûå ñ öåëüþ ïîìåñòèòü åãî â ëå÷åáíèöó ñóäüè ïðîíèêàëèñü ãëóáîêèì ñîñòðàäàíèåì ê åãî ìíèìûì áåäñòâèÿì.

Ïðè ïðîùàíèè ñ Íàòàëüåé Èâàíîâíîé îíè ðåøèòåëüíî îòêàçûâàëè â å¸ õîäàòàéñòâå, è çà âåæëèâûìè ôðàçàìè åé íåòðóäíî áûëî ðàçîáðàòü ïðåäóáåæä¸ííîå íåäîóìåíèå èëè äàæå íåìîé óêîð. Íî ïîñëå òàêîé íàïðÿæ¸ííîé ïîáåäû íàä âðà÷àìè è æåíîé áóéíûå ïðèïàäêè ãëàâû ñåìüè ïðîÿâëÿëèñü ñ óäâîåííîé ñèëîé.

Ê îäíîìó èç ñàìûõ òÿæåëûõ ïåðèîäîâ æèçíè Í.È.Ãîí÷àðîâîé, êîíå÷íî æå, íå ëó÷øèì îáðàçîì îòðàçèâøèìñÿ íà å¸ õàðàêòåðå, ìîæíî îòíåñòè 18181823 ãîäû, êîãäà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà ïîòåðÿëà ñâîåãî ñåäüìîãî ðåáåíêà, Ñîôèþ (1818),  ýòî âðåìÿ ñåìåéíàÿ æèçíü â ìîñêîâñêîì äîìå îêîí÷àòåëüíî ðàçëàäèëàñü è ñòàëà àäîì èç-çà ðåãóëÿðíî ïîâòîðÿâøèõñÿ áóéíûõ è àãðåññèâíûõ ïðèïàäêîâ ìóæà, äåðæàâøèõ â ñòðàõå âñå ñåìåéñòâî, îñîáåííî ìëàäøèõ äåòåé.

Òÿæ¸ëîå ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìóæà è íåîáõîäèìîñòü ñàìîé ðåøàòü âñå áûòîâûå ïðîáëåìû ìíîãî÷èñëåííîãî ñåìåéñòâà ñäåëàëè âëàñòíóþ Íàòàëüþ Èâàíîâíó íåóðàâíîâåøåííîé, îáèä÷èâîé è íåñäåðæàííîé, ñóðîâîé äî æåñòêîñòè, âñïûëü÷èâîé è ðåëèãèîçíîé äî ôàíàòèçìà.

Ïîñëå ñìåðòè â 1821 ã. áåçäåòíîãî äÿäè Í.È. Ãîí÷àðîâîé äåéñòâèòåëüíîãî ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Í.À. Çàãðÿæñêîãî ïîëó÷èëà â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü «ßðîïîëüñêóþ âîò÷èíó», â êîòîðóþ âõîäèëî ñåëî ßðîïîëåö âìåñòå ñ îêðåñòíûìè äåðåâíÿìè è ïðèñåëêàìè. Ñ 1823 ã., âñòóïèâ â ïðàâà íàñëåäñòâà è ñòàâ ïîëíîïðàâíîé ïîäìîñêîâíîé ïîìåùèöåé, Íàòàëèÿ Èâàíîâíà ïî÷òè áåçâûåçäíî æèâåò â ßðîïîëüöå, îñòàâèâ áîëüíîãî ìóæà â Ìîñêâå ïîä ïðèñìîòðîì ïðèñëóãè, à ïîçäíåå ïîä îïåêîé ïîâçðîñëåâøèõ ñûíîâåé.

Áóäó÷è æåíùèíîé âëàñòíîé, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà âîñïèòàëà ñâîèõ äî÷åðåé â ñòðîãîñòè, èíîãäà äîõîäÿùåé äî æåñòêîñòè. Ëèøü êðîòêàÿ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà âñåãäà óìåëà çàñòàâèòü ñåáÿ áûòü áåñïðåêîñëîâíî ïîñëóøíîé ìàòåðè, ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î å¸ ñòàðøèõ ñåñòðàõ.

À.Ñ.Ïóøêèí â ïîëíîé ìåðå èñïûòàë íà ñåáå äàâëåíèå «ìàòåðè Êàðñà»40, êàê îí èíîñêàçàòåëüíî íàçûâàë ñâîþ áóäóùóþ ò¸ùó. Èç-çà å¸ ïðèäèðîê è ñöåí îáúÿñíåíèé, îñêîðáèòåëüíûõ äëÿ ïîýòà, ñâàäüáà åäâà íå ðàññòðîèëàñü. Ïóøêèí äàæå âûíóæäåí áûë îáðàòèòüñÿ ê Áåíêåíäîðôó, ÷òîáû òîò äàë ãàðàíòèþ Íàòàëüå Èâàíîâíå â åãî áëàãîíàäåæíîñòè.

Îòíîøåíèÿ ìåæäó ïîýòîì è Íàòàëüåé Èâàíîâíîé ñòàëè çíà÷èòåëüíî òåïëåå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ â åãî ñåìüå äåòåé, æåëàííûõ âíóêîâ. Ñî âðåìåíåì Ïóøêèí ñòàë îòìåííûì äèïëîìàòîì, íàó÷èëñÿ ñâîèìè äîâîäàìè óðåçîíèâàòü âñïûëü÷èâóþ, îáèä÷èâóþ è ðàçäðàæèòåëüíóþ ò¸ùó, â ñóùíîñòè, íåçëóþ è óìíóþ æåíùèíó, õîòÿ èçëèøíå ðåçêóþ è êîëþ÷óþ ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì áëèçêèì.

ßðîïîëüöå áëèçêèì ïîìîùíèêîì Íàòàëüè Èâàíîâíû ñòàë óïðàâëÿþùèé èìåíèåì ìîñêîâñêèé ìåùàíèí Ñåìåí Ôåäîðîâè÷ Äóøèí (17921842). Îí ñìîã, ïî-âèäèìîìó, ðàñòîïèòü îæåñòî÷èâøååñÿ ñåðäöå ñâîåé õîçÿéêè.  ïèñüìàõ Ïóøêèíà ê æåíå è áëèçêèì äðóçüÿì åãî èìÿ óïîìèíàåòñÿ íåîäíîêðàòíî, êàê ïðàâèëî, â íåëåñòíûõ âûðàæåíèÿõ.

Âèäèìî, íå òîëüêî ñóðîâûé è òðåáîâàòåëüíûé õàðàêòåð ìàòåðè, íî è íåïðîñòûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ óïðàâëÿþùèì áûëè ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî å¸ âçðîñëûå íåçàìóæíèå äî÷åðè äî ïåðååçäà ê Ïóøêèíûì æèëè ó äåäà â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, à íå ñ ìàòåðüþ â ßðîïîëüöå.

1842 ã. âñå òðè ñûíà Í.È. Ãîí÷àðîâîé áûëè â îòñòàâêå ïî ðàçíûì îáñòîÿòåëüñòâàì. Äìèòðèé ïîëíîñòüþ áûë ïîãëîùåí ðàáîòîé íà Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå, ãäå âñåìè ñèëàìè ïûòàëñÿ ïîïðàâèòü ïîäîðâàííîå äåäîì ñåìåéíîå äåëî, ó Èâàíà â ýòî âðåìÿ òÿæåëî áîëüíà æåíà.

Ñòàðøàÿ äî÷ü Íàòàëüè Èâàíîâíû áàðîíåññà Åêàòåðèíà Äàíòåñ äå Ãåêåðåí óæå ïÿòü ëåò æèëà ñ ñåìüåé âäàëè îò ðîäíûõ â Ñóëüöå . Äðóãàÿ äî÷ü ôðåéëèíà Äâîðà À.Í.Ãîí÷àðîâà âñ¸ åùå áûëà íå çàìóæåì. Ìëàäøàÿ äî÷ü Í.Í. Ïóøêèíà ïÿòü ëåò êàê áûëà âäîâîé ñ ÷åòûðüìÿ ìàëîëåòíèìè äåòüìè.

ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè, ïîñëå âñåõ âûïàâøèõ íà åå äîëþ íåñ÷àñòèé, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ãîí÷àðîâà íàøëà óòåøåíèå â ðåëèãèè. Îíà îêðóæèëà ñåáÿ ìîíàõèíÿìè è ñòðàííèöàìè, ìíîãî ÷àñîâ ïðîâîäèëà â ñâîåé ìîëåëüíå. Îíà ðåãóëÿðíî áûâàëà â Èîñèôî-Âîëîöêîì ìîíàñòûðå, ãäå ïðîâîäèëà äíè â ìîëèòâàõ.

Âî âðåìÿ îäíîãî èç òàêèõ ïàëîìíè÷åñòâ, à èìåííî 1 àâãóñòà 1848 ã. åé ñòàëî ïëîõî, ñ òðóäîì äîâåçëè å¸ èç ìîíàñòûðÿ äî ßðîïîëüöà. Íà äðóãîé äåíü çäåñü, â ñâîåì èìåíèè, îíà è óìåðëà. Îòïåâàëè å¸ â óñàäåáíîé öåðêâè Ðîæäåñòâà Èîàííà Ïðåäòå÷è, à ïîõîðîíèëè 4 àâãóñòà â Èîñèôî-Âîëîöêîì ìîíàñòûðå. Ÿ áûëî 63 ãîäà.

ðåçóëüòàòå âñåõ ðàçáèðàòåëüñòâ ïðè îêîí÷àòåëüíîì ðàçäåëå íàñëåäñòâà â 1852 ã. îñíîâíóþ ÷àñòü ÿðîïîëåöêèõ çåìåëü è óñàäüáó íàñëåäîâàë È.Í.Ãîí÷àðîâ.

Ôðàíöóçñêèì âíóêàì Íàòàëüè Èâàíîâíû áûëà âûäåëåíî â ñîáñòâåííîñòü èç «ßðîïîëüñêîé ýêîíîìèè» ÷àñòü äåðåâíè Ãîëîïåðîâî. Ýòó ÷àñòü ñîñòàâèëè êðåïîñòíûå ëþäè ìóæñêîãî ïîëà (131 äóø), ó êîòîðûõ â ýòîé äåðåâíå áûëî 28 äâîðîâ èëè îòäåëüíûõ óñàäüáàõ, çàíèìàâøèõ 10 äåñÿòèí çåìëè, à òàêæå îêðåñòíûå óãîäüÿ, ñîñòàâèâøèå 250 äåñÿòèí ïàõîòû è 200 äåñÿòèí ñåíîêîñó.

Ïðèìåðíî òàêóþ æå äîëþ èç «ßðîïîëüñêîé ýêîíîìèè» ïîëó÷èëà ñî ñâîèìè äåòüìè è å¸ ìëàäøàÿ äî÷ü Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ïóøêèíà, êîòîðàÿ â 1844 ã. ñ áëàãîñëîâåíèÿ Íàòàëüè Èâàíîâíû âûøëà çàìóæ çà ãåíåðàëà Ï.Ï. Ëàíñêîãî.

Ìîãèëà å¸ óòðà÷åíà, íî äîêóìåíò ñ ýñêèçîì íàäãðîáèÿ, åãî îïèñàíèåì è äàæå ñòîèìîñòüþ (íà ìàðò 1849 ã.), à òàêæå çàïèñüþ îá îïëàòå ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ñàìîãî íàäãðîáèÿ ñîõðàíèëñÿ â ôîíäå Ãîí÷àðîâûõ â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå äðåâíèõ àêòîâ.

ÑÓÄÜÁÀ ÎÒÖÀ.

Âñïûøêè áåçóìèÿ ãëàâû ñåìåéñòâà ÷åðåäîâàëèñü ñ ïåðèîäàìè çàòèøüÿ. «Îòåö ìåíÿ íå ïðèíÿë, ñîîáùàåò â àâãóñòå 1833-ãî èç Ìîñêâû Ïóøêèí æåíå. Ãîâîðÿò, îí äîâîëüíî òèõ».

È íå ïîòðÿñåíèåì ëè îò ïðåæíèõ âñòðå÷ ñ áîëüíûì òåñòåì íàâåÿíû ïóøêèíñêèå ñòðîêè, íàïèñàííûå îñåíüþ òîãî æå ãîäà?

Íå äàé ìíå Áîã ñîéòè ñ óìà.

Íåò, ëåã÷å ïîñîõ è ñóìà;

Íåò, ëåã÷å òðóä è ãëàä.

Íå òî, ÷òîá ðàçóìîì ìîèì

ß äîðîæèë; íå òî, ÷òîá ñ íèì

Ðàññòàòüñÿ áûë íå ðàä

Äà âîò áåäà: ñîéäè ñ óìà,

È ñòðàøåí áóäåøü êàê ÷óìà,

Êàê ðàç òåáÿ çàïðóò,

Ïîñàäÿò íà öåïü äóðàêà

È ñêâîçü ðåøåòêó êàê çâåðêà

Äðàçíèòü òåáÿ ïðèäóò

Ïðåäâîäèòåëü ìîñêîâñêîãî äâîðÿíñòâà ãðàô À. È. Ãóäîâè÷ ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó Ìîñêâû êíÿçþ Ä. Â. Ãîëèöûíó (äåêàáðü 1834):

«Äîøëî äî ìîåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ã. Ãîí÷àðîâ, æèâóùèé â ñîáñòâåííîì äîìå íà Íèêèòñêîé, íàõîäÿñü â ñîâåðøåííîì ðàññòðîéñòâå óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, õîäèò ïî äîìàì íåçâàíûé è âåñüìà íåïðèëè÷íûì îáðàçîì áåñïîêîèò ëþäåé, íå æåëàþùèõ åãî âèäåòü. Äîëãîì ïîñòàâëÿÿ äîíåñòè î ñåì äî ñâåäåíèÿ Âàøåãî Ñèÿòåëüñòâà, ÿ ïîëàãàþ äëÿ ÷åñòè åãî ôàìèëèè íåîáõîäèìûì èìåòü çà íèì ñòðîãèé äîìàøíèé íàäçîð, ïîòîìó ÷òî â ñëó÷àå êàêîãî-ëèáî ñî ñòîðîíû åãî áåçóìíîãî ïîñòóïêà îí äîëæåí áûòü çàïåðò â Äîì Óìàëèøåííûõ »

àðõèâå ìíå äîâåëîñü ÷èòàòü ïèñüìà Íèêîëàÿ Àôàíàñüåâè÷à, ïèñàííûå ïðåêðàñíûì ñòàðèííûì ñëîãîì, è ñîäåðæàùèå íåìàëî ôèëîñîôñêèõ ñåíòåíöèé è ñåòîâàíèé íà ñâîþ ãîðüêóþ ñóäüáó.

Îí áûë íà âåí÷àíèè äî÷åðè ñ Ïóøêèíûì â õðàìå Áîëüøîãî Âîçíåñåíèÿ.

Íî åùå äî ñâàäüáû, â èþëå 1830-ãî, ÿçâèòåëüíûé êíÿçü Âÿçåìñêèé ñïðàøèâàåò æåíó: «Íå îòåö ëè Ãîí÷àðîâîé ïðèñîâåòîâàë Ãîí÷àðîâîé èäòè çàìóæ çà Ïóøêèíà?» È ïðîñèò åå ïåðåäàòü ýòó øóòêó ïîýòó

Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ áëàãîñëîâèë ñâîþ Íàòàøó è íà âòîðîé áðàê.

Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ Ãîí÷àðîâ äîæèë äî ïðåêëîííûõ ëåò è óìåð â ñåíòÿáðå 1861 ãîäà.(17871861),åìó áûëî 74 ãîäà.

Äî÷ü Íàòàëèÿ íå ñìîãëà ïðîâîäèòü åãî â ïîñëåäíèé ïóòü: òó îñåíü îíà ïðîâîäèëà íà áåðåãó Æåíåâñêîãî îçåðà. Íî áûëà ëè Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà ñ÷àñòëèâà, îêàçàâøèñü â êðàñèâåéøåì óãîëêå çåìëè? Òàì, â Æåíåâå, â ñåíòÿáðå, çàñòàëà åå ãîðüêàÿ âåñòü èç Ðîññèè î êîí÷èíå îòöà.

Òîãäà æå îíà íàäåëà òðàóðíîå ïëàòüå, è ÷åðíûé öâåò ñòàë ñ òåõ ïîð åäèíñòâåííûì äëÿ âñåõ åå íàðÿäîâ. Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà è ïîçæå, «ïî îêîí÷àíèè òðàóðà ñîõðàíèëà ïðèâû÷êó õîäèòü â ÷åðíîì, äàâíî îòáðîñèâ âñÿêèå ïðåòåíçèè íà ìîëîäîñòü »

/Проекты Сибмамы/Знаменитые мамы

8 сентября 1812 года родилась девочка, которой суждено было стать женой величайшего поэта России. Мужа Натали Гончарова потеряла рано, успев родить ему четырёх детей.

8 сентября 1812 года родилась девочка, которой суждено было стать женой величайшего поэта России. Мужа Натали Гончарова потеряла рано, успев родить ему четырёх детей.

Наташа появилась на свет в посёлке Знаменка Тамбовской губернии в семье потомственных промышленников, которым был дарован дворянский титул. Отец девочки получил достойное образование, отлично владел английским, немецким и французским языками. Николай Афанасьевич был членом петербургской Коллегии иностранных дел, трудился на должности секретаря у московского губернатора. Мама, Наталья Ивановна, была незаконнорождённой дочерью, которую отец взял в семью после смерти родной матери, узаконил её положение и вместе с женой воспитал. Наталья Ивановна отличалась необыкновенной красотой и служила фрейлиной у императрицы Елизаветы Алексеевны.

Наташа была пятым ребёнком из семи. Девочку часто отправляли к бабушкам с дедушками, потому что в семье обстановка была не слишком благополучная. Наташе исполнилось лишь два года, когда у её отца врачи диагностировали психическое заболевание. Дед, Афанасий Николаевич, не чаял души в своей внучке, он выписывал ей из-за границы игрушки и одежду.

” Когда Наташа вернулась в родительский дом в Москву, одну из её кукол, похожих на принцесс из сказок, маменька разбила в ярости.

С тех пор Наташа избегала матери – когда у той было подобное настроение, ребёнок просто прятался где-нибудь в укромном уголке и пережидал бурю.

С тех пор Наташа избегала матери – когда у той было подобное настроение, ребёнок просто прятался где-нибудь в укромном уголке и пережидал бурю.

Неудачная семейная жизнь наложила определённый отпечаток на характер Натальи Ивановны, она отличалась тяжёлым нравом, была женщиной очень властной и детей своих воспитывала слишком строго, требовала от них беспрекословного подчинения.

Несмотря на всю строгость, мать детей своих любила и желала им достойного будущего. Барышни в семье Гончаровых получили отличное домашнее образование. Девушкам преподавали историю мира и России, русский язык и литературу, географию. Наталья изучала также английский и немецкий языки, а французским владела в совершенстве.

Натали с ранних лет отличалась небывалой красотой.

” Очень образованная и начитанная девушка могла не только блеснуть своими знаниями в беседе, но и разыграть шахматную партию, прекрасно танцевать, играть на фортепиано, отлично сидеть в седле и управлять лошадьми.

При этом из девочек в семье воспитывали хороших будущих матерей и жён – все они умели вести хозяйство, шить, вязать и вышивать.

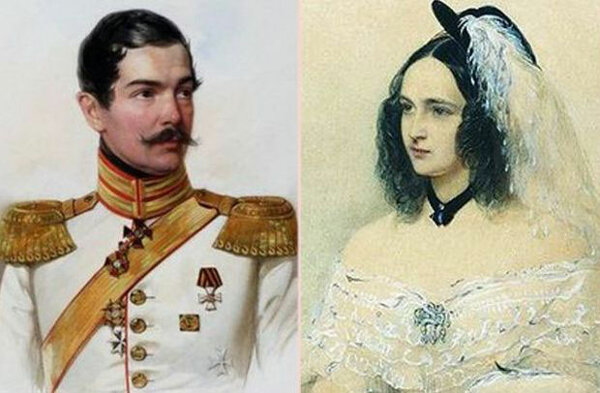

В декабре 1828 года Наташе едва исполнилось 16 лет. Такую юную и до безумия красивую на одном из балов её впервые увидел Пушкин. А уже спустя четыре месяца Пушкин просил руки Натальи Гончаровой. Он был старше на 13 лет, не богат, в светском обществе признавался блистательным поэтом и в то же время неблагонадёжным человеком. Вдобавок ко всему Пушкин был на дурном счету у государя. Мать Натали была не в восторге от этой партии, но Наташа сумела сломить сопротивление родительницы. 6 мая 1830 года состоялась помолвка.

” 2 марта 1831 года Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Гончарова обвенчались.

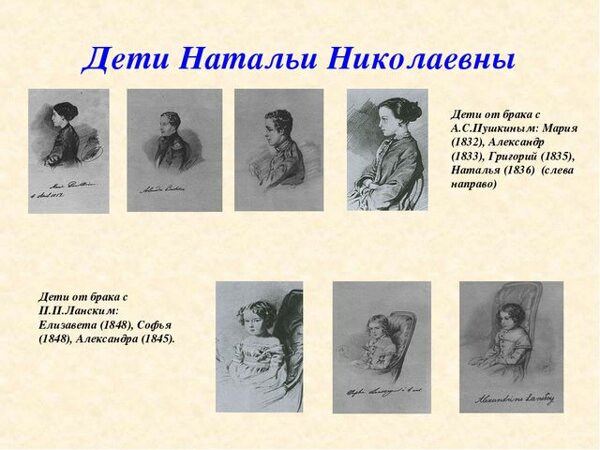

Молодожёны уехали в Царское Село. Молоденькая Наташа стала хозяйкой большого и светлого дома. 19 мая 1832 года у Пушкина и Гончаровой родилась девочка Мария. За шесть лет супружества Наталья родила мужу ещё троих детей – двух мальчиков, Гришу и Сашу, и ещё одну девочку Наташу.

В 1835 году Наталья Николаевна познакомилась с кавалергардом Дантесом, он начал ухаживать за ней. После ухаживаний Дантеса поползли слухи, что у него связь с супругой Пушкина. В начале 1837 года во время одного из балов Дантес оскорбил Наталью. Всему миру известно, чем это закончилось – Чёрная речка, дуэль, тяжёлое ранение Пушкина и спустя два дня гибель поэта.

В 1835 году Наталья Николаевна познакомилась с кавалергардом Дантесом, он начал ухаживать за ней. После ухаживаний Дантеса поползли слухи, что у него связь с супругой Пушкина. В начале 1837 года во время одного из балов Дантес оскорбил Наталью. Всему миру известно, чем это закончилось – Чёрная речка, дуэль, тяжёлое ранение Пушкина и спустя два дня гибель поэта.

” Перед самой смертью он сказал своей Наталье, что всегда доверял ей, и она ни в чём не виновата.

Для Натальи смерть мужа стала тяжелейшим потрясением. Потом до конца своей жизни она по пятницам носила траурную одежду и не принимала пищу. Наталья Николаевна после всех этих событий тяжело заболела и уехала с детьми в Полотняный Завод, чтобы отдохнуть и подлечиться.

Лишь в 1839 году двадцатисемилетняя Наталья вернулась с детьми в Петербург. После нескольких лет затворнической жизни в 1843 году она впервые побывала в театре, снова вышла в свет и по-прежнему была ослепительно красивой.

В 1844 году Наталья познакомилась с другом её брата – генералом Петром Петровичем Ланским. Ему было 45 лет, и мужчина считал сам себя убеждённым холостяком. Он стал бывать в гостях у Натальи Николаевны, со временем очень привязался к их уютному и тёплому дому, а особенно Петру нравилось общаться с детьми.

” Вскоре Наталья Николаевна и Пётр Петрович венчались. В этом браке Наташа родила трёх дочерей – Софью, Александру и Елизавету.

Мария, первая дочь Пушкиных, под надзором матери получила вначале домашнее образование, к девяти годам свободно говорила и писала по-французски и по-немецки, затем закончила Екатерининский институт благородных девиц. В 1849 году, когда дочери исполнилось 17 лет, Наталья Николаевна стала вывозить её в свет. Об одном из таких выездов она писала мужу: «Признаюсь тебе, что комплименты Маше мне доставляют в тысячу раз больше удовольствия, чем те, которые могут сделать мне». В 1852 году Мария пожалована во фрейлины императрицы Александры Федоровны. Всю жизнь она прожила в бездетном браке и умерла в марте 1919 года в Москве.

Второй ребенок Пушкиных, Александр, также поначалу воспитывался дома лучшими приглашенными учителями, в 1845 году был определен во Вторую Петербургскую гимназию «вольноприходящим», а потом в Пажеский корпус. В 1851 году он был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. В 1858 он обвенчался с племянницей отчима Софьей Александровной Ланской. Софья Александровна подарила мужу 11 детей, четверо из которых родились при жизни Натальи Николаевны: Наталья, Софья, Мария и Александр.

” Александр Александрович дожил до 1914 года, и его потомство продолжило род Пушкиных по мужской линии.

Второй сын Пушкина и Натальи Николаевны, Григорий, в 13 лет был также отдан во Вторую Петербургскую гимназию. Через год, также вослед брату, его определили в Пажеский корпус. В сентябре 1849 года после посещения Пажеского корпуса Наталья Николаевна писала мужу, находившемуся в отъезде: «…в корпусе все находят, что Гриша очень красивый мальчик, гораздо красивее своего брата, и по этой причине записан в дворцовую стражу, честь, которой Саша никогда не мог достигнуть, потому что он числится в некрасивых». В 1853 году Григорий Пушкин окончил Пажеский корпус и стал корнетом лейб-гвардии Конного полка. В 1860 году, уже ротмистром, его назначили адъютантом командующего отдельным гвардейским корпусом. От француженки, с которой он состоял в двадцатилетней связи, у него было три дочери: Полина, Нина (Анна) и Евлалия Генар. В октябре 1883 года Г. А. Пушкин женился на Варваре Алексеевне Мельниковой. Он много лет прожил в Михайловском.

Родившаяся 23 мая 1836 года Наталья Александровна Пушкина прожила довольно большую жизнь.

” Ее красоту сразу отметили в свете и сравнивали с красотой ее матери. Она же вызывала и особую тревогу матери, так как унаследовала непростой характер отца.

В феврале 1853 года шестнадцатилетняя Наталья Пушкина вышла замуж за подполковника Михаила Дубельта. Наталья Николаевна приветствовала этот союз — ей нравились ум и красноречие жениха: «Спешу воспользоваться случаем, чтобы известить вас о свадьбе моей второй дочери Пушкиной с Мишелем Дубельтом. Партия во всех отношениях подходящая, она дает мне уверенность в счастье моей дочери, так как я знаю в течение многих лет этого молодого человека, принятого в моей семье как родной сын, любимого и уважаемого всеми нами». Вместе с тем ею владели и некоторые сомнения, связанные с трудными характерами как невесты, так и жениха, и слишком юным возрастом дочери: «Быстро перешла бесёнок Таша из детства в зрелый возраст, но делать нечего — судьбу не обойдешь. Вот уже год борюсь с ней, наконец, покорилась воле Божьей и нетерпению Дубельта. Один мой страх — её молодость, иначе сказать — ребячество». Опасения матери оказались не напрасными — отношения Натальи Александровны и Дубельта не сложились с самого начала. Дубельты разъехались в 1862 году. Второй брак Натальи Александровны с немецким наследным принцем Николаем Вильгельмом оказался счастливым, но ее мать не дожила до этого времени. Умерла младшая дочь Пушкина в 1913 году.

” Во втором браке Наталья Николаевна родила трех дочерей: Александру, Софью и Елизавету.

Александра, по-домашнему Аля, была капризной, доставляла много хлопот матери. Та однажды написала мужу: «Это мой поздний ребенок, я это чувствую, и при всём том — мой тиран». Мать баловала ее сильнее, чем следовало, возможно, опасаясь со стороны мужа упрека в большей строгости, чем к детям от первого брака.

Александра Петровна первой из дочерей от второго брака покинула дом, выйдя замуж в 1865 году.

Забота о том, как сложится жизнь дочерей, неустанно занимала Наталью Николаевну и служила одной из постоянных тем её писем мужу:

«Что касается того, чтобы их пристроить, то уверяю тебя, мы все в этом отношении более рассудительны, чем ты думаешь; я всецело полагаюсь на волю Божию, но не считаю преступлением иногда помечтать об их счастье. Можно быть счастливым и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили — это значило бы пройти мимо своего призвания».

Двадцатого апреля 1846 года Наталья Николаевна родила Ланскому вторую дочь Софью. Софья Петровна вышла замуж в 1867 году, в возрасте двадцати одного года, за ровесника, поручика Кавалергардского полка Николая Николаевича Шипова, выпускника Александровского лицея.

Елизавета, третья дочь Натальи Николаевны и П. П. Ланского, появилась на свет 17 марта 1848 года. В 1866 году восемнадцатилетняя фрейлина Елизавета Петровна Ланская стала женой кавалергарда Николая Андреевича Арапова.

Е. Н. Бибикова, внучка Натали Гончаровой, вспоминала о ней так:

«Она всегда была грустная, одетая в черное с белыми воротничками и манжетами платья и черной кружевной косынкой на голове… Воротнички и манжеты вышивали ее дочки, все три прекрасные рукодельницы. Сама бабушка тоже была рукодельница, очень кроткая, терпеливая. Мама говорила, что она никогда не повысит голоса и не закричит на детей, а тем более не ударит нас, и этому легко поверить, так как и моя мама была такая же, и мы её беспрекословно слушались, а нас никогда не наказывали. Бабушка была нежная мать».

Воспитание детей в семействе Ланских было заботой Натальи Николаевны, с чем она вполне успешно справлялась и даже получала удовольствие. Она заявляла мужу: «Ты знаешь — это мое призвание, и чем больше я окружена детьми, тем больше я довольна».

” Ей пришлось заниматься воспитанием десяти детей: семерых собственных от двух браков и троих детей покойного деверя, оставшихся на попечении её мужа.

Иногда она временно опекала и чужих детей. По поводу этой новой заботы она писала 12 сентября 1849 года мужу: «Положительно, мое призвание — быть директрисой детского приюта: Бог посылает мне детей со всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет». В письмах мужу Наталья Николаевна постоянно пишет о детях: «Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружают, это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома».

Осенью 1863 года Наталья Николаевна ездила в Москву на крестины своего внука. Там она сильно простудилась, а потом в обратной дороге болезнь стала усугубляться. Простуда вылилась в воспаление лёгких. 8 декабря 1863 года в Петербурге ушла из жизни Наталья Николаевна Гончарова, красивейшая из женщин, жена великого поэта и любящая мать.

Подготовила Мария Карташова,

6.06.19

Кошка в доме

Читайте книги И. Ободовской и М. Дементьева, там есть письма Натали к брату, когда она была женой А. С. ПУШКИНА

“Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!

Очень жаль, что от их обширной переписки с Пушкиным сохранились только его письма, до сих пор не знают, где ее часть. Но и его половину читать очень “умилительно”, столько любви и внимания к мелочам.

Читала, что после смерти Пушкина к Наталье Николаевне сватались многие, но с условием, что ее дети будут отправлены подальше, в учебные заведения. Наталья Николаевна отвечала, что если ее дети не нужны, то значит и она не нужна.

Она была не только красивой и образованной женщиной, но и прекрасной матерью.