Сколько было любовниц у пушкина

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 апреля 2020;

проверки требуют 3 правки.

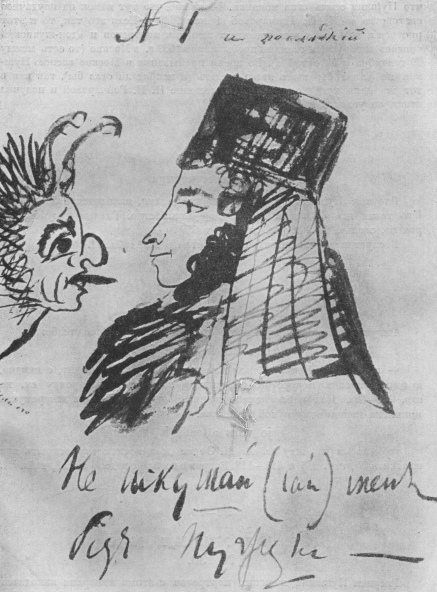

Пушкин в образе монаха, искушаемого бесом, подпись: «Не искушай (сай) меня без нужды». Автопортрет, помещённый в альбоме Ушаковых сразу после донжуанского списка

Донжуанский список Пушкина — два параллельных списка женщин, которыми увлекался А. С. Пушкин и/или с которыми был близок, в хронологическом порядке. Пушкин сам составил их в 1829 году в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой. Впервые списки были напечатаны в 1887 году в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года», где в «Биографическом очерке» А. А. Венкстерна было указано: «по объяснению П. С. Киселева [мужа одной из сестёр Ушаковых] — это дон-жуанский список поэта, то есть, перечень всех женщин, которыми он увлекался»[1]. Первой посвящённой спискам работой явилась статья Н. О. Лернера «Дон-Жуанский список». Популярность термин получил после одноимённой работы П. К. Губера (1923)[2].

Широко известно также высказывание поэта в письме к В. Ф. Вяземской (1830): «Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена» (Mon mariage avec Natalie (qui par parenthèse est mon cent-treizième amour) est décidé); вероятнее всего иронический характер этой цифры, вообще характерный для тона переписки Пушкина с Вяземскими (чуть выше в письме Пушкин сравнивает «первую любовь» со «второй»). Любопытно, что и сама княгиня Вера Фёдоровна, по-видимому, фигурирует в составленном Пушкиным списке из альбома Ушаковых.

Текст записи в альбоме Ушаковых[править | править код]

Составлена в 1829 году. Впервые напечатана факсимильно в «Альбоме Пушкинской выставки 1880 года», М. 1887, табл. 4, 5, 6, после стр. 116. Представляет собой запись в два столбца. По мнению В. В. Вересаева, в первой части списка — имена женщин, которых Пушкин любил сильнее, во второй — женщины, которыми он был увлечён[3].

Два списка женских имен. Конец второго не уместился на страничке альбома, и три имени перешли на следующую страницу.

| Наталья I | Мария |

| Катерина I | Анна |

| Катерина II | Софья |

| NN | Александра |

| Кн. Авдотья | Варвара |

| Настасья | Вера |

| Катерина III | Анна |

| Аглая | Анна |

| Калипсо | Анна |

| Пульхерия | Варвара |

| Амалия | Елизавета |

| Элиза | Надежда |

| Евпраксея | Аграфена |

| Катерина IV | Любовь |

| Анна | Ольга |

| Наталья | Евгения |

| Александра | |

| Елена | |

| Елена | |

| Татьяна | |

| Авдотья |

Существует несколько расшифровок ряда имён из этих списков.

Первый список[править | править код]

- «Наталья I» — вероятно, актриса царскосельского театра («К Наталье», «Посланье к молодой актрисе») или гр. Наталья Викторовна Кочубей (1800—1855), которой посвящены стихотворения «Воспоминаньем упоенный» и «Чугун кагульский, ты священ».

Н. В. Кочубей

- «Катерина I» — Екатерина Павловна Бакунина (1795—1869) — сестра лицейского товарища Пушкина, предмет его безответной любви, фрейлина, художница. Адресат стихотворений: «К живописцу», «Итак я счастлив был», «Слеза», «Окно», «Осеннее утро»,«Разлука», «Бакуниной» и др. В 1834 году Е. Бакунина выходит замуж за А. А. Полторацкого[4].

Е. П. Бакунина

- «Катерина II» — вероятно, Екатерина Андреевна Карамзина, урождённая Колыванова (1780—1851) — жена историографа Карамзина, сестра П. А. Вяземского. Известно, что Пушкин вздумал за ней «приволокнуться» в 1819 году и был поднят супругами на смех, после чего Екатерина Андреевна осталась другом поэта.

Е. А. Карамзина

- «NN» — Утаённая любовь Пушкина — предположительно, глубокое чувство, испытанное поэтом на юге. С ним обычно связывают поэму «Бахчисарайский фонтан» и ряд стихотворений. По одной из версий, «утаённая любовь» выступает в собственноручном донжуанском списке под литерами NN. Пушкинистами предлагалось множество теорий о том, кто была вдохновительницей утаённой любви — Мария Раевская (впоследствии княгиня Волконская, жена декабриста), Каролина Собаньская, Екатерина Карамзина (версия Ю. Н. Тынянова) и многие другие, вплоть до экзотической гипотезы Д. Дарского о пленной татарке Анне Ивановне, компаньонке Раевских. Существует также точка зрения, согласно которой легенда об утаённой любви Пушкина представляет собой вымысел.[5]

Мария Волконская

- «Кн. Авдотья» — княгиня Евдокия Ивановна Голицына, урождённая Измайлова (1780—1850) — первая петербургская возлюбленная Пушкина, хозяйка салона (Пушкин явно не собирался скрывать её личность, выписывая титул).

А. И. Голицына

- «Настасья» — (?)

- «Катерина III» — вероятно, Екатерина Николаевна Раевская (1797—1885), по мужу (с мая 1821 года) Орлова.

Е. Н. Раевская (Орлова)

- «Аглая» — Аглая Давыдова[6][7] — дочь французского эмигранта герцога де Граммона, жена А. Л. Давыдова, адресат нескольких иронических эпиграмм, в том числе знаменитой «Иной имел мою Аглаю…»

Аглая Давыдова

- «Калипсо» — Калипсо Полихрони[8] (1803—18..) — гречанка, бежавшая в 1821 году вместе с матерью из Константинополя в Кишинёв, где с ней познакомился А. С. Пушкин. К ней обращено его стихотворение «Гречанке» и рисунок «Портрет Калипсо» (1821).[9]

Калипсо.

рис. А. С. Пушкина

- «Пульхерия» — Пульхерия Егоровна Варфоломей (1802—1863) — по мужу Мано; дочь влиятельного молдаванина, славилась своей красотой, Пушкин увлекался ею во время своего пребывания в Кишинёве.[10]

- «Амалия» — Амалия Ризнич (1803—1824) — 20-летняя жена одесского коммерсанта, дочь австрийского банкира, умерла в Италии; адресат стихотворений «Ночь», «Для берегов отчизны дальной», «Под небом голубым страны своей родной».

- «Элиза» — Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урождённая Браницкая[11] (1792—1880) — 30-летняя жена одесского губернатора, графиня, адресат многих пушкинских стихов: «Ненастный день потух…», «Желание славы», «Кораблю», «Прощание» и др. Пушкин неоднократно изображал её в рукописях.

- «Евпраксея» — Евпраксия Николаевна Вульф (1809—1883), по мужу (с июля 1831 года) бар. Вревская, домашнее имя — Зина, или Зизи. Дочь П. А. Осиповой, соседки Пушкина по Михайловскому. К ней обращены стихотворения «Если жизнь тебя обманет» и «Вот, Зина, вам совет».

Е. Н. Вревская

- «Катерина IV» — возможно, Екатерина Николаевна Ушакова[12] (1809—1872) или Екатерина Васильевна Вельяшева (1812—1865), по мужу (с 1834 года) Жандр.

Е. Н. Ушакова

- «Анна» — скорее всего, Анна Оленина. Анна Оленина, по мужу Андро (1808—1888) — фрейлина, в 1829 году Пушкин к ней сватался, но получил отказ[13]. К ней обращено знаменитое «Я вас любил…».

А. А. Оленина

- «Наталья» — Наталья Николаевна Гончарова (1812—1863), будущая жена Пушкина.

Н. Н. Гончарова

Второй список[править | править код]

Обитатели Тригорского: Пушкина связывали отношения с 5 или 6 дамами и барышнями из семьи Вульфов

- «Мария» — (?) может быть Мария Николаевна Раевская, Мария Егоровна Эйхфельдт, Мария Васильевна Борисова, кн. Мария Аркадьевна Голицына.

М.А.Голицына

- «Анна» — вероятно, Анна Николаевна Вульф (1799—1857), дочь П. А. Осиповой. Ей посвящены стихотворения «К имениннице» и «Я был свидетелем златой твоей весны».

- «Софья» — Софья Федоровна Пушкина (1806—1862), дальняя родственница Пушкина, воспитывалась у Е. В. Апраксиной, Пушкин сватался за неё в 1826 году, но она вышла замуж за Панина. О ней стихотворения «Ответ Ф. Т.» и «Зачем безвременную скуку…».

С. Ф. Пушкина (Панина)

- «Александра» — Александра Ивановна Осипова, по мужу Беклешова, падчерица П. А. Осиповой. Ей посвящено «Признание»[14].

Александра Осипова

- «Варвара» — возможно, Черкашенинова Варвара Васильевна (1802—18 III 1869) — близкая знакомая семьи Вульфов[15].

- «Вера» — княгиня Вера Фёдоровна Вяземская (1790—1886), урожд. княжна Гагарина, жена (с 1811 года) приятеля Пушкина кн. П. А. Вяземского.

В. Ф. Вяземская

- «Анна» — Анна Ивановна Вульф (ок. 1801—1835), племянница П. А. Осиповой, замужем (с 1834 года) за В. И. Трувеллером. Её знакомство с Пушкиным состоялось в марте 1825 года в Тригорском.

А. И. Вульф

- «Анна» — Анна Керн (1800—1879),— адресат самого известного любовного стихотворения Пушкина — «К * * *» («Я помню чудное мгновенье…»), хотя в биографии Пушкина и шутливое игровое увлечение в Псковской губернии, и мимолётная близость через три года в Петербурге серьёзной роли не играли; в письмах Пушкина друзьям есть и довольно циничные замечания о Керн.

- «Анна» –

- «Варвара» — ?

- «Елизавета» — скорее всего, это Елизавета Михайловна Хитрово (1783—1839), урожд. Голенищева-Кутузова.

Елизавета Хитрово

- «Надежда» — ?

- «Аграфена» — гр. Аграфена Федоровна Закревская (1799—1879), урожд. гр. Толстая, известная красавица. Ей посвящены стихотворения «Портрет» («С своей пылающей душою») «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно».

Аграфена Федоровна Закревская

- «Любовь» — ?

- «Ольга» — Ольга Калашникова[16] — псковская крепостная, мать ребёнка Пушкина (Павла, умершего во младенчестве).

- «Евгения» — ?

- «Александра» — Александра Александровна Римская-Корсакова, сестра приятеля Пушкина Г. А. Римского-Корсакова.

А. А. Римская-Корсакова

- «Елена» — может быть, Елена Николаевна Раевская (1803—1852), Елена Михайловна Горчакова (1794—1855) или Елена Фёдоровна Соловкина.

Е. Н. Раевская

- «Елена» — ?

- «Татьяна» — возможно, Демьянова Татьяна Дмитриевна (1810—1876) — цыганка, певица московского цыганского хора.

- «Авдотья» — ?

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Губер П. К. Дон-Жуанский список А. С. Пушкина. — изд. «Петроград», 1923. (Проверено 17 декабря 2013)

- Езерская Б. Женщины в жизни Пушкина в Одессе // Вестник (США). — 1998. — № 12 (193). (Проверено 17 декабря 2013)

- Муромов И. А. Пушкин Александр Сергеевич // 100 великих любовников. — М.: Вече, 2004. — 624 с. — ISBN 5-94538-308-2. (Проверено 17 декабря 2013)

- Видова О. Ещё раз о Дон-Жуанском списке Пушкина: Души неясный идеал… // Наше наследие. — 2006. — № 79—80. (Проверено 17 декабря 2013)

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, известный своей слабостью к прекрасному полу, пережил множество любовных увлечений. В 1829 году он обобщил их в так называемом “донжуанском списке”, занеся в альбом своей знакомой 37 женских имён без фамилий. За прошедшие без малого 200 лет пушкиноведы бросили все силы на разгадку тех, кто скрывается за этими именами. Однако полностью разобраться в хитросплетениях личной жизни поэта не удалось до сих пор.

“Умный журнал” рассказывает о женщинах, состоявших в интимных отношениях с самым влиятельным человеком русской литературы, в порядке убывания достоверности этих романов.

Ольга Калашникова. Барыня-крестьянка

Одна из самых неоспоримых любовных связей Пушкина – интрижка с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой, чья семья находилась во владении предков поэта ещё со времён его легендарного прадеда Абрама Ганнибала.

25-летний барин обратил внимание на очаровательную горничную, когда вернулся из южной ссылки в родовое имение Михайловское в августе 1824 года. Ольге в это время было 19. Дождавшись наступления зимы, когда остальные члены его семьи покинули Михайловское, Пушкин вступил с девушкой в связь, продолжавшуюся целых полтора года.

Ни изображений Ольги, ни даже описаний её внешности не осталось, но, по всей видимости, она была довольно миловидна. Помимо самоочевидности этого предположения, мы можем опереться на свидетельство лицейского друга Пушкина Ивана Пущина, приезжавшего в Михайловское погостить. О своём визите он писал следующее (предположительно, именно о Калашниковой): «Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако Пушкину моих заключений. … Впрочем, он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся значительно. Мне ничего больше не нужно было, я, в свою очередь, моргнул ему, и всё было понято без всяких слов».

Весной 1826-го, после полуторагодичного сожительства, Ольга объявила Пушкину о своей беременности. В это время она вместе с семьёй готовилась ехать в Петербург, где её отец должен был получить инструкции по управлению имением в Болдино, куда его решили направить главы пушкинского семейства. Дорога в имение затем пролегала через Москву, и великий поэт решил спихнуть с себя ответственность и попросил своего тамошнего друга Петра Вяземского позаботиться о Калашниковой и её будущем ребёнке. Тот, однако, отказал, в письме Пушкину резонно заявив, что сначала следовало бы уладить дело с отцом Ольги, чего Александр Сергеевич сделать не удосужился.

В итоге внебрачный сын поэта Павел родился летом того же года в Болдино. Отцом был записан некий “дьяк Яков Иванов”, а родная мать по документам стала крёстной. Правда, мальчик прожил всего два месяца, что в те времена являлось печальным, но обыденным делом. Он так и остался единственным известным ребёнком Пушкина, рождённым вне брака.

Поэт снова увиделся со своей крепостной любовью во время знаменитой “болдинской осени” 1830 года, когда из-за вспышки холеры в Нижегородской губернии оказался заперт в имении на три месяца. Подробности их проживания там не сохранились, однако известно, что за это время Пушкин успел написать для Ольги вольную.

Впоследствии Калашникова даже стала дворянкой, выйдя замуж за титулярного советника. Женщиной она оказалась весьма практичной, при каждом удобном случае добиваясь от Пушкина денег и покровительства. А тот, в свою очередь, внёс её в “донжуанский список” – правда, во вторую его часть, которая считается менее значимой для поэта.

Анна Керн. “Я помню чудное мгновенье”

Жена знатного генерала, который был старше её на 35 лет и этим сильно испортил ей жизнь, известна прежде всего как адресат одного из главных пушкинских любовных “хитов” – “Я помню чудное мгновенье”. Поэт впервые встретил Керн, когда ей было 19, но это знакомство получилось мимолётным. А вот вторая их встреча, пришедшаяся на период ссылки в Михайловском (той самой, в которой Пушкин “коротал вечера” с Калашниковой), вышла более продолжительной и плодовитой на ощущения.

Поэт стал часто наведываться в расположенное неподалёку Тригорское, хозяйкой которого была 44-летняя Прасковья Осипова. Вместе с ней в имении жила целая группа молодых дам: её дочери Анна и Евпраксия, падчерица Александра и ещё одна Анна, племянница. Все четверо в итоге оказались в “донжуанском списке”. Учитывая распространённое мнение, что и с Осиповой Пушкина связывали отношения не только дружеские, можно представить, какая искрящаяся атмосфера царила в Тригорском. Мало того, там же оказалась и Керн, которая также приходилась хозяйке племянницей.

Подробностей этого безумного любовного многоугольника мы не знаем. Известно лишь, что именно в Тригорском Пушкин написал для Керн своё великое стихотворение. А вот об их следующей встрече, случившейся спустя два года в Петербурге, поэт оставил куда более прозаичное свидетельство. В письме к своему другу Сергею Соболевскому Пушкин сообщил, что “с помощию божией” вступил со своей музой в интимную связь, причём употребил для этого нецензурное слово. Вообще, он не раз отзывался о Керн довольно грубо – например, в ещё одном частном послании назвав её “вавилонской блудницей”. По одной из версий, это было вызвано банальной ревностью, так как любовников у окончательно забывшей про мужа красотки действительно хватало.

Впрочем, несмотря на фривольность поведения и соответствующую репутацию в свете, как только Керн овдовела, она тут же вышла замуж по любви и прожила со своим избранником до самой смерти. Любопытно, что второй муж был младше её на 20 лет, но умер на четыре месяца раньше.

Одесские романы. Елизавета Воронцова, Амалия Ризнич, Каролина Собаньская

В период пребывания в Одессе во время так называемой южной ссылки Пушкину удалось закрутить романы с самыми заметными женщинами в городе. Одной из них была жена новороссийского генерал-губернатора Елизавета Воронцова – собственно, одесская женщина №1 по статусу. Другой – молоденькая прелестная жена богатого купца-серба Ивана Ризнича Амалия. Третьей – польская авантюристка и гражданская жена могущественного генерала Ивана Витта Каролина Собаньская.

Подробностей обо всех этих запутанных отношениях известно немного, но отпечаток на судьбе поэта они оставили заметный. Например, именно предполагаемая связь с Воронцовой стала причиной того, что её разгневанный муж выхлопотал изменение места ссылки Пушкина с юга на север, в результате чего тот отправился в Михайловское. Поэт также считается вероятным отцом дочери одесской генерал-губернаторши – Софьи. Правда, по другой версии, ребёнок родился от связи Воронцовой с её любовником Александром Раевским, который сумел хитроумно использовать Пушкина для отвлечения гнева князя-мужа.

Молодая Амалия Ризнич слыла одной из первейших красавиц Одессы, и её муж сам говорил, что русский поэт увивался за ней “как котёнок”. Сербский купец даже приставил к жене старого слугу, чтобы тот следил за её супружеской верностью, но, как утверждали городские слухи, это не помогло. Вскоре Ризнич уехала в Европу – как сообщал её муж, для лечения чахотки. Показательно, что за ней последовали ещё два одесских ухажёра, продолжавших добиваться её внимания. К несчастью, информация о болезни подтвердилась самым трагическим образом: добравшись до родной Италии, Ризнич умерла, прожив лишь немногим более 20 лет. Её кончине Пушкин посвятил стихотворение “Под небом голубым страны своей родной она томилась, увядала…”.

Что касается Собаньской, которую поэт встретил ещё в Киеве, в начале южной ссылки, то именно её многие исследователи называют главной потаённой любовью его жизни. Сам он называл своё чувство “опьянением любви, самой конвульсивной и самой мучительной”. Роковая женщина, работавшая, как считается, осведомителем Третьего отделения и сыгравшая немалую роль в разоблачении заговора декабристов, продолжала властвовать в его сердце даже в 1830 году, когда он уже сделал первое предложение своей будущей жене Наталье Гончаровой. Тогда Пушкин написал два неотправленных письма к Собаньской, в одном из которых были следующие строки: “я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами — всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство…”.

Если Воронцова и Ризнич прямо названы в “донжуанском списке” (причём в первой его части), то имени Собаньской там нет. Однако многие исследователи полагают, что именно она скрывается за загадочными инициалами NN, вписанными в ту же первую часть.

После свадьбы. Дарья Фикельмон, Александра Гончарова

После женитьбы 31-летнего Пушкина на 18-летней красавице Наталье Гончаровой любовный пыл поэта к другим женщинам вроде бы поутих. Однако, по свидетельствам некоторых современников, супружеской верностью великий муж всё же не отличался.

Одной из светских дам, которых причисляли к его любовницам, стала жена австрийского дипломата Карла фон Фикельмона Дарья – внучка не кого-нибудь, а Михаила Илларионовича Кутузова. Любопытно, что её мать, дочь легендарного фельдмаршала Елизавета Михайловна, всю жизнь была влюблена в поэта, и есть мнение, что любвеобильному Пушкину случалось отвечать ей взаимностью, даже несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте.

Историю об интрижке Долли (как называли в обществе Дарью Фикельмон) и поэта рассказал его друг Нащокин, а другой друг, Соболевский, косвенным образом подтвердил. Согласно этому рассказу, после визита в дом Фикельмонов и последующего “романтического свидания” Пушкина и молодую хозяйку, которая пыталась незаметно вывести своего кавалера, застал дворецкий, отчего Дарья Фёдоровна чуть не упала в обморок. Считается, что интерьеры этого дома и сама ситуация послужили вдохновением при написании сцены “Пиковой дамы”, в которой Германн проникает в дом старой графини.

Кроме того, существует версия, что женатый поэт состоял в связи с родной сестрой своей супруги, Александрой Гончаровой. Противники этой теории указывают на слабость доказательств, однако невероятной она, по всей видимости, никому не кажется.

В свете всего этого особенно примечателен тот факт, что поводом к роковой дуэли Пушкина с Дантесом, как принято считать, послужила ревность поэта. Тем более, что его супруга, судя по всему, осталась мужу верна, несмотря на приписываемую ей влюблённость в молодого французского офицера.

“В качестве поэта он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин”

Помимо 37 женских имён, указанных в “донжуанском списке” (16 – в первой части и 21 – во второй), широко известна и фраза из письма Пушкина княгине Вере Вяземской: “Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена”. Некоторые списывают точное число возлюбленных на иронию, но в одном сомневаться не приходится – их действительно было много.

Недоброжелатели поэта описывают его как развратника и даже аморальную личность. Например, учившийся с ним в Царскосельском лицее Модест Андреевич Корф, впоследствии чиновник и вообще человек серьёзный, сказал так: “В Лицее он превосходил всех чувственностью, а после, в свете, предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались и частые гнусные болезни, низводившее его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы”.

Но, наверное, ближе к истине высказывание Екатерины Николаевны Раевской, дочери знаменитого генерала, хорошо знавшей Пушкина (и, кстати, тоже фигурировавшей в его “донжуанском списке”): “В качестве поэта он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал… В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел”.