Наталья берлова муж

Наталия Берлова. Фото: журнал «Эксперт»

Впервые за 800-летнюю историю знаменитого английского университета в Кембридже профессором математики стала женщина. Она же оренбурженка – Наталия Берлова. Вильям Савельзон взял интервью для газеты «Оренбуржье».

…Узнал об этой удивительной женщине случайно: позвонила в редакцию оренбургская подруга ее мамы. Рассказала, что в авторитетном журнале «Эксперт» № 22 за этот год напечатано большое интервью с профессором Берловой, озаглавленное очень броско: «Она пошла дальше Ландау». Но только ни слова о том, что она оренбурженка. Дала московский номер телефона.

Нашел статью в «Эксперте» и ещё несколько статей, в том числе и с интернет-портала Фонда «Сколково». Позвонил в Москву, долго беседовал с мамой профессора. А вечером – и с самой Наталией Геннадиевной, когда она, остающаяся заведующей кафедрой квантовых жидкостей Кембриджского университета и ставшая сейчас еще и деканом подмосковного Сколковского института науки и технологий, после напряженного дня лекций и опытов вернулась с работы.

Родина

– Наталия Геннадиевна, Оренбург для вас – это просто слово, которое вы привычно пишете в анкетах?

– Что вы! Это моя родина. Это моя 64-я школа, моя первая учительница Зоя Сергеевна Нестерова, это друзья и знакомые. Не раз я возвращалась в родной город. В последний раз были там втроем, с мамой и папой, лет десять назад. Отца, к сожалению, уже нет в живых.

«Слава Наташе!»

Ее родители познакомились в Оренбурге на танцах. Девичий пединститут и зенитное училище нередко создавали семейные пары на танцплощадке. Секретарь комсомольской организации Нина Букина с физико-математического факультета и один из лучших курсантов Геннадий Тринько. Дружили два года, на третий расписались. Наташа родилась в 1968 году.

Читать научилась очень рано. Семейное предание. Пришла с улицы недовольная. «Почему везде написано: «Слава КПСС!», «Слава труду!» – про старшего брата Славу? Я хочу, чтобы и про меня так писали». Смешно, конечно. А слава нашла ее сама.

Переехали в Москву. Школу окончила с золотой медалью и с красным дипломом – факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Там же поступила в аспирантуру, хорошо пошла кандидатская диссертация. И вдруг, это было в 1992 году, возникла идея поехать куда-то посмотреть мир. Туда, где тепло. Написала письма в американские Гавайский и Флоридский университеты. Приняли в аспирантуру Флоридского. Ей очень повезло: она работала с такими удивительными учёными-корифеями, как Дмитрий Силин, Луиз Ховард и Пол Робертс. Русский, американец и англичанин. Их всех объединило одно: необыкновенная увлеченность наукой, отношение к научному процессу не как к профессии, а как к образу жизни.

Наталия написала проект, в котором предлагала изучать квантовую турбулентность. Получила за него президентскую стипендию и приехала в Калифорнийский университет работать с Полом Робертсом.

А в 2002-м после серьезных новаторских работ получила предложение переехать в Англию, в Кембридж. Там прошла все ступени: лектор, старший лектор, ридер и, наконец, полный профессор. Входит в пятерку лучших профессоров-преподавателей Кембриджа, по оценкам студентов.

– Не могли ли бы вы разъяснить, в чем суть вашего открытия?

– Я бы не называла это открытием, но надеюсь, что это значимый шаг вперед. Мы создали новую математическую конструкцию, включающую в себя теорию сверхтекучести Ландау, за которую он получил Нобелевскую премию, и квантовые эффекты, такие как квантовые вихри, которые еще не были открыты, когда Ландау создавал свою теорию.

Мир устроен очень просто. Мы только не можем понять, как именно. Нагромождения каких-то систем, каких-то теорий – все это очень сложно понять. И вдруг, как было с Максвеллом, чуть-чуть дописал формулу, и все стало просто, объяснимо, все укладывается в четыре уравнения, и больше ничего не нужно.

Фото: Сколковский университет

Профессорша?

Патриархат сказывается и в том, что названия многих человеческих занятий имеют только мужской род. Профессорша – это жена профессора. «Профессор разгадала природу квантовых вихрей в сверхтекучей жидкости» – царапает ухо.

В Кембридже – оплоте прогресса – Наталия Геннадиевна – первая женщина-профессор математики за восемь столетий. Хоть радуйся, хоть огорчайся. Хорошо, сейчас мама помогает ей в Москве по дому.

– Вам, наверное, многие задают вопрос: почему женщины редко становятся математиками и физиками?

– Это очень хороший вопрос. Я вам расскажу об этом на примере Кембриджа, в котором ситуация даже хуже, чем в других местах. В Англии вообще с этим делом не ладится. Вы знаете, женщин-математиков больше всего из трех стран – России, Италии и Франции. И здесь просматривается сильная корреляция либо с уровнем поддержки семьи в этих странах, либо с ролью, отводимой женщинам. Женщинам-ученым в принципе довольно тяжело совмещать семью и науку. Потому что наука требует ненормированного рабочего дня. Отключить мозги в пять часов и пойти домой заниматься домашними делами очень тяжело.

Трудность и в случае, когда в семье оба ученые, а университет может пригласить только одного. Я выступала на симпозиуме европейских женщин и рассказала свою историю. Тогда я была в Кембридже в Англии, а муж – в Кембридже штата Массачусетс (США). Я пошутила, что вот мы оба ученые и оба в Кембридже, но завидовать нам не стоит, так как наши Кембриджи через океан друг от друга. В зале порядка двухсот человек. Обращаюсь: «Поднимите, пожалуйста, руку те из вас, кто находился или находится в аналогичной ситуации». 95 процентов женщин подняли руку.

Масса бурления

Уже было сказано, что Наталия Геннадиевна приехала работать в Сколтех – так коротко называют новый Сколковский университет под Москвой.

– Кого вы готовите? Элиту?

– Я не люблю слово «элита»… Но университеты не должны растить винтиков системы. Они должны воспитывать тех, кто может выйти за пределы каких-то установленных рамок, сделать что-то новое. Со всеми возможностями, которые сейчас предоставляет Интернет, онлайн-обучение, способы получения базового образования разнообразны. Но роль университета – вывести человека за пределы простого накопления знаний, придать импульс для создания чего-то революционного. По крайней мере, в этом миссия лучших университетов, а только в таких я всю жизнь и работаю.

Идея Сколтеха – привлечь лучших из лучших профессоров. Так создается критическая масса бурления новой мысли. Разные научные коллективы начинают между собой взаимодействовать, и возникает какое-то новое знание. Студенты этим всем подпитываются и видят сам процесс выхода за стандартные технологии. Это они смогут сами применить в своей жизни.

«Удержите детям язык»

– Такое смешное объявление увидела писатель Дина Рубина на магазине русских книг в Израиле. Но это – проблема всех семей, переехавших из России за границу. У Наталии Геннадиевны 12-летний сын Глеб и 9-летняя дочка София. В Англии они учились в обычной школе, играли со сверстниками, ходили в гости. А дети впитывают любой язык, как губки. Как им удержать родной русский язык?

Наталия Геннадиевна смеется:

– Я два десятка лет живу и работаю в англоязычной среде. Но мне говорят, что русский акцент все равно чувствуется. Глеб и Соня владеют английским в совершенстве. Сейчас они учатся в Ломоносовской школе, это одна из лучших частных школ Москвы. Но впервые моим детям преподают основы классической английской грамматики. В английских школах грамматику не преподают, считается, что дети и так на слух и через чтение грамматику впитают, но в итоге в речи коренных англичан остаются только простейшие грамматические обороты. Так что я даже рада, что мои дети получат основы английской грамматики в русской школе, как ни странно бы это звучало.

Дома мы, конечно, всегда говорим только по-русски. Мы были и остаемся гражданами России и делаем все для возрождения науки в своей стране.

Кембридж — вуз невероятно консервативный. Россиянка Наталия Берлова стала полным профессором математики (так в западной системе называется преподаватель высшей ступени) знаменитого вуза и, можно сказать, вошла в его историю — за восемь веков существования университета женщина заняла такую должность впервые. Наталия рассказала АиФ.ru о трудностях, которые испытывают женщины в науке, идеальной школе и гаджетах будущего.

Наталия Берлова (Berloff) родилась 6 ноября 1968 года в Оренбурге и 10 лет прожила здесь. Переехала в Московскую область вместе с родителями. Окончила факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ, поступила в аспирантуру. В 1992 году уехала в аспирантуру Университета штата Флориды. Защитила докторскую диссертацию (PhD) в 1997 году. С 1997 по 2002 год была постдоком и потом профессором Калифорнийского Университета. В 2002 году приглашена в Кембридж (Англия), где поднялась по всем профессорским позициям: лектор, старший лектор, ридер и полный профессор. В 2013 году стала деканом Сколковского института науки и технологий.

Квантовая революция

Полина Седова, АиФ.ru: Наталия, почему за 800 лет в Кембридже до вас не было женщин-профессоров математики? Это проблема дискриминации, или дело в чём-то другом?

Наталия Берлова: Нет, это не та дискриминация, о которой мы привыкли говорить. Это вполне естественная закономерность. Исторически наука не воспринималась как занятие, соответствующее семейному укладу, ведь многие семейные заботы о доме и детях ложатся именно на женские плечи. И женщинам-учёным сложно выключить голову в пять часов вечера и пойти забирать детей из сада или учить с ними уроки. Научная задача всё время с тобой, даже ночью… А если в семье оба супруга учёные? Тогда вступает в силу так называемая проблема «двух тел»: как двум учёным найти работу в одном и том же или хотя бы в близко расположенных университетах при дефиците профессорских мест.

В некоторых странах, например в Штатах, пытаются решить эту проблему: университеты, чтобы заполучить специалиста, находят место и для его супруга. Такого человека называют «прицеп», и даже если он великолепный учёный, его всегда будет преследовать то, на основании чего он получил место. В Кембридже и Оксфорде же наоборот, смотрят лишь на достижения, на научный вклад и не делают никаких уступок для членов семьи. Что правильнее, не знаю. Но проблема есть.

В становлении женщин-учёных свою роль играет и воспитание девочек. В Англии они если и идут в науку, то чаще занимаются биологией или химией. Считается, что для семьи эти области «удобнее», при необходимости можно уйти из науки в медицину. С математикой и физикой сложнее, эти науки труднее «приложить», в другую профессию уйти сложнее.

Страсть к математической науке у Натальи сформировали ещё школьные учителя. Фото: Из личного архива

— Казалось бы, в современном мире остаётся всё меньше и меньше загадок. Яблоки падают, планеты вращаются, но учёные всё равно постоянно над чем-то работают…

— В начале прошлого века действительно считалось, что физика себя исчерпала. До того момента, как были обнаружены квантовые закономерности, идущие вразрез с законами классической механики. И всё представление о мире разрушилось. Теперь есть разрозненные части: классическая механика, объясняющая движение знакомых нам предметов, квантовая механика, действующая на уровне мелких масштабов, есть теории космологии. И соединить все теории в одну не получается, есть фундаментальные противоречия, и они очень сильно мучают физиков. Парадокс: мир устроен просто, и мы видим эту простоту, но описать и объяснить её не можем.

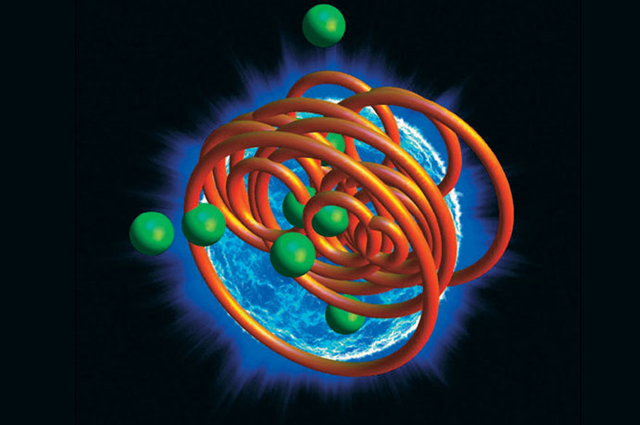

— Расскажите о вашем прорыве в изучении квантовых вихрей?

— Мы создали новую математическую конструкцию, включающую в себя теорию сверхтекучести Ландау, за которую он получил Нобелевскую премию в 1962 году, и квантовые эффекты (вихри), которые ещё не были открыты, когда Ландау создавал свою теорию. Вихри двигаются внутри сверхтекучей жидкости: разделяются и снова сливаются, формируя связки и переплетения, и подчиняются законам не классической, а квантовой механики. Было много попыток поправить теорию Ландау, но описать движение и видоизменение квантовых эффектов удалось лишь нашей команде. Мы не знаем пока, большой это прорыв или нет, мы просто взглянули на проблему с другого угла.

— Обычных людей, не учёных, всегда интересует прикладная сторона любых открытий. Уже можно предположить, как ваши исследования будут использоваться на практике?

— Наши исследования относятся к фундаментальной физике, мы хотим познать мир, природу физических явлений. Для нас практические применения вторичны. Но в данном случае выход на практику всё же есть, и очень существенный. Проблемы сегодняшней электроники заключаются в достижении максимальной скорости передачи информации. Электроны, на основе которых сейчас работает почти вся электронная техника, — маленькие, но медленные частицы. Передавать информацию в компьютерном чипе быстрее они уже не смогут, предел достигнут. Существуют другие частицы — фотоны — частицы света, они очень быстрые, но очень большие и не взаимодействующие: в наноустройства их не поместишь, контролировать их тяжело. Поэтому возникла идея строить новые материалы на основе соединения электрона и фотона. Это возможно в том числе и на базе наших исследований. Новые виртуальные частицы могут лечь в основу нового поколения электронных приборов. А это значит, что устройства, датчики, лазеры и многое другое будут сверхчувствительными, будут обладать новыми свойствами, например передавать и обрабатывать информацию быстрее.

Квантовые вихри. Фото: Из личного архива

Куда пропал престиж

— Вы были аспирантом в МГУ, но защитились уже в США и работу вели за границей. Есть ли разница в организации научной деятельности в России и за рубежом?

— Я пока мало знакома с российской научной системой, хоть с прошлого года являюсь деканом Сколтеха (год назад Наталия приехала в Россию и создала здесь научную группу на базе Сколковского института науки и технологии, одновременно став его деканом). Я понимаю мотивацию реформирования РАН — прийти к западному образцу слияния образования и науки. Мне нравится организация западной науки, это гибкая система, где каждый может найти свою структуру для занятий интересующей проблемой. Учёные все разные: кто-то настроен на создание больших исследовательских групп, кто-то — на работу наедине с листом бумаги. Наука должна быть разной — и на базе небольших университетов, и в крупных академических центрах.

— Как вы думаете, если бы вы в 90-х не уехали за границу, вы смогли бы достичь в России ступеньки, сопоставимой с той, на которой сейчас стоите в мире науки?

— Однозначно, нет. Начальные условия были не те. Кроме того, последние 20 лет у нас целенаправленно душили и уничтожали науку. В этой сфере остались только те, кто не смог никуда уехать или кто смог встроиться в систему. Многие мои друзья-учёные тогда выбирали: остаться в университете или пойти мыть окна. Те условия были несовместимы с занятием наукой. Я могу себе представить, каких усилий стоило сохранить лаборатории на международном уровне, и преклоняюсь перед российскими учёными, которые смогли это сделать. Но сейчас я хотя бы вижу, что какие-то выводы сделаны и есть положительная динамика. Хочется в этом поучаствовать и помочь.

— Но и сейчас «утечка умов» не прекратилась?

— В России по-прежнему нет адекватных условий для науки. Довлеет бюрократия, драконовские условия для закупки реактивов и оборудования, учёный постоянно должен доказывать, что он не вор. Но самое главное, потерян престиж профессии учёного. Во время одного из моих приездов в Россию я встретила свою бывшую учительницу. Узнав, что я работаю учёным в Англии, она меня спросила, не чувствуют ли я себя человеком второго сорта. Я очень удивилась и смеясь ответила: «Я — профессор Кембриджского университета, в английской иерархии выше меня только королева». В России же всё по-другому.

— У нас потерян и престиж учителя…

— Роль учителя абсолютно критична в становлении любого человека, но учёного — особенно. Я помню мою замечательную первую учительницу из оренбургской школы № 64 — Зою Петровну Нестерову и учителя математики из школы № 6 Солнечногорска (Подмосковье) — Софью Борисовну Темптемышеву. Софья Борисовна видела, что школьная программа даётся мне слишком легко, и приносила мне интересные задачи, и я их тихо решала, сидя за последней партой. Среди учёных для меня примерами людей, бесконечно преданных идеалам науки, являются мои научные руководители в Московском госуниверситете и в США: Дмитрий Борисович Силин, Пол Робертс и Луис Ховард.

Нанотехнологии создаются практически в стерильных условиях. Фото: Из личного архива

Индивидуальные ученики

— Ваши дети учились в Англии, а теперь учатся в России. Как вы можете оценить европейское среднее образование?

— Сейчас они учатся в Ломоносовской школе в Москве, сын в 7 классе, дочь — в 3. Могу сказать, что начальная школа в Англии более расслабленная, особых требований к ученикам там не предъявляют, но и не отбивают охоту учиться, как это часто бывает в российских школах. В целом, в России нет такого индивидуального подхода к ребёнку, западное образование с этим справляется лучше.

Английская школа — это игра, которая не требует напряжения. Там не загружают малышей, как в русской школе, нет, например, домашних заданий. Нагрузка увеличивается с определённого возраста. Но в наших школах всегда давали более последовательное, систематическое, научное образование.

— Насколько сильны различия в высшем образовании в Европе, США и в России? Ведь вы работали в университетах всех этих стран.

— Кембридж — не совсем показательный в этом отношении университет. К нам ведь попадают лучшие из лучших, «сливки». Чтобы пройти к нам, ученик должен ещё в школе доказать, что он этого достоин. Мы интервьюируем будущих студентов ещё до экзаменов в школе, тестируем, оцениваем. И часть из них приглашаем на летний трёхчасовой экзамен, сообщая, что они пройдут, достигнув такого-то уровня. И самое интересное, что этот уровень устанавливается для каждого индивидуально. Если мы знаем, что ученик пришёл из хорошей частной школы, то и требуем от него большего. И наоборот, если приходит выпускник государственной школы, получивший меньше знаний, но талантливый и мотивированный, мы снижаем планку. И эти дети «выстреливают» при должном образовании.

В США от студентов не требуют узкой специализации с первого курса, при поступлении большое внимание отводится общественной жизни абитуриента. Начинают они слабее европейских студентов, но раскрываются в аспирантуре.

Студенты Сколтеха 1 сентября 2014 года. Фото: sk.ru

— И работают на благо этой страны?

— Наука — интернациональное понятие. Ещё Чехов говорил: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука». И всё же, когда страна создаёт хорошие условия для учёных и это приносит результаты, она становится в ряд развитых держав. А что такое сильная наука? Это целый комплекс — от хороших школ, учеников и преподавателей до старт-апов и бизнес-идей. В науку стоит вкладываться, она ведёт за собой прогресс.