Лев сергеевич пушкин дочь софья

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Пушкин; Пушкин, Лев.

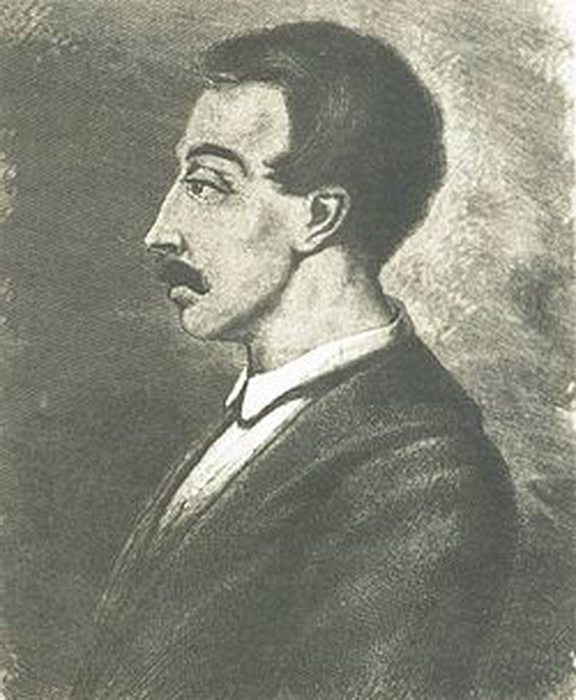

Лев Серге́евич Пу́шкин (17 [29] апреля 1805, Москва — 19 [31] июля 1852, Одесса) — младший брат А. С. Пушкина и его литературный секретарь, боевой офицер, участник персидских войн и кавалер российских орденов.

Биография[править | править код]

Лев Сергеевич Пушкин родился, как и его брат А. С. Пушкин, в Москве в семье Сергея Львовича Пушкина, отставного военного, и Надежды Осиповны Ганнибал, внучки Абрама Петровича Ганнибала. Семья переехала в Санкт-Петербург после окончания наполеоновских войн (1814) и поселилась в Адмиралтейской части города, рядом с Сенной площадью. В 1815 году поступил в Главное немецкое училище при лютеранской церкви Св. Петра. Затем учился в пансионе при Царскосельском лицее, а с 1817 года — в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. Из-за участия в протесте против увольнения преподавателя словесности В. К. Кюхельбекера, друга А. С. Пушкина, он был исключён из пансиона в 1821 году.

В период ссылки брата Александра на юг России в 1820—1824 годах Лев Сергеевич Пушкин выполнял его многочисленные поручения, связанные с издательскими, литературными и личными делами. Опубликованы десятки писем, которыми обменивались братья в это время.

Л. Пушкину (1823)

Брат милый, отроком расстался ты со мной,

В разлуке протекли медлительные годы.

Теперь ты юноша — и полною душой

Цветешь для радостей, для света, для свободы.

Какое поприще открыто пред тобой,

Как много для тебя восторгов, наслаждений,

И сладостных забот, и милых заблуждений!

Как часто новый жар твою волнует кровь!

Ты сердце пробуешь в надежде торопливой,

Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь.[2]

Общение Пушкина с братом продолжалось всю жизнь поэта. Со Львом Сергеевичем Пушкиным связаны стихотворения «Брат милый, отроком расстался ты со мной» (1823), «Послание к Л. Пушкину» (1824) и другие произведения.

Обладая феноменальной памятью, Лев Сергеевич запоминал стихи и целые поэмы с одного прочтения.

«С ним, — как утверждал после его смерти П. А. Вяземский, — можно сказать, погребены многие стихотворения брата его не изданные, может быть даже и не записанные, которые он один знал наизусть».

Племянник Антона Дельвига Андрей Андреевич Дельвиг, видевший Льва Пушкина в салоне своего дяди, вспоминал:

Он был остроумен, писал хорошие стихи, и, не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в то время на себя общее внимание. Лицо его белое и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белою краскою.

В ноябре 1824 года Л. С. Пушкин поступил в Департамент иностранных вероисповеданий, но через два года вышел в отставку и определился юнкером в Нижегородский драгунский полк.

Находился среди восставших на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Встретив там В. К. Кюхельбекера, он получил от него палаш, принадлежавший разоружённому толпой жандарму. Затем Кюхельбекер подвёл Льва к А. И. Одоевскому и представил как «молодого солдата». В своих показаниях Кюхельбекер, правда, утверждал, что Лев Пушкин пришёл на площадь «из одного ребяческого любопытства».

Участвовал в персидско-турецкой кампании 1827—1829 гг., затем был в отпуске до мая 1831 года, когда перешёл в Финляндский драгунский полк в чине штабс-капитана. Затем участвовал в польской кампании и в декабре 1832 года вышел в отставку в чине капитана, поселившись в Варшаве. Осенью 1833 года возвратился в Петербург, где служил чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. Через три года поступил с чином штабс-капитана в Отдельный Кавказский корпус. О смерти брата он узнал лишь в марте 1837 года, будучи на службе на Кавказе. Отчаянием наполнены строки его письма к другу:

«Сам я получил только контузию, будучи вечно под пулями; бедный же брат мой погиб в это время от одной, ему обреченной. Несправедлива тут судьба, его жизнь необходима была семейству, полезна отечеству, а моя — лишняя, одинокая и о которой, кроме тебя и бедного отца моего, никто бы и не вздохнул».

Есть свидетельство, что друзьям с трудом удалось отговорить Л. С. Пушкина от его намерения ехать во Францию и стреляться с Дантесом.

В 1842 году в чине майора, награждённый орденами Св. Анны 3-й и 4-й степеней и Св. Владимира 4-й степени, уволился с военной службы и переехал в Одессу, где поступил на государственную службу в Одесскую портовую таможню.

В 1843 году Лев Пушкин женился на Елизавете Александровне Загряжской, дочери симбирского губернатора А. М. Загряжского. Она приходилась родственницей его невестке, Наталье Гончаровой, с которой Лев поддерживал добрые отношения в течение всей своей жизни. От брака с Елизаветой Александровной у него было четверо детей:

Ольга (1844—1923; в первом браке Хоботова до 1869 г., во втором браке — Оборская); Анатолий (1846—1903); Софья (умерла в младенчестве) и Мария (1849—1928).

Пушкин Лев Сергеевич. С акварельного портрета, рисованного в 1849 году в Одессе и принадлежащего Л. Н. Павлищеву

Умер от водянки 19 (31) июля 1852 года и был похоронен на 1-м Христианском кладбище Одессы.

Из его литературных трудов изданы «Биографическое известие об А. С. Пушкине до 1826 года», воспоминания о поэте в отдельных журнальных статьях и переписка братьев (более 40 писем). Все литературные материалы хранятся в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге.

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Том 1. Москва: Правда, 1954.

- Л. А. Черейский. Пушкин и его окружение. Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1989.

- Н. Л. Пушкин, Лев Сергеевич // Русский биографический словарь : в 25 томах / Под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева. — СПб., 1910. — Т. 15: Притвиц — Рейс. — С. 317–318.

Ссылки[править | править код]

- Пушкин Лев Сергеевич

Лев Сергеевич Пушкин отличался буйным темпераментом. Тоже писал стихи, но никогда их не читал, чтобы не сравнивали с великим братом. Зато произведения брата с удовольствием декламировал. Хотя делать этого нельзя было, что Левушка знал. Своими похождениями доставил много неприятностей родителям и брату.

Лев Пушкин, “белый арап”. Источник портрета: yandex.ru/images/

И женился Левушка весьма своеобразно. Его супругой стала Елизавета Александровна Загряжская.

Загряжская – девичья фамилия Натальи Ивановны, тещи Александра Сергеевича Пушкина. В доме у симбирского губернатора Александра Михайловича Загряжского Пушкин по-родственному останавливался в 1833 году, когда собирал материалы о пугачевском бунте.

Портрет семьи симбирского губернатора А.М. Загряжского. Источник: yandex.ru/images/

В браке не было ничего особенного с точки зрения церковных правил: ни кровного и родства по свойству не было. Разница в возрасте была обычная для дворян того времени: «белый арап» вступил в брак с дворянкой на 18 лет моложе.

Ну, здоровье у жениха не очень.

Левушка был беден: чин надворного советника и жалованье 1227 рублей 55 копеек в год были получены в середине 1848 года, на момент женитьбы он был коллежским асессором, значит, получал еще меньше. Имение получил в наследство за 4 года до смерти.

Так и Пушкин-поэт был не богат и от подагры страдал.

Ну, любил выпить. И умер от водянки в 1852 году. Болезнь он «приобрел» благодаря своему алкоголизму. Последними словами его, обращенными к старому декабристу Веделину, были: «Не пить мне больше кахетинского».

Куда смотрел бывший симбирский губернатор А.М. Загряжский, когда дочь-красавицу замуж выдавал, – непонятно. Тем более, что дочь была единственная.

Но был Лёвушкином браке один штришок, который меня лично удивляет.

Лёвушка всем показывал портрет жены (или знакомил лично) и требовал признаться, что его жена красивее, чем у его брата.

Елизавета Александровна Загряжская, в замужестве – Пушкина. Художник Яковлев Г.И. Источник: yandex.ru/images/

Это было бы смешно и мило: братья соревнуются между собой, чья жена краше и милее. Ну, прямо по Пушкину, Александру нашему Сергеевичу:

«Свет мой, зеркальце! Скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете [=Чья жена] всех милее,

Всех румяней и белее?»

И отвечать надо: «Да, да! Лев Сергеевич! Ваша Загряжская краше и милее той Загряжской, тьфу! Гончаровой». Тем более, что Елизавета Александровна действительно хороша. И выпустилась из Смольного института в Петербурге в 1839 году с золотой медалью.

Можете сравнить, чья жена краше:

Наталья Николаевна (на портрете уже Ланская) и Елизавета Александровна Пушкина. Портреты взяты из yandex.ru/images/ Коллаж – автора канала “Мой XIX век”.

Только женился Лев Сергеевич почти через 7 лет после смерти поэта. 13 октября 1843 года.

Уже через год вдова Наталья Николаевна в новый брак вступит, станет генеральшей Ланской, а Лёвушка, получается, успокоиться не может? Не мальчик был, но без малого 40 лет.

Сейчас на Дзене много статей про неудачные браки свои, родственников, знакомых. Встречаются комментарии: «А чо замуж выходила? Не видела, какой он козел?»

А вот зачем 20-летняя красавица и умница Елизавета Загряжская вышла замуж за староватого, больного, бедного, пьющего, проигрывающего в карты деньги и рукописи своего брата, любящего соврать – Лёвушку Пушкина?

Н. Лорер писал: «Пушкин имел много странностей, но все они как-то шли к нему, и он был самый беспечный, милый человек, какого я знал». Но это же не повод замуж выходить!

Душевной чуткостью он тоже не отличался. В 1848 году Лев Сергеевич приехал в Петербург в связи с разделом наследства после смерти отца. Встречался с вдовой брата, ее новой семьей. Жене в Одессу писал, что «понял и простил» повторное замужество невестки.

Но если он простил ее в 1848 году, зачем он тогда воспользовался ее протекцией, чтобы устроиться на гражданскую службу в Одессу? Это Наталья Николаевна через князя Вяземского его устроила.

Презираешь, не уважаешь вдову своего брата? Не пользуйся ее помощью!

В браке Елизавета Загряжская была недолго: в 1852 году она – 29-летняя вдова с тремя детьми: Ольга (9 лет), Анатолий (7 лет) и Мария (4 года). Дочь Софья умерла. Елизавета Александровна переехала в Петербург, пыталась выехать за границу, но получила отказ из-за числившихся за семьёй долгов.

Да, такие запреты и в середине XIX века в России были. Ничего нового в XXI веке на законодательном уровне в этой сфере не придумали.

В 1853 году поселилась с детьми в Большом Болдине Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Село это досталось ее мужу после С.Л. Пушкина. О том, как было продано это имение – здесь.

Современники Льва Сергеевича Пушкина считали, что лишь по причине своего близкого родства с гениальным поэтом он не получил признания, которое заслуживал. Лев Сергеевич пользовался общей любовью и воспринимался как человек, не лишенный талантов; Белинский был в восторге от одного из его стихотворений. А среди более поздних отзывов о младшем брате Александра Пушкина встречаются и откровенно критические. Кем же был Лев Пушкин – недооцененным поэтом с феноменальными способностями или типичным для своей среды пьяницей, буяном, повесой и эпикурейцем?

Учеба, Петербург и отношения между братьями

Сергей Львович Пушкин, отец Александра и Льва

Лев был единственным из доживших до взрослого возраста братьев Александра Пушкина – другие сыновья Сергея Львовича и Надежды Осиповны умирали в детстве. Родился он в 1805 году в Москве, а в 1814 году семья переехала в Петербург; Александр жил неподалеку, в Лицее. Квартира Пушкиных располагалась в Адмиралтейской части города, рядом с Сенной площадью.

В то время как старший брат учился в Царском Селе, младшего отправили в Главное немецкое училище при лютеранской церкви Святого Петра. Вскоре он оказался зачисленным в пансион при Лицее, а после перешел в Благородный пансион при Главном педагогическом институте. Учебные заведения, как впоследствии и места службы, Лев Сергеевич менял с легкостью, особенно долго нигде не задерживаясь – иногда по собственной воле, а порой – нет.

С Михаилом Глинкой, будущим композитором, Лев Пушкин был дружен во время учебы в Благородном пансионе

Учебу в Благородном пансионе Пушкин-младший не завершил, в 1821 году он был исключен оттуда за участие в протестах против увольнения учителя словесности Кюхельбекера, лицейского товарища Александра. Вообще круг общения старшего брата сделался и для Льва привычной средой, он с легкостью заводил приятельские отношения. Способствовало этому и то обстоятельство, что после окончания Лицея Александр жил некоторое время в доме родителей, и братья много общались.

Лев был ниже Александра, со светлыми, хоть и вьющимися, волосами; его внешность, пусть и в меньшей степени, чем у брата, напоминала о происхождении – прадед, Абрам Ганнибал, был африканцем. Лев Сергеевич был широкоплеч, но фигура его хранила следы невоздержанности в еде и вине, а сам он был остроумен и отличался «совершенной грамотностью».

Александр Пушкин сделал Льва своим поверенным во время ссылки на юг

В 1820 году старший из братьев Пушкиных оказался в южной ссылке, и Лев стал его поверенным по многим поручениям – от пересылки книг и периодики до решения вопросов издания стихотворений и поэм. Делал он это, по всей видимости, от чистого сердца, но не особенно добросовестно, во всяком случае, в письмах к брату и к друзьям Александр нередко упрекал Пушкина-младшего в недостаточной серьезности и даже в проматывании высылаемых для дела сумм.

И все же дружбу с младшим братом поэт ценил, и Лев пользовался его безусловным доверием – в том числе и в переписке.

«Чтеньебесие», светская жизнь и декабрьское восстание

Единственным, кто знал все произведения Александра Пушкина – в том числе ненапечатанные, был его младший брат

Была у Льва Пушкина одна замечательная способность – с первого раза запоминать любой прочтенный текст. Он знал наизусть все стихи своего брата, в том числе и их наброски и первоначальные, впоследствии исправленные, варианты. Несмотря на то, что после смерти Александра Лев делился своими воспоминаниями о поэте, по всей видимости, огромное количество стихотворений Пушкина – неизданных и даже, возможно, не записанных, оказались, по словам Вяземского, погребены вместе с его младшим братом.

Лев Сергеевич Пушкин. Неизвестный художник

Феноменальная память «Левушки» сделала его желанным гостем столичных гостиных, ведь «чтеньебесие», публичное чтение стихов, было любимым занятием младшего Пушкина. В свое время таким образом читался «Бахчисарайский фонтан» – еще до публикации, это вызвало крайнее неудовольствие Александра, который в переписке с младшим братом «намылил ему голову».

Но не только стихи привлекали Льва в петербургские салоны; истинный сын своего отца, он имел большую склонность к веселому времяпрепровождению – выпивке, играм, общению с дамами. При этом был остроумен и обаятелен, весел и добр, а потому становился желанным гостем и душой компании. Как и отец, любил шикануть, будь то заказ самого дорогого номера в гостинице или угощение друзей обедом; долги Льва Пушкина, в том числе и игровые, вплоть до самой своей смерти раздавал Александр.

Н. Ге. Пушкин в селе Михайловском

Лето 1824 года семья Пушкиных, включая обоих братьев, проводила в селе Михайловском, в компании Льва Пушкин совершал свои визиты к соседкам. Вскоре, оставив Александра отбывать его ссылку, семейство отправилось в Петербург, там Лев ненадолго поступил на службу в Департамент иностранных вероисповеданий, но хватило его рвения всего лишь на несколько месяцев.

Вильгельм Кюхельбекер, лицеист, был дружен и с младшим Пушкиным

14 декабря 1825 года Лев Сергеевич оказался на Сенатской площади, был представлен Одоевскому Кюхельбекером и получил палаш, отнятый у жандарма. Однако же, участие в событиях того дня не привело Льва в крепость или в ссылку – возможно, в силу его возраста, юноше было всего двадцать. В 1826 году Лев Сергеевич поступил в Нижегородский драгунский полк и отправился на Кавказ. На военной службе он проявил себя куда лучше – участвовал в военных кампаниях, был знаменит своей храбростью, пользовался расположением начальства и любовью товарищей по службе. Вслед за персидско-турецкими кампаниями он участвовал в польских событиях, в перерывах между ними успев погулять на свадьбе брата в 1831 году во время продолжительного отпуска.

Гражданская служба, семья и жизнь в Одессе

К. Петров-Водкин. Пушкин в Петербурге

В 1832 году Лев сделал попытку распрощаться с военной службой, он вышел в отставку и вскоре поступил в министерство внутренних дел чиновником по особым поручениям. Но гражданская служба снова не задалась, и он отбыл на Кавказ, там и получил известие о смерти брата на дуэли.

Новость стала для Льва Пушкина большим потрясением. Он рвался во Францию, чтобы вызвать на поединок Геккерена-Дантеса, но был остановлен друзьями. До конца своей жизни Лев Пушкин поддерживал добрые отношения с вдовой своего брата, Натальей Николаевной, а в 1843 году, вскоре после увольнения с военной службы, женился на ее родственнице, дочери симбирского губернатора Елизавете Загряжской. В этом браке родилось четверо детей.

Елизавета Загряжская, жена Льва Пушкина

К тому времени Лев Сергеевич окончательно ушел в отставку. Военная служба принесла ему награды за отвагу и репутацию храброго офицера. Семья Пушкиных обосновалась в Одессе, в не сохранившемся до нашего времени доме Крамарева на углу Дерибасовской и Преображенской улиц. Почти десять лет Лев Пушкин служил чиновником Одесской таможни, продвигаясь по службе и завоевав прекрасную репутацию; к нему имели обыкновение обращаться с просьбой выступить третейским судьей в спорах. Несмотря на постоянную стесненность в средствах, Пушкины участвовали в общественной жизни Одессы, занимались благотворительностью. В 1852 году Лев Пушкин умер от водянки.

Памятная табличка в Одессе

Одним из излюбленных занятий младшего брата Александра Пушкина было сочинительство; он писал неплохие стихи, которые довольно высоко ценили современники. Сам же Александр признавал Льва лишь литератором, но никак не поэтом. Тем не менее, стихотворение «Петр Первый», одно из немногих напечатанных произведений Пушкина-младшего, очень нравилось Белинскому, который знал его наизусть. В 1853 году, уже после смерти Льва Сергеевича, в «Москвитянине» появилась статья его авторства под названием «Биографическое известие об А.С. Пушкине до 26 года».

Лев Сергеевич Пушкин скончался в возрасте сорока семи лет

«Брат – человек умный во всех смыслах слова, – писал когда-то Александр Пушкин Дельвигу, – и в нем прекрасная душа».

Лев Пушкин, эпикуреец, повеса, игрок, поэт и поверенный поэта, отважный воин и отличный семьянин, был похоронен на Старом кладбище в Одессе, которое было разрушено в тридцатых годах прошлого столетия.

Об отце Александра и Льва Пушкиных: каким был человек, воспитавший гения.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Êðàåâåä÷åñêî-ãåíåàëîãè÷åñêèé ñåêòîð áèáëèîòåêè ¹18 èì. Í.À.Îñòðîâñêîãî.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðîñèì âíåñòè ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ. Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðàåâåä÷åñêî-ãåíåàëîãè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ!

Êîíòàêòû: 89262371485@mail.ru 8 903 158 89 23 Ïàæèòíîâ Åâãåíèé.

===

==

Íèñõîäÿùàÿ ðîñïèñü: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷

Ïîêîëåíèå 1

1. Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848)

Ðîäèëñÿ: 1770. Óìåð: 1848. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 78

Æåíà: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Îëüãà Ñåðãååâíà 56 (1797-1868) (2-1)

Ñûí: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 57 (1799-1837) (3-1)

Ñûí: Íèêîëàé 58 (1801-1807) (4-1)

Ñûí: Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852) (5-1)

Ñûí: Ìèõàèë 60 (1806-1816) (6-1)

Ñûí: Ïàâåë 61 (1806-1816) (7-1)

Äî÷ü: Ñîôüÿ 63 (1809-1810) (8-1)

Ñûí: Ïëàòîí 62 (1817-1819) (9-1)

Ïîêîëåíèå 2

2-1. Ïóøêèíà Îëüãà Ñåðãååâíà 56 (1797-1868)

Ðîäèëàñü: 1797. Óìåðëà: 1868. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 71

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

Ìóæ: Ïàâëèùåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1802-1879)

Ñûí: Ïàâëèùåâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ 132 (1834-1915) (10-2)

Äî÷ü: Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909) (11-2)

3-1. Ïóøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 57 (1799-1837)

Ðîäèëñÿ: 1799. Óìåð: 1837. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 38

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

Æåíà: Ãîí÷àðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (1812-1863)

4-1. Íèêîëàé 58 (1801-1807)

Ðîäèëñÿ: 1801. Óìåð: 1807. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 6

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

5-1. Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852)

Ðîäèëñÿ: 1805. Óìåð: 1852. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 47

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

Æåíà: Çàãðÿæñêàÿ Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà (1821-1898)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Îëüãà Ëüâîâíà 134 (1844-1920) (12-5)

Ñûí: Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903) (13-5)

Äî÷ü: Ñîôèÿ 136 (1847-1848) (14-5)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Ìàðèÿ Ëüâîâíà 137 (1849-1928) (15-5)

6-1. Ìèõàèë 60 (1806-1816)

Ðîäèëñÿ: 1806. Óìåð: 1816. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 10

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

7-1. Ïàâåë 61 (1806-1816)

Ðîäèëñÿ: 1806. Óìåð: 1816. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 10

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

8-1. Ñîôüÿ 63 (1809-1810)

Ðîäèëàñü: 1809. Óìåðëà: 1810. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 1

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

9-1. Ïëàòîí 62 (1817-1819)

Ðîäèëñÿ: 1817. Óìåð: 1819. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 2

Îòåö: Ïóøêèí Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1770-1848) (1)

Ìàòü: Ãàííèáàë Íàäåæäà Îñèïîâíà 25 (1775-1836)

Ïîêîëåíèå 3

10-2. Ïàâëèùåâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ 132 (1834-1915)

Ðîäèëñÿ: 1834. Óìåð: 1915. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 81

Îòåö: Ïàâëèùåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1802-1879)

Ìàòü: Ïóøêèíà Îëüãà Ñåðãååâíà 56 (1797-1868) (2-1)

Æåíà: Äîðîíèíà Îëüãà Ïåòðîâíà (1849-1924)

11-2. Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909)

Ðîäèëàñü: 1837. Óìåðëà: 1909. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 72

Îòåö: Ïàâëèùåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1802-1879)

Ìàòü: Ïóøêèíà Îëüãà Ñåðãååâíà 56 (1797-1868) (2-1)

Ìóæ: Ïàíý Èîñèô Ðàôàèëîâè÷

Ñûí: Ïàíý Íèêîëàé (Óìáåðòî) Èîñèôîâè÷ 236 (1865-1919) (16-11)

Äî÷ü: Ïàíý Îëüãà Èîñèôîâíà 237 (1866-1930) (17-11)

Äî÷ü: Ïàíý Åëåíà Èîñèôîâíà 238 (1867-16.07.1942) (18-11)

Äî÷ü: Ïàíý Àííà (Íèíà) Èîñèôîâíà 239 (1878-1948) (19-11)

12-5. Ïóøêèíà Îëüãà Ëüâîâíà 134 (1844-1920)

Ðîäèëàñü: 1844. Óìåðëà: 1920. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 76

Îòåö: Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852) (5-1)

Ìàòü: Çàãðÿæñêàÿ Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà (1821-1898)

Ìóæ: Õîáîòîâ ßêîâ Ãðèãîðüåâè÷

Äî÷ü: Õîáîòîâà Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà 240 (1862-?) (20-12(1))

Ìóæ: Îáîðñêèé Êîíñòàíòèí Ôðàíöåâè÷ (?-1898)

13-5. Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903)

Ðîäèëñÿ: 1846. Óìåð: 1903. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 57

Îòåö: Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852) (5-1)

Ìàòü: Çàãðÿæñêàÿ Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà (1821-1898)

Æåíà: Àëåêñàíäðîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (1852-1884)

Ñûí: Ïóøêèí Ëåâ Àíàòîëüåâè÷ 241 (1870-1918) (21-13)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Âåðà Àíàòîëüåâíà 242 (1871-1941) (22-13)

Ñûí: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 243 (1872-1919) (23-13)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 244 (1875-1898) (24-13)

14-5. Ñîôèÿ 136 (1847-1848)

Ðîäèëàñü: 1847. Óìåðëà: 1848. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 1

Îòåö: Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852) (5-1)

Ìàòü: Çàãðÿæñêàÿ Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà (1821-1898)

15-5. Ïóøêèíà Ìàðèÿ Ëüâîâíà 137 (1849-1928)

Ðîäèëàñü: 1849. Óìåðëà: 1928. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 79

Îòåö: Ïóøêèí Ëåâ Ñåðãååâè÷ 59 (1805-1852) (5-1)

Ìàòü: Çàãðÿæñêàÿ Åëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà (1821-1898)

Ìóæ: Íåéêèðõ Èâàí Âàñèëüåâè÷ (?-1918)

Ñûí: Íåéêèðõ Ëåâ Èâàíîâè÷ 245 (1872-1897) (25-15)

Ñûí: Íåéêèðõ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 246 (1876-1907) (26-15)

Ñûí: Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946) (27-15)

Ïîêîëåíèå 4

16-11. Ïàíý Íèêîëàé (Óìáåðòî) Èîñèôîâè÷ 236 (1865-1919)

Ðîäèëñÿ: 1865. Óìåð: 1919. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 54

Îòåö: Ïàíý Èîñèô Ðàôàèëîâè÷

Ìàòü: Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909) (11-2)

17-11. Ïàíý Îëüãà Èîñèôîâíà 237 (1866-1930)

Ðîäèëàñü: 1866. Óìåðëà: 1930. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 64

Îòåö: Ïàíý Èîñèô Ðàôàèëîâè÷

Ìàòü: Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909) (11-2)

Ìóæ: Äåíèñîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷

Ìóæ: Áåðòðåí Ãàâðèèë Àëåêñååâè÷ (1869-1939)

18-11. Ïàíý Åëåíà Èîñèôîâíà 238 (1867-16.07.1942)

Ðîäèëàñü: 1867. Óìåðëà: 16.07.1942. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 75

Îòåö: Ïàíý Èîñèô Ðàôàèëîâè÷

Ìàòü: Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909) (11-2)

Ìóæ: Êóí Ëåîíèä Êàðëîâè÷ (1869-Ïîñëå 1919)

Äî÷ü: Êóí Ëèäèÿ Ëåîíèäîâíà 375 (1900-1965) (28-18)

19-11. Ïàíý Àííà (Íèíà) Èîñèôîâíà 239 (1878-1948)

Ðîäèëàñü: 1878. Óìåðëà: 1948. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 70

Îòåö: Ïàíý Èîñèô Ðàôàèëîâè÷

Ìàòü: Ïàâëèùåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 133 (1837-1909) (11-2)

20-12(1). Õîáîòîâà Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà 240 (1862-?)

Ðîäèëàñü: 1862. Óìåðëà: ?

Îòåö: Õîáîòîâ ßêîâ Ãðèãîðüåâè÷

Ìàòü: Ïóøêèíà Îëüãà Ëüâîâíà 134 (1844-1920) (12-5)

Ìóæ: Ëàëåòèí …

21-13. Ïóøêèí Ëåâ Àíàòîëüåâè÷ 241 (1870-1918)

Ðîäèëñÿ: 1870. Óìåð: 1918. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 48

Îòåö: Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903) (13-5)

Ìàòü: Àëåêñàíäðîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (1852-1884)

Æåíà: Äîáðîëþáîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà

22-13. Ïóøêèíà Âåðà Àíàòîëüåâíà 242 (1871-1941)

Ðîäèëàñü: 1871. Óìåðëà: 1941. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 70

Îòåö: Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903) (13-5)

Ìàòü: Àëåêñàíäðîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (1852-1884)

Ìóæ: Êîíñòàíòèíîâè÷ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ (1869-1924)

Äî÷ü: Êîíñòàíòèíîâè÷ Ñîôüÿ Êîíñòàíòèíîâíà 376 (1895-?) (29-22)

Äî÷ü: Êîíñòàíòèíîâè÷ Êèðà Êîíñòàíòèíîâíà 377 (1898-1950) (30-22)

23-13. Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 243 (1872-1919)

Ðîäèëñÿ: 1872. Óìåð: 1919. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 47

Îòåö: Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903) (13-5)

Ìàòü: Àëåêñàíäðîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (1852-1884)

Æåíà: ×èêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà (1886-?)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà 378 (1910-2008) (31-23)

Ñûí: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 379 (1912-1941) (32-23)

Äî÷ü: Ïóøêèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 380 (1913-2006) (33-23)

24-13. Ïóøêèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà 244 (1875-1898)

Ðîäèëàñü: 1875. Óìåðëà: 1898. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 23

Îòåö: Ïóøêèí Àíàòîëèé Ëüâîâè÷ 135 (1846-1903) (13-5)

Ìàòü: Àëåêñàíäðîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (1852-1884)

25-15. Íåéêèðõ Ëåâ Èâàíîâè÷ 245 (1872-1897)

Ðîäèëñÿ: 1872. Óìåð: 1897. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 25

Îòåö: Íåéêèðõ Èâàí Âàñèëüåâè÷ (?-1918)

Ìàòü: Ïóøêèíà Ìàðèÿ Ëüâîâíà 137 (1849-1928) (15-5)

26-15. Íåéêèðõ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 246 (1876-1907)

Ðîäèëñÿ: 1876. Óìåð: 1907. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 31

Îòåö: Íåéêèðõ Èâàí Âàñèëüåâè÷ (?-1918)

Ìàòü: Ïóøêèíà Ìàðèÿ Ëüâîâíà 137 (1849-1928) (15-5)

Æåíà: Äîêóêèíà …

27-15. Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946)

Ðîäèëñÿ: 1877. Óìåð: 1946. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 69

Îòåö: Íåéêèðõ Èâàí Âàñèëüåâè÷ (?-1918)

Ìàòü: Ïóøêèíà Ìàðèÿ Ëüâîâíà 137 (1849-1928) (15-5)

Æåíà: Òèõîìèðîâà Îëüãà Èâàíîâíà (1877-1946)

Äî÷ü: Íåéêèðõ Ìàðèÿ Áîðèñîâíà 381 (1901-1992) (34-27)

Äî÷ü: Íåéêèðõ Íèíà Áîðèñîâíà 382 (1903-1994) (35-27)

Ñûí: Íåéêèðõ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ 383 (1908-1931) (36-27)

Ñûí: Íåéêèðõ Âèêòîð Áîðèñîâè÷ 384 (1910-1950) (37-27)

Ïîêîëåíèå 5

28-18. Êóí Ëèäèÿ Ëåîíèäîâíà 375 (1900-1965)

Ðîäèëàñü: 1900. Óìåðëà: 1965. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 65

Îòåö: Êóí Ëåîíèä Êàðëîâè÷ (1869-Ïîñëå 1919)

Ìàòü: Ïàíý Åëåíà Èîñèôîâíà 238 (1867-16.07.1942) (18-11)

Ìóæ: Ñëîíèìñêèé Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ (1881-1964)

29-22. Êîíñòàíòèíîâè÷ Ñîôüÿ Êîíñòàíòèíîâíà 376 (1895-?)

Ðîäèëàñü: 1895. Óìåðëà: ?

Îòåö: Êîíñòàíòèíîâè÷ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ (1869-1924)

Ìàòü: Ïóøêèíà Âåðà Àíàòîëüåâíà 242 (1871-1941) (22-13)

30-22. Êîíñòàíòèíîâè÷ Êèðà Êîíñòàíòèíîâíà 377 (1898-1950)

Ðîäèëàñü: 1898. Óìåðëà: 1950. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 52

Îòåö: Êîíñòàíòèíîâè÷ Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ (1869-1924)

Ìàòü: Ïóøêèíà Âåðà Àíàòîëüåâíà 242 (1871-1941) (22-13)

31-23. Ïóøêèíà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà 378 (1910-2008)

Ðîäèëàñü: 1910. Óìåðëà: 2008. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 98. Àëëà Àëåêñàíäðîâíà Ïóøêèíà,

ïî ìóæó ñ 1937 Éûãè (? – 2008, Âàëåíñèÿ, Âåíåñóýëà). . Èç ñåìüè ïîëêîâíèêà Àëåêñàíäðà

Àíàòîëüåâè÷à Ïóøêèíà (ïîãèá 20.03.1919), âíóêà Ëüâà Ïóøêèíà (áðàòà ïîýòà À. Ïóøêèíà) è

Åêàòåðèíû Èâàíîâíû, óðîæäåííîé ×èêèíîé.. .  1919, ñ îòñòóïàþùèìè ÷àñòÿìè ÑÇÀ, ñ ìàòåðüþ

áåæàëà â Ýñòîíèþ. Ó÷èëàñü â Íàðâñêîé ýìèãðàíòñêîé ãèìíàçèè.. .  1944 áåæàëà â Ãåðìàíèþ.

Çàòåì â Âåíåñóýëå.. . Ñåìüÿ: áðàò Àëåêñàíäð Ïóøêèí; ñåñòðà Èðèíà Ïóøêèíà; ìóæ (1937)

Àðíîëüä Éûãè.

Îòåö: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 243 (1872-1919) (23-13)

Ìàòü: ×èêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà (1886-?)

Ìóæ: Àðíîëüä Éûãè

32-23. Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 379 (1912-1941)

Ðîäèëñÿ: 1912. Óìåð: 1941. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 29

Îòåö: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 243 (1872-1919) (23-13)

Ìàòü: ×èêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà (1886-?)

33-23. Ïóøêèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 380 (1913-2006)

Ðîäèëàñü: 1913. Óìåðëà: 2006. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 93

Îòåö: Ïóøêèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ 243 (1872-1919) (23-13)

Ìàòü: ×èêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà (1886-?)

34-27. Íåéêèðõ Ìàðèÿ Áîðèñîâíà 381 (1901-1992)

Ðîäèëàñü: 1901. Óìåðëà: 1992. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 91

Îòåö: Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946) (27-15)

Ìàòü: Òèõîìèðîâà Îëüãà Èâàíîâíà (1877-1946)

Ìóæ: Äîðîôååâ ϸòð Èâàíîâè÷ (1900-1973)

Ñûí: Äîðîôååâ Þðèé Ïåòðîâè÷ 488 (1924-1995) (38-34)

35-27. Íåéêèðõ Íèíà Áîðèñîâíà 382 (1903-1994)

Ðîäèëàñü: 1903. Óìåðëà: 1994. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 91

Îòåö: Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946) (27-15)

Ìàòü: Òèõîìèðîâà Îëüãà Èâàíîâíà (1877-1946)

36-27. Íåéêèðõ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ 383 (1908-1931)

Ðîäèëñÿ: 1908. Óìåð: 1931. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 23

Îòåö: Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946) (27-15)

Ìàòü: Òèõîìèðîâà Îëüãà Èâàíîâíà (1877-1946)

37-27. Íåéêèðõ Âèêòîð Áîðèñîâè÷ 384 (1910-1950)

Ðîäèëñÿ: 1910. Óìåð: 1950. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 40

Îòåö: Íåéêèðõ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 247 (1877-1946) (27-15)

Ìàòü: Òèõîìèðîâà Îëüãà Èâàíîâíà (1877-1946)

Æåíà: Ëèñèöûíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà (1912-?)

Ñûí: Íåéêèðõ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 489 (1943) (39-37)

Ïîêîëåíèå 6

38-34. Äîðîôååâ Þðèé Ïåòðîâè÷ 488 (1924-1995)

Ðîäèëñÿ: 1924. Óìåð: 1995. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè: 71

Îòåö: Äîðîôååâ ϸòð Èâàíîâè÷ (1900-1973)

Ìàòü: Íåéêèðõ Ìàðèÿ Áîðèñîâíà 381 (1901-1992) (34-27)

Æåíà: Ùóðîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà (1926-?)

Äî÷ü: Äîðîôååâà Íèíà Þðüåâíà 569 (1944) (40-38(1))

Æåíà: Ï÷¸ëêèíà Òàìàðà Ãåííàäèåâíà (1941)

Ñûí: Äîðîôååâ ϸòð Þðüåâè÷ 570 (1976) (41-38(2))

Äî÷ü: Äîðîôååâà Âåðîíèêà Þðüåâíà 571 (1982) (42-38(2))

39-37. Íåéêèðõ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 489 (1943)

Ðîäèëñÿ: 1943. Âîçðàñò: 73

Îòåö: Íåéêèðõ Âèêòîð Áîðèñîâè÷ 384 (1910-1950) (37-27)

Ìàòü: Ëèñèöûíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà (1912-?)

Æåíà: Êîðøóíîâà Íåëëè Èâàíîâíà (1941)

Ñûí: Íåéêèðõ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 572 (1973) (43-39)

Ïîêîëåíèå 7

40-38(1). Äîðîôååâà Íèíà Þðüåâíà 569 (1944)

Ðîäèëàñü: 1944. Âîçðàñò: 72

Îòåö: Äîðîôååâ Þðèé Ïåòðîâè÷ 488 (1924-1995) (38-34)

Ìàòü: Ùóðîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà (1926-?)

Ìóæ: Ôåòèñîâ Ìèõàèë àëåêñàíäðîâè÷ (1944)

41-38(2). Äîðîôååâ ϸòð Þðüåâè÷ 570 (1976)

Ðîäèëñÿ: 1976. Âîçðàñò: 40

Îòåö: Äîðîôååâ Þðèé Ïåòðîâè÷ 488 (1924-1995) (38-34)

Ìàòü: Ï÷¸ëêèíà Òàìàðà Ãåííàäèåâíà (1941)

42-38(2). Äîðîôååâà Âåðîíèêà Þðüåâíà 571 (1982)

Ðîäèëàñü: 1982. Âîçðàñò: 34

Îòåö: Äîðîôååâ Þðèé Ïåòðîâè÷ 488 (1924-1995) (38-34)

Ìàòü: Ï÷¸ëêèíà Òàìàðà Ãåííàäèåâíà (1941)

43-39. Íåéêèðõ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ 572 (1973)

Ðîäèëñÿ: 1973. Âîçðàñò: 43

Îòåö: Íåéêèðõ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ 489 (1943) (39-37)

Ìàòü: Êîðøóíîâà Íåëëè Èâàíîâíà (1941)

Ïåðñîí: 43. Äàòà ïîñòðîåíèÿ îò÷¸òà: 18.03.2016

1