Ирина антонова биография личная жизнь сын

Ирина Антонова – уникальная женщина. Для многих она – пример для подражания, источник энергии, жизнелюбия, символ интеллигентности и вечной молодости. В 96 лет она продолжает активно работать, являясь президентом ГМИИ имени Пушкина.

Нашему корреспонденту Ирина Александровна рассказала о своей семье и встречах с великими людьми:

– Мой отец, Александр Александрович Антонов, из Санкт-Петербурга, он родился в рабочей семье. Его отец трудился на фабрике. А мой папа сумел получить какое-то образование, стал электриком. Позже он возглавлял Институт экспериментального стекла. В 1906 году вступил в большевистскую партию. Беседы с отцом оказали на меня влияние, я очень советский ребенок. Была уверена, что живу в великой стране, которая строит великое будущее. Отец был довольно суровый человек, но никогда в жизни не повысил на меня голоса. В какой-то момент у отца появилась другая семья, там тоже родилась девочка, Галина. Она впоследствии стала известной художницей по стеклу, ее работы есть и в Русском музее, и в Америке. Мне было восемь лет, когда отца послали в Берлин, в посольство, он выписал и Галю туда. И мы, маленькие девочки, провели три года вместе. А потом отец вернулся в нашу семью, но я всегда чувствовала напряженность в отношениях родителей.

Моя мама, Ида Михайловна Хейфиц, противоположность отцу. Она родилась в Литве, затем ее семья переехала на Украину. Училась в гимназии, поступила в Харьковскую консерваторию, не закончила ее, но очень хорошо пела, даже оперные арии. Познакомились родители на Гражданской войне, недалеко от Харькова. Потом поехали в Москву, где я и родилась. Мама работала наборщицей в типографии. Ей приходилось работать и по ночам. А мы тогда как раз жили с ней одни, без папы. И мне, 3-летней, снились сны, как мама уходит от меня вслед за солдатами. Это был синдром одиночества маленького ребенка. Мы с мамой были большие подруги. Она умерла, когда ей было больше 100 лет. До последнего была на ногах. Пошла помыться в ванную и там вдруг осела. Умерла в одно мгновение. Она не была слишком веселым человеком, но пела дома и была очень дружелюбна к тем, кто к нам приходил…

Отец тоже любил музыку. Приходя домой, включал Тосканини, Шостаковича. Водил меня в консерваторию на концерты.

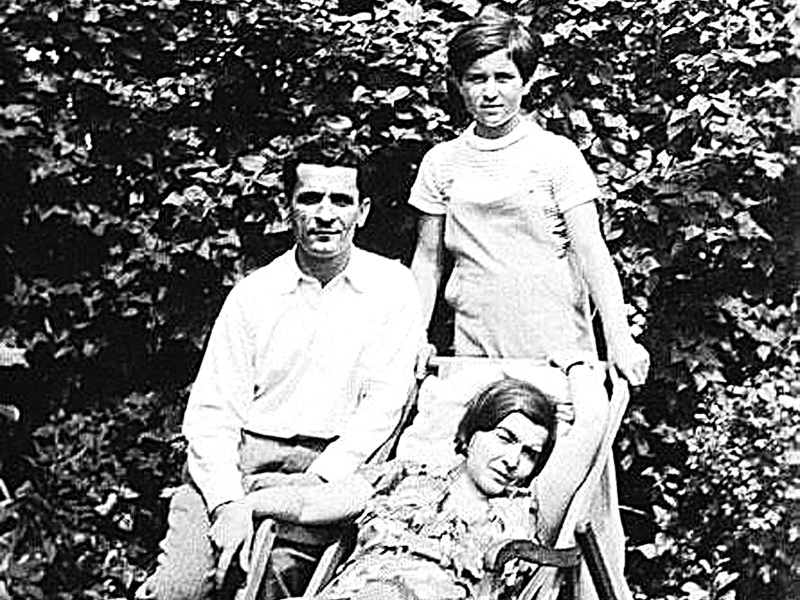

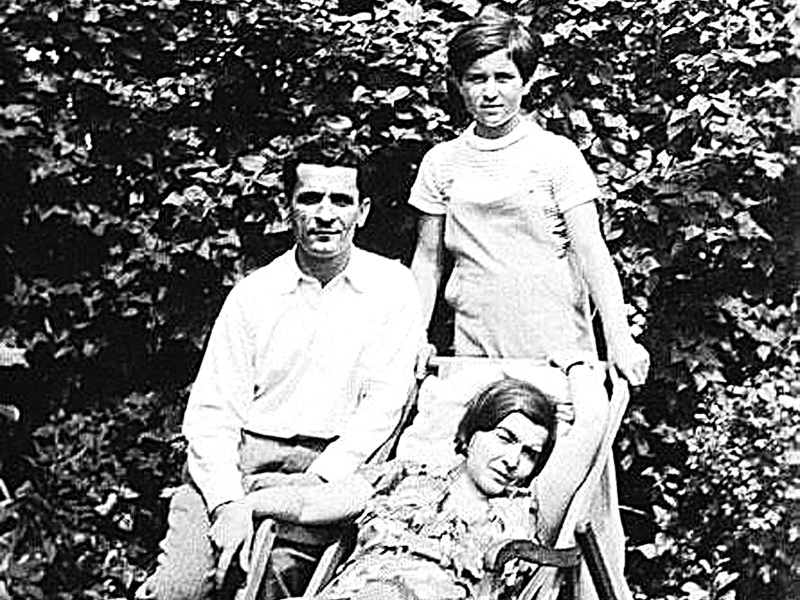

Ира с папой Александром Александровичем и мамой Идой Михайловной // фото: / личный архив

Мой муж был одним из лучших студентов знаменитого ИФЛИ, получал Сталинскую стипендию. Его невозможно было застать без книги. Много читал и много смотрел – и это сделало его одним из самых глубоко разбирающихся в искусстве людей. Он – мой второй университет Мы с ним познакомились в Музее имени Пушкина, я уже тогда там работала. Поженились в 47-м году, прожили 64 года. Конечно, мы и ссорились, и ругались, иногда весьма основательно. Но покинуть друг друга – нет, такого вопроса никогда не вставало. Он – счастливый шанс в моей жизни. У нас один сын – Борис. Он похож на меня. Но случилось так, что Борис стал инвалидом с детства. Неизлечимый недуг обнаружился, когда ему было восемь лет. Он очень добрый человек. В первом классе, когда учительница наказала его одноклассницу, Борис, ни слова не говоря, подошел и встал в угол рядом с ней. Сказал только: «Несправедливо». Не выносит, когда о ком-то говорят дурно. Он и сегодня живет со мной и всегда жил со мной, сегодня он – моя семья

Мой муж умер в 2011 году, ему был тогда 91 год Отец очень много значил в жизни Бориса. Он его научил литературному языку, много с ним занимался. Все было непросто, а сейчас моя жизнь стала еще сложнее, потому что я с ним одна, если не считать няни.

…Екатерина Алексеевна Фурцева утверждала меня на должность директора ГМИИ оригинально: «А вот теперь я вам представлю нового руководителя. Вот Антонова. Я ее не знаю, но говорят, что она сможет». Надо сказать, что она очень помогала музею и мне она доверяла. Однажды я ее озадачила довольно сложным делом. Из Японии с выставки через Москву в Париж должна была пролетать «Джоконда» Леонардо да Винчи. «Вот бы ее остановить, – говорю я Фурцевой, – и показать в Москве!» Фурцева меня спрашивает: «Вы считаете, это будет интересно людям?» Я говорю: «Да, я уверена». Ну если да, то да – и Екатерина Алексеевна решила это сделать, не догадываясь, думаю, как это сложно. Она сказала замечательную фразу, за которую я готова ей многое извинить: «Я поговорю с французским послом, он в меня влюблен!» И она этого добилась.

Помню, как Екатерина Алексеевна была в гневе на меня из-за выставки Тышлера – художника, которого советская власть не любила. Это было в 60-х. Увидев меня на концерте в Колонном зале, она в антракте буквально пригвоздила меня к стене, упершись в нее обеими руками. «Что это у вас творится, Ирина Александровна?!» «А что случилось?» – говорю я, подумав, что у нас что-то украли, пока я тут сижу. Она: «Мне сказали, что вы сделали выставку Тышлера». – «Да, а что?» – «Но вы же знаете, что его Союз художников не принимает!» И в этот момент входит Иогансон, президент Академии художеств, и обнимает ее за плечи: «Катя, что за шум?» «Борис! Она Тышлера показывает!» «А что, – говорит Иогансон, – Тышлер хороший художник». И Фурцева оттаяла.

…Дружба с Рихтером – это мне выпал невероятный шанс. Потому что мало кто мог сказать, что он именно дружил с Рихтером. Он был сложным, эмоциональным, ранимым и в то же время очень сдержанным. Общение с ним было делом ответственным. Он играл у нас в залах музея с 1949 года. Но лично мы познакомились, когда я стала директором. Однажды Рихтер пригласил меня во Францию: «Ирина Александровна, я вижу, как вы слушаете музыку. Приезжайте, у меня там фестиваль». Я, конечно, поехала. Там я его спросила: «Слушайте, а почему вы делаете это во Франции? Почему не в нашей стране, у нас в музее?» Он ничего не сказал, а спустя время, когда мы были в оперном театре, вдруг спросил: «Ну, и когда начнем?» Так и начались наши с ним «Декабрьские вечера». Это был 1981 год. Святослав Теофилович был не только музыкантом, но и художником, брал уроки у Фалька. Мы неоднократно показывали его работы.

Когда Святослав Теофилович умер, его жена Нина Львовна обратилась ко мне: «Ирина Александровна, поведите меня к скульптору, я хочу сделать памятник». Георгий Франгулян сказал нам, что это должна быть огромная глыба с какой-то скалы. Мы так и сделали – нашли эту глыбу, вывезли ее из Финляндии и поставили на его могиле на Новодевичьем. Там рядом похоронены и мой муж, мои мама и папа. Я туда хожу часто.

…С Марком Шагалом меня познакомил директор Лувра в один из моих приездов в Париж. Я в то время была президентом Международного центра музеев и два-три раза в год ездила на заседания. Директор Лувра пригласил меня к себе, он жил прямо в Лувре. И вот, придя туда на завтрак, я оказалась за одним столом с Шагалом… Потом я приезжала к Шагалу в гости на юг Франции. Пришла в дом, а его нет. Меня встречает его жена Валентина (Бродская. – Ред.). Мы разговариваем, а его все нет. Наконец Марк Захарович выходит из лифта (у него тогда уже очень сильно болели ноги, и он спускался со второго этажа на первый в домашнем лифте). И вдруг разводит руки в стороны: «Ну что, я похож на клоуна?!» Я говорю: «Марк Захарович, какой же вы клоун?» «Я знаю, что похож на клоуна». Ему свойственно было шутить над собой.

В 1973 году он приехал в Москву и приходил, конечно, в наш музей. Мы ходили по залам, он очень внимательно все смотрел, а через некоторое время, оглядываясь, спрашивает: «А где же моя жена?» Я ему отвечаю, что она вон там, поодаль, с сотрудниками музея. Потом снова: «Где же моя жена?» Я ему: «Да вот же она, рядышком. Вы так боитесь ее потерять?» И он мне говорит: «Ирина Александровна, потерять ее невозможно, я ее саму боюсь». Он был ироничный и очень живой человек, несмотря на многочисленные болезни, преследовавшие его в то время. Выставку Шагала нам удалось сделать только через год после того, как он умер, в 1987 году. Это была первая выставка Шагала в Москве за всю его жизнь.

Материал вышел в издании «Только звезды» 23-2018 под заголовком «Ирина Антонова: Сегодня моя семья – сын».

Как мы знаем, обсуждать возраст дам не полагается, но есть случаи, когда умолчать об это просто не позволительно, особенно, когда речь идет о такой удивительной женщине, как Ирина Антонова.

Еще совсем недавно Ирина Александровна отмечала свое 90-летие, а весной этого года Президенту ГМИИ им. А. С. Пушкина исполнилось 95 лет. О ее жизни близкие и друзья говорят с восхищением и одновременно с грустью в глазах, ведь Борис Ротенберг, сын Ирины Антоновой болен. И в нашей статье мы расскажем вам все об этой смелой женщине.

Краткая биография Ирины Антоновой

Рассказать о жизни Ирины Антоновой в двух словах просто не возможно, но мы попробуем. Ирина Александровна родилась в 1922 году, в Москве. От своей мамы она унаследовала любовь к музыке, а от отца – к театру.

С 1929 по 1933 году ее семья жила в Германии, но после прихода к власти нацистов, им пришлось вернуться в Советский Союз. После школы Ирина Александровна поступила в Московский Институт философии, истории и литературы, но получить высшее образование она смогла только после окончания войны.

Работать в музее им. А. С. Пушкина Ирина Антоновна начала еще во время своего обучения в институте. В 1961 году ее назначили на пост директора музея, который она занимала более 40 лет. Все свое время Ирина Антоновна посвящала работе в музее, даже в самые тяжелые времена для искусства. Так в 60-е годы, когда в стране действовал закон цензуры, она проводила такие смелые выставки, как показ работ Матисса и Тышлера, организовывала музыкальные вечера, на которых звучали Рахманинов, Стравинский, а, как известно их не жаловали советское правительство.

В 70-е годы под ее руководством в музее была проведена полная реорганизация экспозиций и выставочных залов. Ирина Александровна настояла на том, чтобы картины западноевропейских художников, которые пролежали в запасниках музея десятилетия, были отреставрированы и выставлены на обозрение. Только благодаря Ирине Антоновне советские зрители смогли увидеть работы великих художников разных стран.

В период перестройки Ирина Александровна вывела музей на новый уровень: выставки стали принимать масштабное мировое значение. В 1998 году музей отпраздновал свое 100-летие и заслуги Ирины Антоновны в том, что музей встал в один ряд с такими очагами культуры, как Эрмитаж, Лувр, Британский музей.

Сегодня музей им. А. С. Пушкина насчитывает 600 000 произведений искусства, на его территории открылись новые музеи частных художников и импрессионистов. Но, по словам Ирины Антоновой для полноценной работы требуется строительство целого музейного городка.

Ирина Антонова, Евсей Иосифович и их сын Борис Ротенберг

В последнее время говорят, что семья – это что-то отжившее, но есть пары, которые смогли пройти через все испытания и сохранить свою любовь. Именно такой идеальной парой можно назвать Ирину Антонову и Евсея Ротенберга.

Ирина Антонова никогда не любила говорить о своей личной жизни, но для нас достаточно знать, сколько лет они с мужем прожили вместе, и какие им испытания им пришлось пройти. И этой паре выпало самое тяжелое испытание: Борис Ротенберг, сын Ирины Антоновой и Евсея Иосифовича болен.

Ирине Александровне не раз задавали вопрос: чем болен Борис Ротенберг, какой диагноз, как долго он болеет и как она живет с такой болью в сердце. В одном из интервью Ирина Александровна рассказала, что они с мужем долгое время пытались создать полноценную семью, они очень ждали этого ребенка и когда уже погасла последняя надежда, на свет появился Борис. До 6 лет, их сын рос одаренным, музыкальным мальчиком, он и сейчас может прочитать «Евгения Онегина» наизусть, но в 7 лет он заболел. После того, как Ирина Антонова и ее супруг услышали страшный диагноз, все другие проблемы стали казаться для них мелкими и незначительными. Болезнь победить не удалось, даже лучшие врачи не смогли ему помочь, и сегодня Борис Евсеевич Ротенберг прикован к инвалидному креслу.

Со своим мужем Евсеем Иосифовичем, искусствоведом, доктором наук, она прожила 64 года, в 2011 году Евсея Ротенберга не стало.

Сегодня Ирина Антонова Президент музея им. А.С. Пушкина, она продолжает активно участвовать в жизни музея, ходить в театры, на концерты и в цирк. Несмотря на свой возраст она прекрасно выглядит, подтверждению тому фото Ирины Антоновой. Но главное в ее жизни – это сын Борис Евсеевич Ротенберг, она надеется, что найдется человек, который позаботиться о нем, когда ее не станет.

Чем болен Борис Ротенберг, сын Ирины Антоновой, так и не известно. Ни в одном из интервью Ирина Александровна не называла диагноз, все личное закрыто от посторонних глаз. Однажды Первый канал попытался выяснить, чем болен Борис Ротенберг, в ответ пресс-служба музея выпустила официальный меморандум, подобный тому, с которым выступает Букингемский дворец, когда затрагивается личность Королевы: никто не должен приближаться слишком близко и никто не должен ничего знать.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

Жанна Геращенко. Все работы автора

Еще по этой теме

Борис Корчевников и его жена, фото и свадьба которую они сыграли тайно для всех, вот тема которую мы сегодня с …

Подробности…

Борис Корчевников и его жена: фото и свадьба

Ирина Антонова – уникальная женщина. Для многих она – пример для подражания, источник энергии, жизнелюбия, символ интеллигентности и вечной молодости. В 96 лет она продолжает активно работать, являясь президентом ГМИИ имени Пушкина.

Нашему корреспонденту Ирина Александровна рассказала о своей семье и встречах с великими людьми:

– Мой отец, Александр Александрович Антонов, из Санкт-Петербурга, он родился в рабочей семье. Его отец трудился на фабрике. А мой папа сумел получить какое-то образование, стал электриком. Позже он возглавлял Институт экспериментального стекла. В 1906 году вступил в большевистскую партию. Беседы с отцом оказали на меня влияние, я очень советский ребенок. Была уверена, что живу в великой стране, которая строит великое будущее. Отец был довольно суровый человек, но никогда в жизни не повысил на меня голоса. В какой-то момент у отца появилась другая семья, там тоже родилась девочка, Галина. Она впоследствии стала известной художницей по стеклу, ее работы есть и в Русском музее, и в Америке. Мне было восемь лет, когда отца послали в Берлин, в посольство, он выписал и Галю туда. И мы, маленькие девочки, провели три года вместе. А потом отец вернулся в нашу семью, но я всегда чувствовала напряженность в отношениях родителей.

Моя мама, Ида Михайловна Хейфиц, противоположность отцу. Она родилась в Литве, затем ее семья переехала на Украину. Училась в гимназии, поступила в Харьковскую консерваторию, не закончила ее, но очень хорошо пела, даже оперные арии. Познакомились родители на Гражданской войне, недалеко от Харькова. Потом поехали в Москву, где я и родилась. Мама работала наборщицей в типографии. Ей приходилось работать и по ночам. А мы тогда как раз жили с ней одни, без папы. И мне, 3-летней, снились сны, как мама уходит от меня вслед за солдатами. Это был синдром одиночества маленького ребенка. Мы с мамой были большие подруги. Она умерла, когда ей было больше 100 лет. До последнего была на ногах. Пошла помыться в ванную и там вдруг осела. Умерла в одно мгновение. Она не была слишком веселым человеком, но пела дома и была очень дружелюбна к тем, кто к нам приходил…

Отец тоже любил музыку. Приходя домой, включал Тосканини, Шостаковича. Водил меня в консерваторию на концерты.

Ира с папой Александром Александровичем и мамой Идой Михайловной // фото: / личный архив

Ира с папой Александром Александровичем и мамой Идой Михайловной // фото: / личный архив

Мой муж был одним из лучших студентов знаменитого ИФЛИ, получал Сталинскую стипендию. Его невозможно было застать без книги. Много читал и много смотрел – и это сделало его одним из самых глубоко разбирающихся в искусстве людей. Он – мой второй университет… Мы с ним познакомились в Музее имени Пушкина, я уже тогда там работала. Поженились в 47-м году, прожили 64 года. Конечно, мы и ссорились, и ругались, иногда весьма основательно. Но покинуть друг друга – нет, такого вопроса никогда не вставало. Он – счастливый шанс в моей жизни. У нас один сын – Борис. Он похож на меня. Но случилось так, что Борис стал инвалидом с детства. Неизлечимый недуг обнаружился, когда ему было восемь лет. Он очень добрый человек. В первом классе, когда учительница наказала его одноклассницу, Борис, ни слова не говоря, подошел и встал в угол рядом с ней. Сказал только: «Несправедливо». Не выносит, когда о ком-то говорят дурно. Он и сегодня живет со мной и всегда жил со мной, сегодня он – моя семья…

Мой муж умер в 2011 году, ему был тогда 91 год… Отец очень много значил в жизни Бориса. Он его научил литературному языку, много с ним занимался. Все было непросто, а сейчас моя жизнь стала еще сложнее, потому что я с ним одна, если не считать няни.

…Екатерина Алексеевна Фурцева утверждала меня на должность директора ГМИИ оригинально: «А вот теперь я вам представлю нового руководителя. Вот Антонова. Я ее не знаю, но говорят, что она сможет». Надо сказать, что она очень помогала музею и мне она доверяла. Однажды я ее озадачила довольно сложным делом. Из Японии с выставки через Москву в Париж должна была пролетать «Джоконда» Леонардо да Винчи. «Вот бы ее остановить, – говорю я Фурцевой, – и показать в Москве!» Фурцева меня спрашивает: «Вы считаете, это будет интересно людям?» Я говорю: «Да, я уверена». Ну если да, то да – и Екатерина Алексеевна решила это сделать, не догадываясь, думаю, как это сложно. Она сказала замечательную фразу, за которую я готова ей многое извинить: «Я поговорю с французским послом, он в меня влюблен!» И она этого добилась.

Помню, как Екатерина Алексеевна была в гневе на меня из-за выставки Тышлера – художника, которого советская власть не любила. Это было в 60-х. Увидев меня на концерте в Колонном зале, она в антракте буквально пригвоздила меня к стене, упершись в нее обеими руками. «Что это у вас творится, Ирина Александровна?!» «А что случилось?» – говорю я, подумав, что у нас что-то украли, пока я тут сижу. Она: «Мне сказали, что вы сделали выставку Тышлера». – «Да, а что?» – «Но вы же знаете, что его Союз художников не принимает!» И в этот момент входит Иогансон, президент Академии художеств, и обнимает ее за плечи: «Катя, что за шум?» «Борис! Она Тышлера показывает!» «А что, – говорит Иогансон, – Тышлер хороший художник». И Фурцева оттаяла.

…Дружба с Рихтером – это мне выпал невероятный шанс. Потому что мало кто мог сказать, что он именно дружил с Рихтером. Он был сложным, эмоциональным, ранимым и в то же время очень сдержанным. Общение с ним было делом ответственным. Он играл у нас в залах музея с 1949 года. Но лично мы познакомились, когда я стала директором. Однажды Рихтер пригласил меня во Францию: «Ирина Александровна, я вижу, как вы слушаете музыку. Приезжайте, у меня там фестиваль». Я, конечно, поехала. Там я его спросила: «Слушайте, а почему вы делаете это во Франции? Почему не в нашей стране, у нас в музее?» Он ничего не сказал, а спустя время, когда мы были в оперном театре, вдруг спросил: «Ну, и когда начнем?» Так и начались наши с ним «Декабрьские вечера». Это был 1981 год. Святослав Теофилович был не только музыкантом, но и художником, брал уроки у Фалька. Мы неоднократно показывали его работы.

Когда Святослав Теофилович умер, его жена Нина Львовна обратилась ко мне: «Ирина Александровна, поведите меня к скульптору, я хочу сделать памятник». Георгий Франгулян сказал нам, что это должна быть огромная глыба с какой-то скалы. Мы так и сделали – нашли эту глыбу, вывезли ее из Финляндии и поставили на его могиле на Новодевичьем. Там рядом похоронены и мой муж, мои мама и папа. Я туда хожу часто.

…С Марком Шагалом меня познакомил директор Лувра в один из моих приездов в Париж. Я в то время была президентом Международного центра музеев и два-три раза в год ездила на заседания. Директор Лувра пригласил меня к себе, он жил прямо в Лувре. И вот, придя туда на завтрак, я оказалась за одним столом с Шагалом… Потом я приезжала к Шагалу в гости на юг Франции. Пришла в дом, а его нет. Меня встречает его жена Валентина (Бродская. – Ред.). Мы разговариваем, а его все нет. Наконец Марк Захарович выходит из лифта (у него тогда уже очень сильно болели ноги, и он спускался со второго этажа на первый в домашнем лифте). И вдруг разводит руки в стороны: «Ну что, я похож на клоуна?!» Я говорю: «Марк Захарович, какой же вы клоун?» «Я знаю, что похож на клоуна». Ему свойственно было шутить над собой.

В 1973 году он приехал в Москву и приходил, конечно, в наш музей. Мы ходили по залам, он очень внимательно все смотрел, а через некоторое время, оглядываясь, спрашивает: «А где же моя жена?» Я ему отвечаю, что она вон там, поодаль, с сотрудниками музея. Потом снова: «Где же моя жена?» Я ему: «Да вот же она, рядышком. Вы так боитесь ее потерять?» И он мне говорит: «Ирина Александровна, потерять ее невозможно, я ее саму боюсь». Он был ироничный и очень живой человек, несмотря на многочисленные болезни, преследовавшие его в то время. Выставку Шагала нам удалось сделать только через год после того, как он умер, в 1987 году. Это была первая выставка Шагала в Москве за всю его жизнь.

* * *

Материал вышел в издании «Только звезды» №23-2018 под заголовком «Ирина Антонова: Сегодня моя семья – сын».