Григорович личная жизнь дети

Любимая профессия подарила Наталии Бессмертновой не только признание публики, но и настоящее женское счастье в лице ее мужа — гениального Юрия Григоровича. Они были невероятно красивой парой в жизни и чуткими, понимающими партнерами — на сцене. К юбилею артистки АиФ.ru вспоминает историю любви балерины и ее стремительный путь к признанию.

Любимица

Маленькая Наташа появилась на свет практически в самом начале Великой Отечественной войны. Несмотря на все ужасы того времени семье удалось выжить. День победы Бессмертновы в полном составе встречали в Москве: мама с дочкой приехали из эвакуации, отец — с фронта. Два года спустя у супругов родился второй ребенок — Татьяна. По решению матери обе девочки поступили в Московское хореографическое училище и стали балеринами. Однако Наталия добилась на этом поприще больших успехов, чем ее сестра.

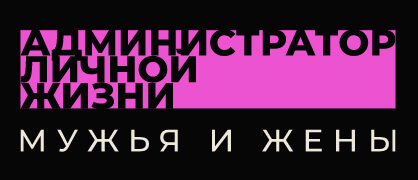

Наталия Игоревна Бессмертнова, 1968 г. Фото: РИА Новости/ Лев Носов

Первым педагогом Бессмертновой стала петербурженка Мария Кожухова. Строгая, дисциплинированная, она еще помнила легендарную Спесивцеву. Наташа была ее любимицей. Однако в 1959 году на 62-ом году жизни Мария Алексеевна умерла, и начинающая танцовщица попала в класс к Софье Николаевне Головкиной. На выпускном экзамене ученица блестяще выполнила 48 фуэте, и получила высшую оценку по классическому танцу.

В Большой театр балерина попала в 1961 году. За 27 лет пребывания на сцене она исполнила весь его репертуар. Долгое время основным партнером артистки был Михаил Лавровский, творческий дуэт с которым сложился еще во время учебы. Вместе с Лавровским Бессмертнова начала осваивать одну из самых главных ролей в своей жизни — Жизель. Первоначально работать над образом ей помогала Галина Уланова, считавшаяся лучшей исполнительницей этой партии. Но ученица то и дело спорила с педагогом. Узнав об этом, главный балетмейстер Большого — Леонид Лавровский, который обожал Наташу, решил, что сам будет заниматься с ней. 20 ноября 1963 года «Жизель» в исполнении молодой балерины покорила московскую публику. За свою жизнь Наталия Игоревна станцевала эту партию почти 200 раз, и ей же закончила свою блестящую карьеру.

Наталья Бессмертнова в роли Жизель. Фото: РИА Новости/ Максимов

Муза

Новый этап в жизни балерины начался после ее знакомства с Юрием Григоровичем. Бессмертнова стала не только супругой главного балетмейстера Большого театра, но и его музой. Она, как никто другой, могла воплотить все задумки Юрия Николаевича, будь то Анастасия в «Иване Грозном», Ширин в «Легенде о любви», Валентина в «Ангаре», Рита в «Золотом веке» и др. При этом сам хореограф любил повторять, что ставит балеты не для жены, а для выдающейся балерины Бессмертновой. Он искренне гордился супругой: ее талантом, умом и самостоятельностью. Однако даже это не помешало ему уволить Наталию Игоревну в 1988 вместе с другими выдающимися танцовщиками — Плисецкой, Максимовой, Васильевым, Лавровским и Тимофеевой. Это был невероятный скандал. Но театру требовалась молодая кровь. К слову, легендарной Майе Михайловне к тому времени исполнилось 63 года! Уже тогда атмосфера в главном театре страны для балерины и ее супруга начала накаляться.

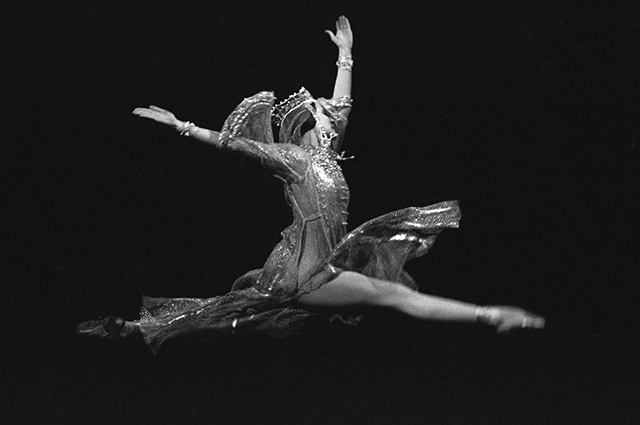

Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Наталья Бессмертнова во время репетиции. 1977 г. Фото: РИА Новости/ Александр Макаров

После увольнения Наталия Игоревна стала педагогом-репетитором в ГАБТ. Так же артистка разово принимала участие в отдельных спектаклях, ездила на гастроли. Но безумный успех, который в свое время буквально обрушился на чету Григоровича и Бессмертновой, сменился такой же безумной травлей. 7 марта 1995 года, после череды скандалов и противостояний художественный руководитель балетной труппы Большого написал заявление об уходе. Наталия Игоревна лично отвезла бумагу в Министерство культуры. Спустя всего несколько дней, 12 марта, сторонники Григоровича решили объявить забастовку и не выходить на сцену. Организатором протеста назвали Бессмертнову, что послужило поводом для ее увольнения. Однако узнав об этом, балерина решила не сдаваться без боя. Она обратилась в суд, и тот восстановил ее права. Документ об этом Наталия Игоревна принесла в театр. Но не для того, чтобы вернуться. Вместе с постановлением суда Бессмертнова положила на стол руководства заявление об уходе. Так артистка поставила жирную точку в отношениях с Большим театром, которые в общей сложности длились больше 30 лет.

Наталия Бессмертнова в роли Анастасии в сцене из балета С.С.Прокофьева «Иван Грозный». Фото: РИА Новости/ Александр Макаров

В кругу семьи

Несмотря на крепкий брак, детей у балерины не было. Ее «сыном» стал родной племянник — Миша. Он, сестра Татьяна и муж — единственные люди, которых Бессмертнова допускала в больницу, когда начала сильно болеть. Долгое время врачи не могли поставить артистке диагноз. От болезни почек и без того довольно стройная Наталия Игоревна, очень сильно похудела. А вскоре у нее начались ужасные боли.

По признаниям Виталия Вульфа, который был хорошо знаком с семьей балерины, боль была настолько пронзительной, что сильная от природы Бессмертнова начала хотеть собственной смерти. Но и в этом жутком состоянии она не переставала думать о муже, жить его делами и заботами.

Близкие и сама Наталия Игоревна понимали, что ее дни сочтены. Но когда Григоровичу понадобилось уехать в Сеул, супруга не стала отговаривать его от командировки, наоборот сказала, что он не должен забывать о делах. К сожалению, это был последний раз, когда хореограф видел свою музу живой. Бессмертновой стало плохо, практически сразу, после отъезда супруга. Когда Юрий Николаевич узнал об этом, он вылетел первым же рейсом. Но было поздно. 19 февраля 2008 артистки не стало.

Уже после похорон, на поминках балерины генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов зачитал приказ, который вернул Григоровича в ГАБТ. Он стал штатным хореографом балетной труппы. Это событие, наверняка, очень бы порадовало Наталию Игоревну. Она всегда близко к сердцу воспринимала все взлеты и падения своего супруга. Сам Юрий Николаевич в тот день никак не отреагировал на свое назначение, ведь он потерял единственную и любимую женщину, ради которой творил не один десяток лет.

Право на правду

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Юрий Николаевич, некоторые ваши коллеги стараются жить сугубо в своём мире искусства… А вам удаётся отделить себя от политических реалий?

Юрий Григорович: Я и не пробую это делать – меня волнует, что происходит вокруг и что будет с нашим земным шаром. Особенно страшно, когда наши ценности, то, что мы наработали веками, на что жизнь положили, ставится уже даже не под сомнение, а под угрозу уничтожения. Мы всё время должны от кого-то или от чего-то защищаться, доказывать свои права на место на этой Земле, право на своё понимание жизни. Была ли когда-то ситуация простой для России? Нет, по-моему. Сегодня думаешь, что нет ничего тяжелее. Но наступает завтра – и всё вчерашнее кажется всего лишь ночным кошмаром. Уверен, что выстоим мы и сегодня.

– Часто говорят: искусство выше политики, оно объединяет народы. Но вдруг это только мечта?

– Уверен, культура действительно объединяет страны. В Японии, сколько раз ни покажи «Лебединое озеро», все билеты будут проданы. В Лондоне, сколько раз ни покажи «Спартака», то же самое. Не припомню за полвека ни одного турне, а их было около 100, чтобы наш балет не приняли. Были попытки сорвать гастроли, облить грязью в печати, устроить демонстрации перед театром. Более того, в отечественной прессе пытались дезавуировать наш успех за границей, но всё это было неправдой. Не верьте!

Проверить делом

– В прошлом нашем интервью вы сказали, что ребёнок уже во чреве матери сучит ножками. Получается, сначала было не слово, а движение… Так?

– Я считаю, что жест – и яркий, энергичный, и сдержанный, экономный – тождествен высказыванию. Жест считывается порой без звука, без слова, вне определённой среды, художественной или бытовой. Это не значит, что на сцене жест должен существовать вне музыки, ритма, литературной или смысловой основы. Если всё это подключить к жесту – получается театр. Если проигнорировать, отключить – получается так называемый современный танец. Почувствуйте разницу!

– В 1995 году из-за конфликта с Минкультуры вы ушли из Большого. Балеты Григоровича начали стремительно убирать из репертуара. Больно было, что «убивают дитя»?

– Некоторые балеты исчезали на сцене Большого театра, но восстанавливались на других сценах. «Золотой век» сразу пошёл в Краснодаре. «Иван Грозный» – в Парижской опере и в Кремлёвском балете, там же – «Ромео и Джульетта» и «Корсар», а «Каменный цветок», самый первый из моих больших балетов, спустя 50 лет возродился сразу в четырёх театрах: в Москве, Красноярске, Краснодаре и сейчас в Питере, в Мариинском. Я ставлю там, где меня о том просят, и стараюсь не поддаваться чувству обиды или обделённости. Мне гораздо интереснее проверить собственную хореографию в другом времени, а значит, в другом культурном контексте, и посмотреть, что будет.

– Юрий Николаевич, 2 января вам 90. Не пугает такая цифра?

– К юбилеям стараюсь относиться философски. Они время от времени призывают к ответу: что сделал, что хотел бы переделать, что запомнил и зачислил в свой, как теперь модно выражаться, шорт-лист. Я не из тех, кто забывает или перечёркивает прошлое. В нём было столько высокого – высоких отношений, высокой любви, настоящего творчества. Мои дорогие учителя в Академии на улице Росси: Агриппина Ваганова, Владимир Пономарёв, Александр Пушкин.

Они помнили балеты Мариуса Петипа в их, можно сказать, чистоте и передавали нам как самое дорогое в жизни. Собственно, это и была их жизнь – при школе. Над их комнатами располагался репетиционный класс, и они слушали, угадывали по топоту десятков ног, как идёт процесс. Затем был Мариинский театр (тогда Кировский), Большой театр…

Особое ощущение родства – через Школу русского балета – дарили балетные эмигранты в Европе и Америке. Кого только не было у нас за кулисами: Вера Каралли, Бронислава Нижинская, Серж Лифарь, Леонид Мясин, Георгий Баланчивадзе. Они носили в себе русский балет и, когда мы приезжали, тянулись к нам. Судьба сводила меня с Игорем Стравинским, Марком Шагалом, Дмитрием Шостаковичем, Арамом Хачатуряном. Я периодически подумываю о том, как записать, зафиксировать это.

Важную роль в моей жизни сыграл художник Симон Вирсаладзе.

А из самых дорогих встреч, конечно, – с балериной Наталией Бессмертновой.

Народная артистка СССР Наталья Бессмертнова и народный артист СССР, главный балетмейстер ГАБТ СССР Юрий Григорович на репетиции. 1979 год. Фото: РИА Новости/ Александр Макаров

– Ваша жена и соратница…

– Меня часто просят сказать о ней что-то, а я не могу – не знаю, что нужно выделить. Это и была сама жизнь, не делимая ни на какие периоды (Наталия Бессмертнова была женой Григоровича с 1968 г., в 2008 г. она скончалась. – Ред.).

Жизнь – она и есть жизнь. В «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Жизели» с наступлением утра брезжит надежда. Не всегда можно вернуть утраченное, а точнее, и вовсе нельзя. Но что-то подобное просветлению или раскаянию на героев нисходит. Свою жизнь я запомнил как одну нескончаемую работу, полную любви и радости. Сегодня я особенно стремлюсь фиксироваться на том позитивном, что жизнь мне дала. А всё дурное, мелкое, случайное, что путалось под ногами, надо стирать и не тащить за собой в вечность.

Три женщины, три судьбыЧайковская Ирина Исааковна

2. Григорович — кто он и откуда

О Григоровиче лучше всех рассказал он сам в своих «Литературных воспоминаниях»[110]. Судьбу писателя, прожившего 77 лет и пережившего почти всех своих великих современников, — годы его жизни 1822–1899, — не назовешь обычной. Во-первых, хотя он рос в России, в деревне на берегах Оки, но воспитали его француженки. Его мать и бабушка (отца-украинца он лишился в 8 лет), были эмигрантками из Франции. По материнской линии писатель восходил к французскому роялисту, казненному на гильотине в период якобинского террора. Обе женщины, ставшие волею судеб российскими помещицами, говорили исключительно по-французски: русскому языку мальчик учился у дворовых и крестьян. Французский язык, бывший для писателя родным, очень пригодится ему впоследствии, когда он станет спутником и переводчиком Александра Дюма в прогулках последнего по Петербургу и окрестностям… Но вырасти в русского беллетриста, бытописателя крестьянства при том, что до 14 лет практически не говорить по-русски… что-то не припомню таких примеров… разве что уникальный случай Екатерины Второй, научившейся не только говорить, но и писать письма и комедии по-русски. Сам Григорович постоянно подчеркивал, что осваивать русский язык было ему нелегко, что он упорно этим занимался и что некоторые коллеги по писательскому цеху, в частности московский «кружок» драматурга Ал. Н. Островского, Аполлон Григорьев и Писемский, кололи его «французским происхождением»: где, дескать, иностранцу понять и изобразить российского мужика[111]…

Второй необычной особенностью судьбы Григоровича было редкостное число крупнейших российских литераторов, встреченных им в самом молодом возрасте, еще до начала или в самом начале собственной писательской карьеры. И первым в этом списке следует назвать Федора Достоевского, с которым Дмитрий Григорович некоторое время жил на одной квартире в бытность обоих в Инженерном училище. В своем тогдашнем приятеле Дмитрий замечал «врожденную сдержанность характера и отсутствие юношеской экспансивности-откровенности», видел он и то, что Достоевский «уже тогда выказывал черты необщительности… сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу…»[112]. В начале 40-х годов Григорович познакомился с Некрасовым, которому чрезвычайно важно было то, что новый приятель — «полу-француз» и потому сможет переводить для него разные «пьески» из парижских журналов (Некрасов тогда зарабатывал «литературным предпринимательством»), а кроме того, поможет с «французским романом», за перевод которого будущий издатель «Современника» взялся не зная языка. Чрезвычайно выразительна такая деталь: молодому Некрасову цензура запретила издавать юмористический журнал «Зубоскал» из-за «неосторожной», как пишет Григорович, фразы в объявлении: «Зубоскал» будет смеяться над всем, что достойно смеха»[113]. Григорович, как кажется, не случайно не выказывает своего отношения к нелепому запрету цензуры; будучи человеком «неполитическим», в записках он избегает скользких социальных тем[114]. Так, на протяжении многих лет сотрудничая с редакцией «Современника», он словно не заметил Чернышевского, пришедшего в журнал в 1856 году, и в своих воспоминаниях о нем даже не упомянул, а о Добролюбове процедил сквозь зубы нечто не слишком доброжелательное[115]. Зато много и красочно рассказывает он о таких своих «литературных приятелях», как Некрасов, Достоевский, Иван Панаев, Дружинин, Боткин, Павлов, Белинский и Тургенев. Инженера из Григоровича не получилось, он — по одному полукурьезному обстоятельству — вышел из Главного Иженерного училища не доучившись: не отдал на улице честь Великому князю, сбежал от догонявшего адьютанта, но был «вычислен» дирекцией и подвергнут наказанию. Случившееся стало удобным поводом для того, чтобы впечатлительный юноша покинул учебное заведение: расположения к математике и инженерному делу не питал, суровой казенщине тамошних порядков не соответствовал. Куда было податься человеку с артистическими наклонностями? Сам Григорович признается, что к занятии литературой привлек его пример Некрасова: «Пример молодого литератора, жившего исключительно своим трудом, действовал возбудительно на мое воображение»[116]. Но, как кажется, в возможностях своих как сочинителя Григорович всегда сильно сомневался. И понятно почему: тут и неуверенность во владении языком, и осознание слабости своих творческих потенций в сравнении с теми, кого уже в недалеком будущем провозгласят корифеями русской литературы. Кажется, что именно под гнетом этой неуверенности Дмитрий Васильевич постоянно ищет себя: служит чиновником при императорских театрах под началом известного Гедеонова, работает секретарем «Общества поощрения художников». Был период в жизни Григоровича (60-70-е годы), когда он полностью отошел от литературы. В 1883 году, вернувшись к писанию, он написал «Гуттаперчивого мальчика», произведение тягучее и сентиментальное, однако до сих пор входящее в круг детского чтения. А начал Григорович свое литературное поприще — очерком «Петербургские шарманщики», написанным специально для некрасовского сборника «Физиология Петербурга» (1845). Именно после этого очерка, работая над которым 23-летний «полуфранцуз» погрузился в быт петербургских шарманщиков (как впоследствии с упорством и терпением «ученого-натуралиста» погрузится в быт деревенских мужиков), Григорович становится «своим» в узком кружке петербургских литераторов, группировавшихся вокруг Виссариона Белинского. И тут судьба делает его непосредственным свидетелем и участником эпохального события — неожиданного вознесения на «Литературный Олимп» его близкого приятеля, некогда делившего с ним кров, товарища по Инженерному училищу Федора Достоевского.

Григорович был первым слушателем романа «Бедные люди»: Достоевский позвал его к себе и прочитал только что законченную вещь — от начала до конца, «слушатель» восхитился, выпросил у автора рукопись и в тот же вечер до четырех утра читал ее Некрасову. Взволнованные до слез, оба тотчас же, несмотря на сверхранний час, отправились к Достоевскому, чтобы выразить ему свое восхищение. Тетрадь с романом тут же была доставлена Белинскому и, наконец, в январе 1846 года в «Петербургском сборнике», выпущенном опять же Некрасовым, «Бедные люди» были опубликованы. История навязла в зубах, но почему-то никто не подивился тому, что именно с Григоровича, проявившего недюжинное литературное чутье, начался путь автора «Бедных людей» к читателю. Не могу не продолжить тему. В марте 1886 года 64-летний Григорович написал письмо начинающему автору, врачу по образованию, пописывающему в основном короткие юмористические рассказы. Седовласый мэтр писал: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий». Стоит ли говорить, что слово одобрения «старика Григоровича», было воспринято Чеховым (а это был он), как благословение, как нежданная «благая весть», полученная в ту пору, когда сам он не относился серьезно к своему «писательству»: «Ваше письмо, мой добрый горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал…»[117]. Мне кажется, что, как и в случае с Достоевским, писатель чутким слухом уловил дыхание таланта и — поддержал его и ободрил[118].

Ровно через год после «Петербургского сборника», в январе 1847 года, начал издаваться обновленный «Современник». Григорович стал частым посетителем редакции, постоянным автором журнала; с ним, так же как с Иваном Тургеневым, Львом Толстым, Александром Островским и Иваном Гончаровым, было заключено «обязательное соглашение», по которому писатель получал проценты от журнальной выручки, обязуясь печатать свои вещи исключительно в «Современнике» («Современник, 1856, № 10). На известной фотографии «первой редакции» журнала мы видим Григоровича среди коллег-писателей. И все же, повторюсь, не мог он уже тогда не чувствовать некоторого неудобства в компании «корифеев».

Однако, не будучи равным в таланте Тургеневу, Толстому, Некрасову, был Дмитрий Васильевич человеком наблюдательным, живым, с острым чувством юмора, что в полной мере отразилось в его «Литературных воспоминаниях», написанных в 90-е годы. В них — не только рассказ о себе, но и панорама современного литературного процесса, с любопытными портретами, а порой и едкими характеристиками тех, кто в нем активно участвовал. Есть и еще одна особенность у этих мемуаров: они полемичны[119], о чем современный читатель порой не догадывается. Но зная «литературный контекст» той эпохи, можно сказать с определенностью, что Григорович выступает против некоторых весьма громко прозвучавших мнений современников. С чем же и с кем спорит Григорович?

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Откуда они у вас?

Приход американцев означал, что Япония в очередной раз была отдана на разграбление. Эта страна полна привлекательных вещей — парных ваз Сацума, кимоно, лаковых изделий и позолоченных мечей, ширм с пионами, сундуков с бронзовыми ручками. Японские вещи

А сам-то Геленджик — откуда?

Странный, конечно, вопрос. Откуда деревни берутся и сёла? Пришли люди, обустроились, живут.Здесь, скорее всего, не то чтобы так уже прямо пришли, чтобы жить, а бухта больно удобной была для сношения черкесов и турок. Турки, они ж ведь и в наших

Откуда дровишки

Обретя отдельную квартиру и утратив тем самым центральное отопление учительского общежития, мы с приходом новой зимы внятно ощутили, как синяя рука леденящего холода медленно сжимает наши члены.В квартире имелась, конечно, печка, но не было к ней дров. Я

КТО ТЫ? ОТКУДА ТЫ?

Утром я пересчитал оставшиеся рубли. И понял, что за гостиницу мне уже не расплатиться. Снимая комнату, я предупредил, что пробуду здесь дней десять. Что ж, это время я, пожалуй, мог быть спокойным… Ну а потом? Когда срок истечет? Если я не раздобуду денег, не

Григорович Дмитрий Васильевич

(1822–1899)

Известный прозаик, учившийся в свое время с Достоевским, знавший Некрасова, Тургенева и весь славный круг «Современника», где в 1847 году написан его знаменитый «Антон Горемыка». В 1850-х годах напечатал ряд романов в духе «натуральной

Литературные воспоминания

Д. В. Григорович[30]

В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для литературного поприща, сколько было их у меня. Во всяком случае, сомневаюсь, чтобы кому-нибудь

ГРИГОРОВИЧ

…В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского «юмора» неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович. Как

17. ОТКУДА БЕРУТСЯ ИСПЫТАТЕЛИ?

Как человек становится лётчиком-испытателем? Примерно так же, как и рабочим, учителем, инженером. И всё же отчасти не так — по-особенному…В Школе лётчиков-испытателей были выработаны особые критерии отбора слушателей. Предпочтение всегда

Откуда что взялось

…В некотором царстве, в некотором государстве… жили-были… поживали-добра наживали…Подумать только! Ничего из вышеперечисленного не подходит для начала истории о большом человеческом везении.Это же документальная проза. Надо чтоб честно и точно.

Что за век? Откуда он пришел?

Серебряный век. Сколько о нем уже понаписано, об этом веке! Книг, диссертаций, просто стихов. И каких! Вроде этих вот. Георгия Иванова, которые я впервые услышал от поэта Лени Латынина в молодости, лет сорок тому назад:

Январский день. На берегу

Откуда взялся Стендаль

2 августа 1817 года «Журналь де ла либрери» сообщил о выходе из печати «Истории итальянской живописи» в двух томах автора Г. Б. Б. А. — «господина Бейля, бывшего аудитора». 13 сентября «Библиографи де ла Франс» сообщил о публикации книги «Рим, Неаполь и

Разборки мемуаристов (Д. В. Григорович против А. Я. Панаевой)

Один из самых пустейших и легкомысленных людей Боткин… Тургенев, который, будучи великим художником, отнюдь не отличался… глубокомыслием…

Из воспоминаний Валериана Панаева

Привела в эпиграфе высказывание

Откуда я родом?

Иногда, когда я смотрю на закат, разливающийся над степью красным заревом, я думаю: интересно, откуда я родом?… где мои истоки? мои корни? Я почти ничего не знаю о своих предках, но чувствую, что во мне много чего намешано… Да, я знаю, что по маме у меня польская

Откуда мы здесь?…

В соседней комнате работал телевизор, который забыли выключить. Он негромко вещал о чём-то в пустой комнате – ни для кого. Я вошла за какой-то книжкой да так и застыла у раскрытого книжного шкафа, забыв, зачем вошла…Шла научно-популярная передача. На

Откуда и куда?

IМожет быть, лучшим предисловием к этой главе послужит эссе Бирса «Бессмертие», которое было напечатано в его собрании сочинений (11-й том, с. 246-252).«Все признают, что стремление жить вечно универсально. Во всяком случае, таково мнение тех, кто не знаком с