Дети и жена ломоносова

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 мая 2019;

проверки требуют 9 правок.

Родословие М. В. Ломоносова — хорошо разработанная, и уже давно интегрированная в общую российскую генеалогическую структуру область исследований жизни и деятельности учёного, с некоторых пор именуемых ломоносоведением. В поколенных росписях предков и потомков М. В. Ломоносова присутствуют представители всех сословий — от крестьян и духовенства до разночинцев и служилого дворянства, — аристократии, отпрысков старинных дворянских родов. Здесь можно наблюдать родство с прославившими имя своё на ратной ниве и с запечатлевшими прозвание рода в литературном творчестве, — с государственными деятелями и учёными.

Семейное древо[править | править код]

Предки[править | править код]

Упоминание о семье Ломоносовых восходит к XVI веку, ко временам Ивана Грозного. Дед будущего учёного Дорофей Леонтьевич (1647—1683), его отец Василий Дорофеевич, и многие родственники были жителями Курострова. Как и большинство куростровских крестьян-поморов, они занимались хлебопашеством, но их основным делом были рыбная ловля и зверобойный промысел.

В начале XVIII века семья Ломоносовых имела средний достаток. Она располагала сравнительно крупным земельным наделом (около 67 мерных саженей — длина пахотной полосы), но главным источником благосостояния являлся морской промысел.

Плавания в суровых северных морях были нелёгким и опасным делом. Поморы и двиняне объединялись в артели. Почти все Ломоносовы деревни Мишанинской до начала 20-х годов XVIII века жили одной семьёй, мужчины сообща выходили в море. Семья Ломоносовых принадлежала к опытным мореходам. Документы свидетельствуют, что ещё в 1710 году Лука Леонтьевич Ломоносов (1646—1727), двоюродный дед будущего учёного, был кормщиком — старшим в промысловой артели. А это значит, что он хорошо знал морские пути, умел управлять судами, то есть, знал навигационное дело.

Племянником Ломоносова был Михаил Головин, также ставший впоследствии учёным.[1]

Семья и потомки[править | править код]

- С ноября 1736 года (после 4 числа) Михаил Ломоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урожденной Зергель).

- Через два с небольшим года, в феврале 1739-го, Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720—1766)/ Поскольку принадлежали М. Ломоносов и Е.-Х. Цильх к разным вероисповеданиям, брак мог быть оформлен только в виде «записи акта гражданского состояния», что и отражает документ «Марбургской родословной книги». Относительно венчания, состоявшегося позднее, то к тому времени, по всей видимости, Елизавета-Христина приняла православие.[3].

- 8 ноября 1739 года у них родилась дочь, получившая при крещении имя Екатерина-Елизавета. 26 мая 1740 года Михаил Ломоносов и Елизавета-Христина Цильх обвенчались в церкви реформатской общины Марбурга. Первая дочь Ломоносовых умерла в 1743 году (о третьем их ребёнке, якобы также умершем, сведения недостоверны).[4].

- Сын М. В. и Е.-Х. Ломоносовых, родившийся в Германии 22 декабря 1741 года, и получивший при крещении имя Иван, умер в Марбурге в январе 1742 года (до 28 числа, когда был погребён)[5]. В 1743 году (не позднее ноября) Елизавета-Христина Ломоносова с дочерью Екатериной-Елизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в Санкт-Петербург.[6].

- 21 февраля 1749 года в Санкт-Петербурге у них родилась дочь Елена. Так как Михаил Васильевич не имел сыновей, линия рода Ломоносовых, которую он представлял, пресеклась.[7] Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна Ломоносова (1749—1772) вышла замуж за Алексея Алексеевича Константинова, домашнего библиотекаря императрицы Екатерины II.

- От брака Елены Ломоносовой и Алексея Константинова родился сын Алексей (ок. 1767—1814) и три дочери Софья (1769—1844), Екатерина (ок. 1771—1846) и Анна (ок. 1772—1864). Потомство имела только Софья Алексеевна, которая вышла замуж за Николая Николаевича Раевского-старшего, генерала, героя Отечественной войны 1812 года.

- Через два с небольшим года, в феврале 1739-го, Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720—1766)/ Поскольку принадлежали М. Ломоносов и Е.-Х. Цильх к разным вероисповеданиям, брак мог быть оформлен только в виде «записи акта гражданского состояния», что и отражает документ «Марбургской родословной книги». Относительно венчания, состоявшегося позднее, то к тому времени, по всей видимости, Елизавета-Христина приняла православие.[3].

Дети, внуки, правнуки и последовавшие поколения, происходящие от Алексея Алексеевича и Елены Михайловны Константиновых:

- Раевские — потомки генерал-лейтенанта Николая Николаевича Раевского-младшего (боковые ветви: Плаутины, Свечины, Шиповы, Звегенцевы, Толстые, фон-Карловы)

- Ностицы — потомки Александра Николаевича Раевского, друга А. С. Пушкина

- Орловы — потомки Екатерины Николаевны Раевской и генерал-майора Михаила Федоровича Орлова (боковые ветви: Уваровы, Яшвили, Котляревские)

- Волконские — потомки Марии Николаевны Раевской и декабриста, князя Сергея Григорьевича Волконского (боковые ветви: Кочубеи, Джулиани)[4][8][9]

Раевские[править | править код]

У Софьи Алексеевны и Николая Николаевича Раевского было 2 сына и 4 дочери, из них две — Елена (1803—1852) и Софья (1806—1883) остались незамужними и потомства не имели.

Старший сын Александр Николаевич Раевский (1795—1868), камергер, был женат на Екатерине Петровне Киндяковой (1812—1839). Рано овдовел и посвятил себя воспитанию единственной дочери Александры (1839—1863). В 1861 Александра Николаевна вышла замуж за генерала графа Ивана Григорьевича Ностица. В 1862 году родила сына Григория, и вскоре после его рождения скончалась.

С. А. Константинова (Раевская)

С. Н. Раевская

А. Н. Раевский

Граф Г.И. Ностиц

Младший сын, Николай Николаевич Раевский (1801—1843), генерал, участник Наполеоновских войн, Русско-персидской войны 1826—1828 и Кавказских походов, основатель Новороссийска был увлеченным садоводом, основателем Сухумского ботанического сада. Вел активную переписку и сотрудничал с выдающимися ботаниками своего времени: Ф. Б. Фишером, Х. Х. Стевеном, Н. А. Гартвисом. В 1839 г. женился на фрейлине Анне Михайловне Бороздиной (1819—1883), дочери генерала Михаила Михайловича Бороздина. Имел двух сыновей: Николая и Михаила.

Полковник Николай Николаевич Раевский-третий (1839—1876) как и его отец увлекался садоводством и виноградарством. Был членом Императорского Вольного экономического общества. В собственных имениях в Туркестане занимался хлопководством, шелководством и виноградарством. Пытался разводить хлопок на Южном берегу Крыма. Погиб в 1876 г. во время сербо-турецкой войны, куда отправился добровольцем. Женат не был. Потомства не оставил.

Его младший брат генерал Михаил Николаевич Раевский (1841—1893) был президентом Императорского общества садоводства и автором первого российского учебника по плодоводству «Плодовая школа и плодовая школа и плодовый сад». В 1871 года женился на фрейлине Марии Григорьевне Гагариной (1851—1941), дочери вице-президента Императорской Академии Художеств князя Григория Григорьевича Гагарина.

Н.Н. Раевский-младший

Н.Н.Раевский-третий

М.Н.Раевский

Потомство Михаила Николаевича Раевского:

Михаил Николаевич и Мария Григорьевна Раевские имели 4 сыновей и 6 дочерей. В годы Гражданской войны Раевские эмигрировали и в настоящее время все их потомки проживают за пределами России.

- Раевская Мария Михайловна (1872—1942). Муж — генерал Николай Сергеевич Плаутин (1868—1918)

- Плаутин Николай Николаевич (1893—1942)

- Плаутин Михаил Николаевич (1895—1920)

- Плаутин Сергей Николаевич (1897—1969). Общественный деятель, историк, лингвист. Автор труда «Слово о полку Игореве. Исправленные и неисправленные тексты. Перевод и примечания» (Париж, 1958). Жена — княжна Куракина Елизавета Ивановна (1905—1980)

- Плаутин Николай Сергеевич (1928—1991)

- Плаутин Георгий Николаевич (1898—1942)

- Раевский Николай Михайлович (1873—1900). Жена — Прилежаева Анна Николаевна

- Раевский Михаил Михайлович (1875—1922). Жена — Гагарина Ольга Сергеевна (1883 −1955)

- Раевский Сергей Михайлович (1910—1943)

- Раевский Георгий Сергеевич (1940—2007). Последний прямой потомок генерала Николая Николаевича Раевского-старшего. Потомства не оставил.

- Раевский Михаил Михайлович (1912—1983)

- Раевская Ирина Михайловна (1937) в первом браке Валле

- Валле де Раевская Анна-Юлия-Мария (1978)

- Раевская Ирина Михайловна (1937) в первом браке Валле

- Раевская Ольга (1913—1916)

- Раевский Сергей Михайлович (1910—1943)

- Раевская Анна Михайловна (1876—1967). Муж — генерал-майор Шипов Николай Николаевич (1873—1958)

- Шипова Мария Николаевна (1902—1993) в замужестве Шаню

- Шипов Николай Николаевич (1904 — ?)

- Шипов Михаил Николаевич (1908 — ?)

- Раевский Григорий (1878—1883)

- Раевская София Михайловна (1881—1950). Муж — князь Михаил Анатольевич Гагарин (1881—1964)

- Раевский Петр Михайлович (1883—1970) — издатель «Архива Раевских». Первая жена — Ферзен София Павловна (1888—1927), вторая — Зора Орнадак (Чернадак, Цернадак) (1881—1971)

- Раевский Михаил Петрович (1924)

- Раевская Елена (1888—1889)

- Звегинцева Анастасия Михайловна (1890—1963). Муж — Звегенцев Владимир Николаевич (1891—1973)

- Звегинцев Михаил Владимирович (1919)

- Раевская Ирина Михайловна (1892—1955). Первый муж — граф Толстой Александр Михайлович (1888—1918), второй — герцог Георг Александр Мекленбургский (1899—1963)

- Толстая Ирина (Нина) Александровна (1917—1998)

- граф Толстой Михаил Александрович (1918—2004)

- Георг Александр Андреас Мекленбургский (1921—1996)

- Александр Мекленбургский (1922—1922)

- Елена Мекленбургская (1924—1962)

- Карл Грегор Мекленбургский (1933—2018)

Примечания[править | править код]

- ↑ Большая биографическая энциклопедия. 2009.

- ↑ «…Канцлер граф Воронцов, высоко уважая его заслуги отечеству, захотел воздвигнуть ему памятник из благородного мрамора и поставить на могиле в невском монастыре; он поручил статскому советнику Штелину сочинить подписи и рисунок к нему во флорентинском размере. То и другое было отослано графом в Ливорно, и на следующий год получен был памятник из каррарского мрамора, сделанный совершенно по рисунку в том виде, как он теперь находится на кладбище вышеупомянутого монастыря» — История Императорской Академии Наук в Петербурге Петра Пекарского. Том второй. Издание отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург. Типография Императорской Академии Наук. 1873

- ↑ Марбургский государственный архив, отделение «Марбургская родословная книга», т. III, L.

- ↑ 1 2 Потомки М. В. Ломоносова (до 8-го колена, фрагмент поколенной росписи) — сайт «Былое России»

- ↑ Марбургский государственный архив, Марбургская родословная книга, т. 14, № 20569

- ↑ Сборник материалов для истории Академии наук, изд. г. А. Куником, стр. 401; Сборник «Ломоносов», т. IV, стр. 310

- ↑ Telum imbelle, sine ictu (с лат. — «Копьё невоинственное, без удара» — слова вергилиевской «Энеиды», II, 544) — по родословной традиции оглашал герольд над могилой последнего представителя фамилии, ломая шпагу — род пресёкся…; но, в данном случае, речь идёт только о линии М. В. Ломоносова, а ныне живут и здравствуют представители других линий происходящего из поморов рода Ломоносовых.

- ↑ Именной указатель («Потомки Василия Дорофеевича Ломоносова») — на сайте Кафедры телематики Санкт-Петербургского Государственного Технического Университета (СПбГТУ) (недоступная ссылка)

- ↑ Модзалевский Б. Л. Род и потомство Ломоносова. СПБ, 1911.

Ссылки[править | править код]

- Брызгалов В. В. Плавания Ломоносовых на рыбные промыслы Электронный ресурс

- Родословная Ломоносова на сайте музея Ломоносова https://museum.lomic.ru/rod/genealogy-lomonosov.html

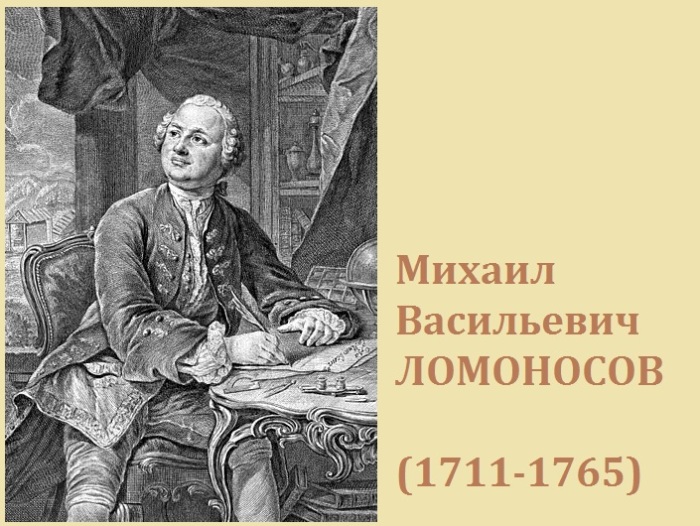

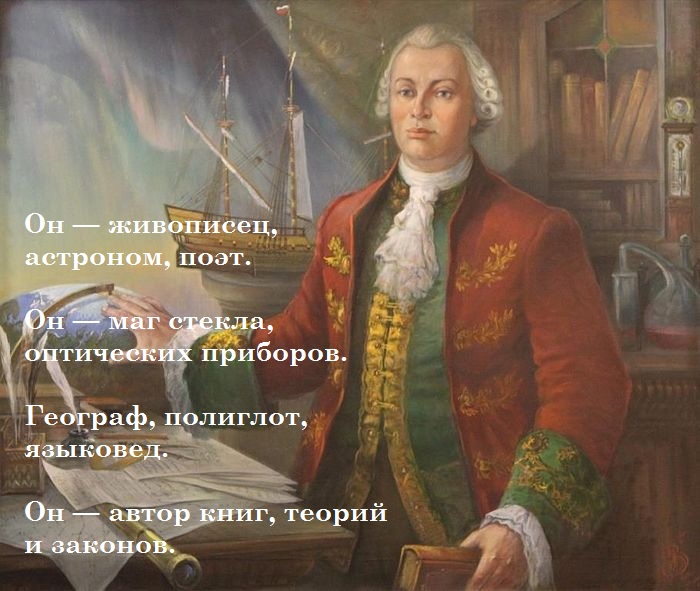

Всему миру известно имя русского гения – Михаила Ломоносова прожившего ярчайшую жизнь и оставившего глубочайший след в развитии наук, искусства, просвещения и литературы. Им было написано множество научных трудов, позволивших российской науке далеко шагнуть вперед. Его творческого потенциала могло хватить на несколько жизней. Но сегодня не об этом… Невзирая на огромную загруженность в делах, была у гения и любимая жена, и дети. Об этом и многом другом из личной жизни, далее в обзоре.

Детство будущего гения

Михаил Васильевич был родом из архангельского Севера. Он был первым и единственным ребёнком в семье помора Василия Дорофеевича Ломоносова и его супруги Елены Ивановны. Нужно отметить, что на формирование личности будущего академика огромное влияние оказало то, что Михаилу не пришлось хлебнуть той унижающей достоинства человека бедности, которую терпело большинство представителей русского крестьянства.

Михаил Ломоносов – великий русский ученый.

Отец его «кровавым потом» наживал своё «довольство», будучи от природы весьма деятельным человеком. В деревне Денисовке он возвел дом, на подворье которого, вырыл колодец и довольно широкий пруд, соединяющийся с рекой при помощи канала, и отгороженного от нее решёткой. В пруду помор разводил рыбу. И нужно отметить, что в то время на Севере это был единственный пример искусственного рыбного хозяйства.

И не только черты характера и внешности своего родителя унаследовал «даровитый сын», но и деловую хватку. Так личный пример старшего Ломоносова служил младшему как руководство на протяжении всей жизни.

Мать и две мачехи

До девяти лет маленького Михаила воспитывала его мама Елена Ивановна, которая была умелой хозяйкой и верной женой. Оставаясь вдвоем с сыном на время продолжительных отлучек мужа, она всю свою любовь и нежность сосредотачивала на малыше, который рос здоровым, смышленым и вдумчивым ребенком. Миша был очень привязан к матери, а она в свою очередь отдавала ему всё своё материнское тепло и нежную заботу, как бы предчувствуя свою близкую смерть. Поскольку глава семейства регулярно ходил на рыбные промыслы в море, большую часть времени мальчика воспитывала и обучала азам грамоты мать.

Михаил Ломоносов.

Беззаботное детство Миши закончилось в 1720 году, именно тогда когда ее не стало. В 9-летнем возрасте мальчик остался полу сиротой, а отец, не долго горюя по усопшей жене, привел в дом мачеху Федору Ускову. Однако, спустя три года не стало и Федоры. В третьем браке отец Михаила женился на дочери монастырского крестьянина Ирине Семёновне Корельской, женщине умной и властной, имеющей большое влияние на отца.

Вторая мачеха с самого начала невзлюбила пасынка. Ее раздражало, что мальчик вместо того, чтобы помогать отцу по хозяйству, читает книги. «Я рос… имеючи… злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моём, представляя, что я сижу по-пустому за книгами», — писал, спустя много лет, Ломоносов. И чтобы как-нибудь сгладить домашние распри, отец начал брать сына с собой в море, где тот окреп физически.

А когда юноша достиг совершеннолетия, отец с мачехой на семейном совете решили его женить. И невесту подобрали пригожую, правда, далеко – за Полярный кругом. Можно только представить себе насколько Михаила сразила эта новость. Вместо того, чтобы учиться, он должен был отправиться на край света, стать главой семьи, содержать жену и будущих детей рыбным промыслом до конца своих дней.

Эта страшная мысль подтолкнула нашего героя на отчаянное решение. Он придумал себе болезнь, и начал симулировать. И, чтобы отец с мачехой не придумали еще чего-нибудь на его голову, будущий академик решил убежать из дома в Москву. Прихватив с собой два учебника “Арифметику” и “Грамматику”, задумал идти туда пешком, а чтобы не сбиться с пути, он отправился в дорогу вслед за караваном, перевозившим рыбу. До Москвы он шел ровно три недели. К слову сказать, сбежав из дому в декабре 1730 года, Ломоносов за всю жизнь на родине так ни разу и не был.

Михаил Ломоносов.

И, что примечательно, юного Ломоносова вряд ли, где-либо взяли на обучение, если бы он не умудрился скрыть свое низкое происхождение. Учиться он начал в «Спасских школах». А, спустя четыре года, Михаил был уже одним из лучших учеников. Нужно отметить, что во времена, когда родился и жил величайший русский ученый, выходцы из низших слоев общества не имели права обучаться наукам, их удел был письмо и чтение. Но и этим правом пользовались единицы, поскольку образованность в крестьянской среде считалась делом пустым и совершенно ненужным. Видимо по этой причине отец Михаила был безграмотным, в отличие от его матери.

Поэтому образцовый пример в лице Михаила Ломоносова был весьма уникальным по тогдашним меркам и устоявшимся на Руси нравам. Что любопытно, годами позже Михаил Васильевич напишет первую российскую грамматику, которая выдержит 14 изданий и станет основой грамоты русской речи.

Михаил Ломоносов.

Жена из Германии

Талантливый ученик был отобран одним из лучших и отправлен на дальнейшее обучение в Германию. Пять лет ему пришлось учиться за границей. Именно там он выбрал себе спутницу жизни, раз и навсегда. Елизавета Христина Цильх (1720—1766), в православии – Елизавета Андреевна была немкой по национальности. Молодые люди познакомились в Марбурге в 1736 году, когда Ломоносов, был великим указом командирован в Германию для прохождения обучения в университете и стажировки. А вот квартироваться ему пришлось у Цильхов. Отец Елизаветы – Генрих был членом Марбургской городской думы, церковный староста в реформатской церкви, а по профессии — пивовар. Он умер незадолго до появления у себя в доме будущего зятя.

Русский студент Ломоносов некоторое время приглядывался к Елизавете Цильх. Девушка была привлекательна, скромна и искренняя. И вскоре его увлечение переросло в глубокое чувство. Михаил весьма своеобразно воспринимал любовь, о чём позже написал в учении о красноречии: «Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение».

По достижении предмета страсти 18-ти лет, наш герой сделал Елизавету своей гражданской женой. В ноябре 1739 года Елизавета родила дочь. Когда это случилось, Ломоносов был в отъезде, а вернувшись в Марбург, он тут же обвенчался с матерью своего ребенка в реформатской церкви.

Спустя полтора года, Михаил Васильевич должен был вернуться в Петербург, так как его срок пребывания за границей истек. Разумеется, он не мог сразу привезти молодую жену на пустое, необжитое место. Поэтому супруги договорились, что Михаил в скором времени вышлет из России жене приглашение и деньги на переезд. Положение дел усугублялось и тем, что тяжело заболела мать Елизаветы, а она сама носила под сердцем второго ребёнка. Малыш родился в январе 1742 года, уже после отъезда Ломоносова в Санкт-Петербург. Нарекли мальчика Иоханнесом, однако жить ему было не суждено – через месяц после рождения, ребенок умер. Он был единственным сыном Михаила Васильевича.

Два года ждала Елизавета письма от мужа, а от него – ни слуху, ни духу. Не сложно представить, что чувствовала молодая женщина, брошенная мужем с маленькой дочуркой на руках. Однако, так и не дождавшись весточки от Михаила, она решила разыскать его сама. В начале 1743 года она обратилась к русскому послу с просьбой переслать в Петербург письмо пропавшему супругу. Не прошло и месяца, как письмо нашло своего адресата и, нужно сказать, наделало немало шума: В Академии наук, где служил Ломоносов, все его считали холостяком, он держал в строгой тайне свою женитьбу на иностранке.

Такое обстоятельство по тем временам можно было объяснить двумя причинами. Первая — женитьба русского студента на иностранке во время стажировки была, по сути, незаконной: для этого, по крайней, мере необходимо было взять разрешение Академии наук. А у Ломоносова и так хватало разногласий с правлением учебного заведения, и добавлять к ним несанкционированную женитьбу ему, по-видимому, не очень-то хотелось. Вторая причина — Ломоносов пытался сначала хотя-бы как нибудь обустроить свое жилище и зaработать достаточно денег, чтобы потом вызвать к себе семью. Но из этой затеи так ничего и не вышло.

Поэзия М.В. Ломоносова.

Очевидцы свидетельствовали о том, что когда письмо из Марбурга было получено и вскрыто, то Ломоносов, прочтя его, воскликнул: «…Боже мой! Я никогда не покидал её и никогда не покину; обстоятельства мешали мне писать ей и тем более вызвать к себе. Но пусть она приедет, если хочет; я завтра же пошлю ей письмо и 100 рублёв денег». Безусловно, эта фраза, всегда приводимая как оправдание поступка Ломоносова, немного прозвучала как-то неестественно…. Но, как бы там ни было, ответственность за эту странную семейную ситуацию осталась на совести Михаила Васильевича.

Екатерина II у М.В. Ломоносова. Автор: И. К. Федотов.

Летом 1743 года Елизавета с дочерью переехали в Петербург. И вскоре она обвенчалась с Михаилом Васильевичем в православной церкви. По российскому законодательству такие браки разрешались при условии, если дети будут воспитываться в православии.

Более двадцати лет, до самой смерти Ломоносова, супруги жили вместе. Однако особых сведений об их семейной жизни почти не сохранилось. Известно, что первая дочь Ломоносовых, в возрасте 4-х лет умерла. А в 1749 году Елизавета родила дочь — Елену, которую, назвали в честь матери Михаила Васильевича. В семье великого ученого не было бурных скандалов, брак не был омрачен супружескими изменами и распрями.

Дом Михаила Ломоносова на Мойке, Санкт-Петербург.

Как и все гении, Ломоносов в домашнем быту был совершенно непрактичен. По-видимому, такая непрактичность была свойственна и его жене, невзирая на то что она была немкой. Однажды, когда Елизавета Андреевна заболела, в доме не нашлось денег даже на лекарства. Михаил Васильевич вынужден был просить материальную помощь в канцелярии Академии наук: «Жена моя находится в великой болезни, а медикаментов купить не на что». А ведь ученый был на то время уже профессором и имел доход пятьсот рублей в год. А это на то время была весьма внушительная цифра.

По характеру своему Михаил Васильевич был домоседом, отдаваясь целиком и полностью своим трудам и изобретениям, он не любил светских развлечений, практически не посещал театры и другие заведения. В семейных отношениях, был скуп на проявления ласки. «По разным наукам у меня столько дела, что я отказался от всех компаний; жена и дочь моя привыкли сидеть дома… И по сие время ужились мы в единодушии», — писал он в письмах друзьям.

А, когда ему непременно надо было быть на официальных светских мероприятиях лично, Михаил Васильевич неизменно являлся вместе с Елизаветой Андреевной, что, безусловно, говорило об уважении и взаимопонимании в их семье, в то время как многие особы при чинах оставляли своих жён дома.

Надгробный памятник Михаила Ломоносова.

Как известно, гений умер на руках жены и дочери в 53-летнем возрасте от воспаления лёгких. Елизавета Андреевна пережила мужа на полтора года.

Ко всему вышесказанному, хотелось бы добавить, что Ломоносов был универсальным человеком своей эпохи. За свою короткую жизнь он сумел сделать колоссальное количество открытий в различных сферах науки, внес огромный вклад в искусство и литературу России.

Мозаика. Полтавская баталия.(1762 – 1764). Автор: Михаил Ломоносов. Грандиознейшее монументальное произведение размером в 309 метров квадратных.

Его творческое наследие – это огромное количество трудов в различных областях знаний, и это многообразие не может не удивлять, и не вызывать восхищения. Отличился он и на поприще изобразительного искусства. Об этом можете прочесть в обзоре:Сотни квадратных метров мозаики и Теория цветов «универсального человека» Михаила Ломоносова.

Об этом удивительном человеке, его достоинствах и достижениях можно говорить невероятно много и долго. Но, мало кому известна и еще одна сторона личности Михаила Ломоносова – антицерковная. При этом всю жизнь ученый оставался глубоко верующим человеком. Об этом невероятном факте вы сможете прочесть здесь

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: